ペースメーカーは一定の条件を満たすとモードが変更する場合があります。

ここがペースメーカーの分かりにくいポイントでもあるのですが、これをモードスイッチと言います。

この発動条件はペースメーカーの設定によって様々ですが、今回はモードスイッチについて紹介していきます。

これはペースメーカーの欠点を克服することができる非常に優秀な機能ですので

ぜひ最後まで見て行ってください。

- モードスイッチについて

- モードスイッチの作動基準について

モードスイッチとは

モードスイッチは言葉の通り、ペースメーカーのモードが変化することです。

例えばDDDからDDIになったりします。

つまり、モードスイッチはペーシングを行う際の応答が変化するということです。

DDDからDDIに変化する場合、ペーシング方法はAVdelayで調整される状態から

自己心拍があると刺激が抑制される状態へと変化します。

では、このモードスイッチがどういうタイミングで変化するのかというと

心房頻拍や心房細動が出現している心房性頻拍性不整脈を感知した時です。

- 心房頻拍

心房が異常な高頻度で興奮する - 心房細動

心房の不規則な興奮により不整脈になる

ちなみにモードスイッチは各メーカーによって名称が異なります。

- Medtronic社 モードスイッチ

- Abbott社 オートモードスイッチ

- Boston社 AFR(Atrial Fullter Response)

- BIOTORONIK社 モードスイッチ

モードスイッチの動作

今回は特に登場頻度の高い心房細動を中心に紹介していきます。

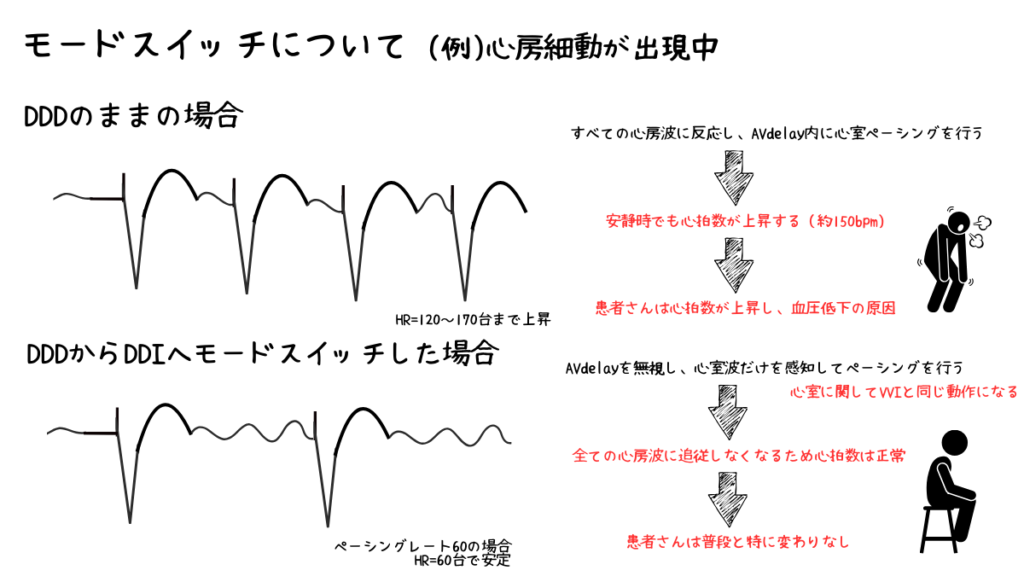

まず、DDDで設定条件はペーシングレート60とします。

このDDDの設定で心房細動が出現している際の前提条件として、心房波に関しては常に自己心拍です。

これは、心房細動では脈拍数が100以上になることがほとんどだからです。

つまり、心房波に関しては常にペーシングレートよりも自己心拍が上回っている状態です。

仮にDDDのままこの状態が続いたとします。

心房細動が120~170bpmとすると、この心房波に同期して心室ペーシングが出現します。

この場合、全ての心房波に対してAVdelay以内に自己心室波が出現しない場合、心室ペーシングが入ります。

これにより患者さんの心拍数は約150bpmまで上昇し、血圧低下などの症状を引き起こす原因になります。

一方でDDDからDDIにモードチェンジした場合、心室波のペーシングタイミングは

AVdelayで判断するのではなく、ペーシングレートだけで判断するようになります。

つまり、DDDからDDIに変化することによって、心拍数が60以下になることは防いでくれますが、

その間に何度P波を検知したとしても心室ペーシングは行わないということです。

- モードスイッチは患者さんの心拍数が上昇することを防いでくれる

- 心房に同期してペーシングすることをやめることで同期通電による心拍上昇を防ぐ

モードスイッチの作動基準について

モードスイッチは心房細動が出現した際に心室ペーシングが頻回起こることによる

心拍数の上昇を防ぐことが目的です。

では、このモードスイッチはいったいどのようにして作動しているのでしょうか?

これはメーカーにもよるのですが、基本的には以下の2つの方法が挙げられます

- 心室波の間に心房波が2回以上検出される(複数回)

- 心房波の検出回数が一定期間で平均数を上回る

この2つの条件はどちらも心房が心室に比べて過剰に興奮していることを意味しています。

心室よりも心房が多く興奮している状態は心房細動や心房頻拍と考えて間違いありません。

つまり、ペースメーカー上でモードスイッチが入るタイミングとしては適切だということです。

では逆にモードスイッチはその逆の状態です。

- 心室波と心房波の感覚が1:1になる(複数回)

- 心房波の検出回数が一定期間で平均数を程度になる

ただし、例外として心房波がオーバーセンスしている場合は当然、自己心房波の検出回数も増加するため、

心房性頻拍性不整脈が出現していないのにモードスイッチが入ります。

この時にはオーバーセンスを疑ってください。

- モードスイッチが入る条件はメーカーによる

- 心房波を通常よりも多く検知するとモードスイッチが入る

- 心房側のオーバーセンス時もモードスイッチが入る原因になる

まとめ

今回はモードスイッチについて紹介してきました。

モードスイッチは心房性頻拍性不整脈が生じた際に、心拍数上昇を防いでくれる機能です。

ペースメーカーが原因で過剰に心拍数が上昇することを防いでくれる有効な機能で、使い方次第では

オーバーセンスの早期発見にも利用できます。

ただ、DDDとは違い、DDIでは生理的なペーシングを行うことができないです。、

また、心房細動が長期間続くと、血栓が生成され、脳梗塞などの原因にもなるため、

発見した際は早期に医師に報告し、今後の治療方針を検討する必要があります。

このモードスイッチが長期間続く場合はペースメーカーのモードをDDIにする場合があるため、

仮にペースメーカーの設定がDDIにしている患者さんがいれば

チェック前から心房性頻拍性不整脈があるのかな?と思えるようになりましょう

一緒に頑張りましょう!