今回はペースメーカーでの基本的な設定の一つであるVVIについてです。

私達臨床工学技士は日々ペースメーカーと関わっているのですが、

その中でもよく設定されているのがVVIやDDDです。

前回はVVIについて紹介してきましたので今回はDDDについて紹介していきます。

ペースメーカーの理解を深めるにあたり、VVIが理解できた人が次に進むステップとして

DDDが重要になってきます。

ぜひ最後まで見て行ってください。

- DDDのモードについてわかる

- DDDに必要な設定がわかる

- DDDがどのような動きをするのかがわかる

- DDDの適応疾患、メリット、デメリットがわかる

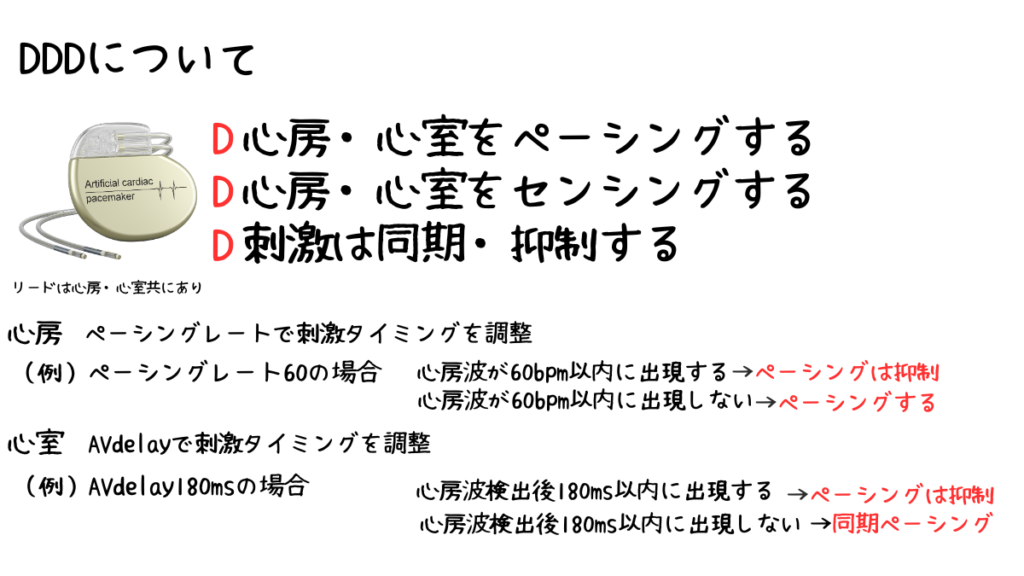

DDDについて

まず、DDDがどういったモードなのかについて説明していきます。

DDDをNBGコードからどういうモードなのかということを読み取ると、

一文字目のペーシング部位がDのため、心房・心室をペーシングするモード

二文字目のセンシング部位もDのため、心房・心室をセンシングするモード

三文字目の動作様式がDのため、ペーシングは同期・抑制する動作を行います。

つまり、心房(P波)と心室(QRS波)を見て、心房・心室にペーシングをするかしないかを判断するモードです。

この心房と心室に対してペーシングを行うかどうかの判断は以下の通りです。

- 心房→ペーシングレートで判断

- 心室→AVdelayで判断

心房の場合はペーシングレートで刺激タイミングを調整しています。

仮にペーシングレート60の場合

心房波が60bpm以内に出現する場合はペーシングは抑制し、

心房波が60bpm以内に出現しない場合はペーシングを行います。

心室の場合はAVdelayで刺激タイミングを調整しています。

仮にAVdelayが180msの場合

心房波検出後180ms以内に出現する場合はペーシングは抑制し

心房波検出後180ms以内に出現しない場合は同期ペーシングを行います。

- DDDは心房・心室の両方を見てペーシングをするかしないかを判断するモード

- 刺激タイミングはペーシングレートとAVdelayで調整する

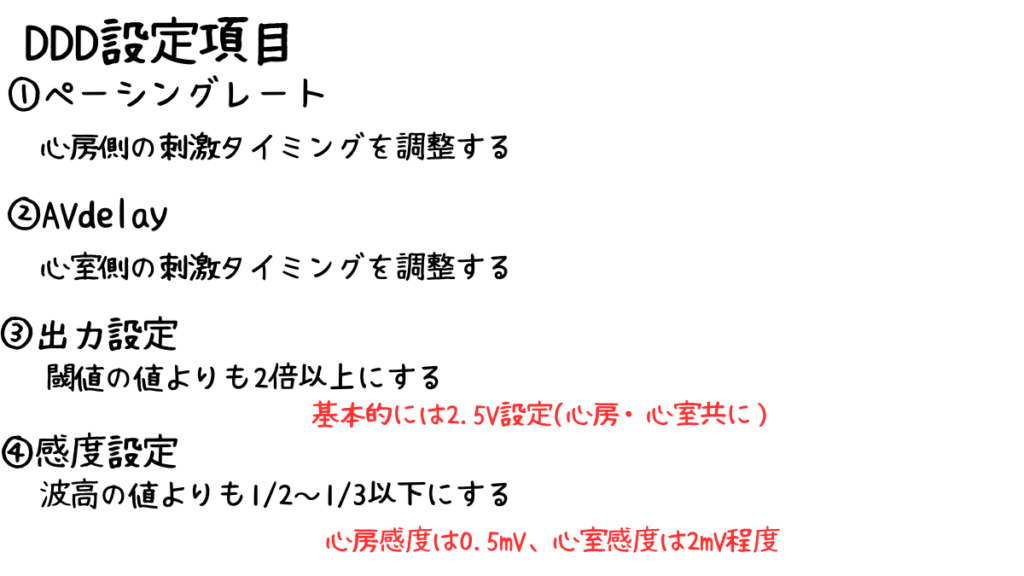

DDDの設定項目

DDDの設定項目は主に4つあります。

①ペーシングレート

②AVdelay

③出力設定

④感度設定

①ペーシングレート

ペーシングレートはペースメーカーがペーシングを入れる設定となっています。

一般的な設定は成人の標準的な心拍数である50~60がペーシングレートに設定されていることが多いです。

VVIの時はペーシングレートのみが刺激タイミングを調整する設定ではあったのですが、

DDDの場合は心房に関して刺激タイミングを調整することができます。

②AVdelay

AVdelayはペースメーカーが同期ペーシングを入れるタイミングを決める設定となっています。

一般的な設定は成人の標準的なPQ時間である150~180msがAVdelayに設定されていることが多いです。

つまり、AVdelayは心室に関して同期ペーシングのタイミングを調整することができます。

③出力設定

出力設定はペースメーカーが刺激する際の出力です。

この値は閾値の2倍以上にするのが一般的です。

この設定が低すぎる場合は患者さんの自己心拍がペーシングレートを

下回ってもペーシングが入らない場合があります。

逆に設定が高すぎると電池消費が激しくなってしまうため、長くペースメーカーを使用するためにも

適切な出力設定を行うのは絶対に必要です。

一般的には植え込み時の時点で閾値が1V以下であることが多いため、

出力設定は最低でも2V

植え込み後の閾値上昇を考慮し、2.5Vに設定することが多いです。

これは心房・心室共に同じ考え方です。

④感度設定

感度設定はペースメーカーがQRS波を検知するための設定です。

この値は波高(P波・QRS波の高さ)の1/2~1/3以下にするのが一般的です。

この設定が鋭すぎる場合はオーバーセンシング、鈍すぎる場合はアンダーセンシングの可能性があります。

一般的には植え込み時の時点で心房波は1mV程度、心室波は4mV以上であることが多いため、

感度設定は心房感度が0.5mV、心室感度が2mVに設定することが多いです。

基本的に心室に関しては悩むことが少ないですが、

心房の波高値は小さいことも多く、時には1mV以下の場合もあります。

この場合、心房の感度を0.3mVにしたりするのですが、この場合、オーバーセンスの危険が高まります。

一方でそのままにしておくと感度設定が波高値の1/2~1/3以下になっておらず、

アンダーセンシングの危険が高まります。

非常にシビアな調整が求められるため、心房の感度設定は一筋縄ではいきません。

- DDDの刺激タイミングはペーシングレートとAVdelay

- 出力設定は閾値の2倍以上

- 感度設定は波高の1/2~1/3以下(心房は特に注意)

DDDの動作について

DDDの動作はその時々で変化し、主に4パターン存在しています。

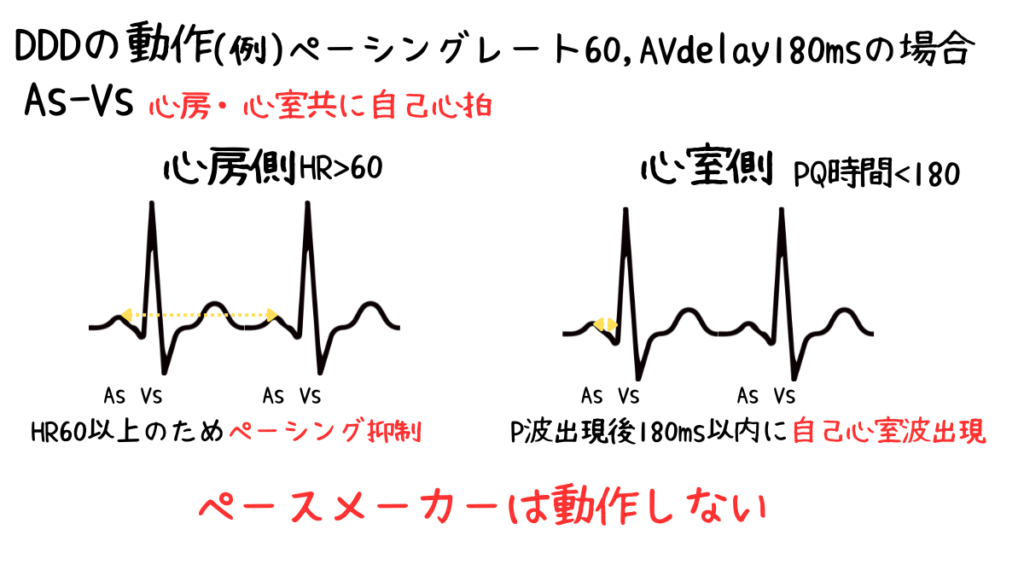

今回はDDDの設定をペーシングレート60、AVdelay180msと想定します。

- As-Vs 自己心房波・自己心室波

- Ap-Vs 心房ペーシング・自己心室波

- As-Vp 自己心房波・心室ペーシング

- Ap-Vp 心房ペーシング・心室ペーシング

As-Vs

まず、As-Vsの状態です。

これは心房波が自己心拍、心室波が自己心拍の状態を表しています。

つまり、患者さんの状態としてはHR60以上、PQ時間0.18秒以内の状態です。

この時、ペースメーカーは動作しないため、患者さんは自身の心臓だけで動いていることが多いです。

この状態が続いている場合、ペースメーカーは

元々バックアップ(突如として電気信号が途絶えた場合)目的で導入されている可能性があります。

ちなみにペースメーカーはあまり見る機会はなく、ICDなどで見かけることが多いです。

これは適応疾患が徐脈性不整脈ではなく、致死性不整脈であるため、

VTやVFが出現しなければ正常な心臓の動きを行うことが多いからです。

DDD(As-Vs)の場合

自己心拍>ペーシングレート・・・心房波は刺激しない

PQ時間<AVdelay・・・心室波は刺激しない

よく見かける症状→ICDなどのバックアップ目的

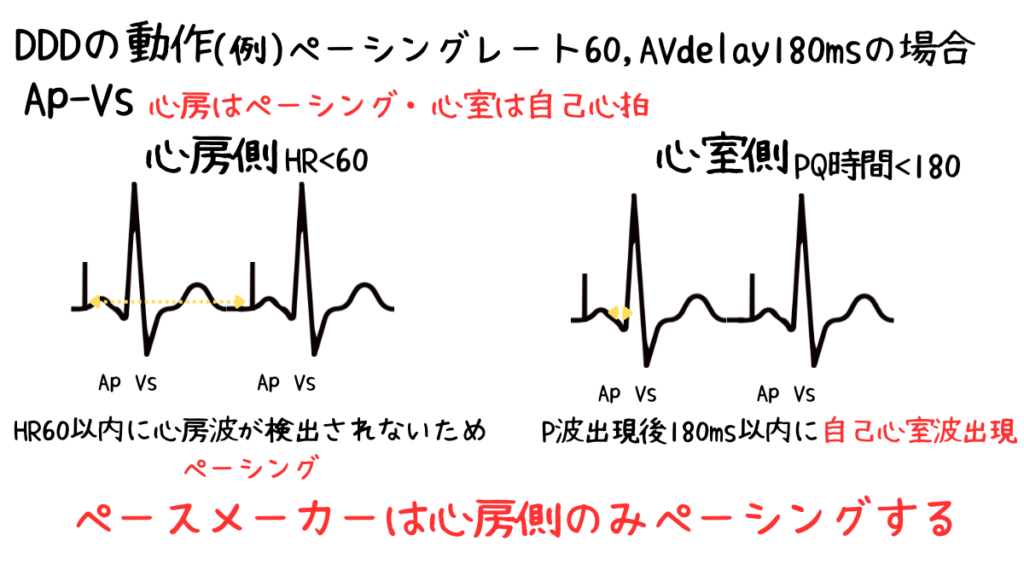

Ap-Vs

つぎに、Ap-Vsの状態です。

これは心房波がペーシング波形、心室波が自己心拍の状態を表しています。

つまり、患者さんの状態としてはHR60以下、PQ時間0.18秒以内の状態です。

この時、ペースメーカーは心房側のみペーシングし、

その後ペーシングされた心房波に追従して自己の心室波が出現します。

この状態が続いている場合、ペースメーカーはSSS(洞不全症候群)の治療に使用されていることが多いです。

DDD(Ap-Vs)の場合

自己心拍<ペーシングレート・・・心房波は刺激

PQ時間<AVdelay・・・心室波は刺激しない

よく見かける症状→SSS

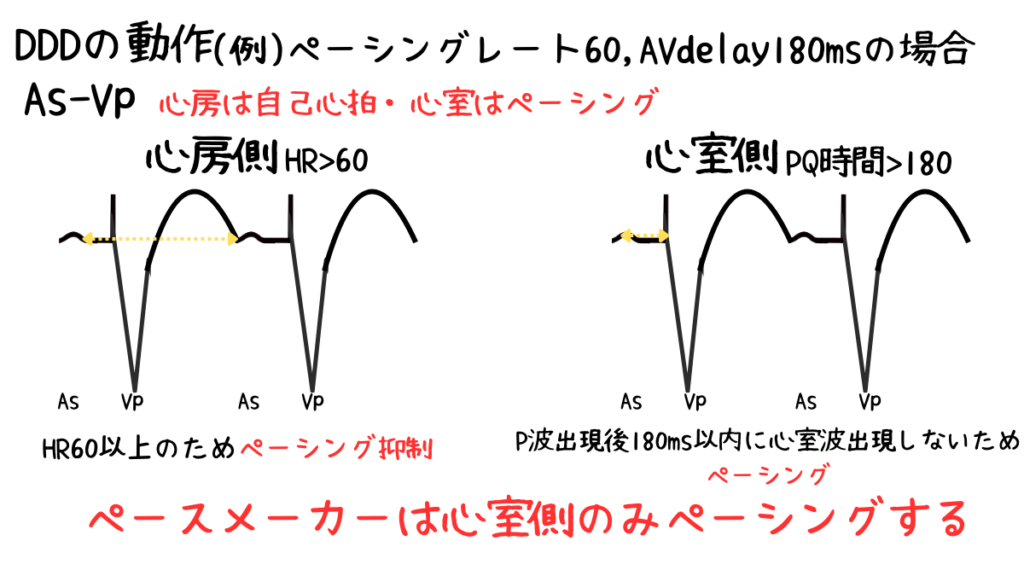

As-Vp

つぎに、As-Vpの状態です。

これは心房波が自己心拍、心室波がペーシング波形の状態を表しています。

つまり、患者さんの状態としてはHR60以上、PQ時間0.18秒以上の状態です。

この時、ペースメーカーは心房側は自己心拍が出現し、

その後AVdelay内に心室波が出現しないため、ペーシング波形が出力されています。

この状態が続いている場合、ペースメーカーはAVB(房室ブロック)の治療に使用されていることが多いです。

DDD(As-Vp)の場合

自己心拍>ペーシングレート・・・心房波は刺激しない

PQ時間>AVdelay・・・心室波は刺激

よく見かける症状→AVB

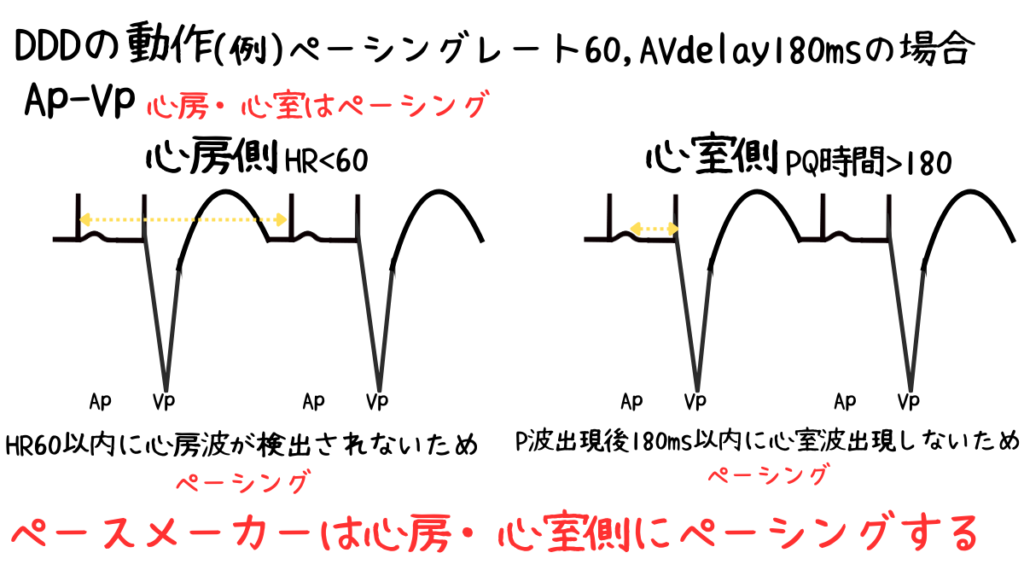

Ap-Vp

最後に、Ap-Vpの状態です。

これは心房波、心室波が共にペーシング波形の状態を表しています。

つまり、患者さんの状態としてはHR60以下、PQ時間0.18秒以上の状態です。

この時、ペースメーカーは心房、心室共にペーシングされているため、

完全にペースメーカーに依存している状態です。

この状態が続いている場合、ペースメーカーはCAVB(完全房室ブロック)の治療に使用されていることが多いです。

DDD(Ap-Vp)の場合

自己心拍<ペーシングレート・・・心房波は刺激

PQ時間>AVdelay・・・心室波は刺激

よく見かける症状→CAVB

DDDの適応疾患

DDDがどのような動作を行うのかが分かったと思うのですが、

では実際にどういう患者に使用されるのかについて紹介していきます。

そもそも、ペースメーカーの適応疾患は

洞不全症候群

房室ブロック

徐脈性心房細動

となっています。

DDDの場合、これらすべての疾患に適応しています。

ただし、徐脈性心房細動の場合はVVIの方が適しています。(心房は基本的に自己心拍であるため)

また、房室ブロックに関してはVVIでも適していますが、SSSの場合はDDDが選択されます。

つまり、基本的には心房、心室が共に徐脈になる可能性がある疾患がDDDのモードに適していると言えます。

- DDDはすべての徐脈性不整脈の治療に適応できる

- 特にSSSの場合はDDDが適応される

VVIのメリットとデメリット

最後にDDDのメリットとデメリットについてです。

まず、DDDのメリットは以下の通りです。

①心房波、心室波共に観察できるため、植え込み後に変化があっても対応できる

②すべての徐脈性疾患に適応できる

③デュアルチャンバである

つぎにデメリットについては以下の通りです。

①導入に時間がかかる

②患者さんの制限が多い

DDDのメリット

①心房波、心室波共に観察できるため、植え込み後に変化があっても対応できる

DDDの大きな特徴は心房波、心室波の両方が検出できるという点です。

仮にAVBが原因でペースメーカー導入となった場合、Ⅱ型であればVVIでも問題はありません。

ただし、ここから症状が進行し、CAVBになることや、SSSを合併することも考えられます。

この場合、VVIでは感知することができないため、結果的にDDDに移行することがあります。

ただし、DDDであれば症状の進行も早期発見することが可能ですし、

万が一症状が進行しても設定を変更することで対応することが可能です。

②すべての徐脈性疾患に適応できる

DDDモードの場合、心房波、心室波共に感知、刺激を行えるため、

ペースメーカーの全ての適応疾患に対応することが可能です。

③デュアルチャンバである

デュアルチャンバというのは心房・心室共にリードが留置されているという意味なのですが

デュアルチャンバの場合、モードスイッチに対応することができます。

これは心房細動などが検出された際にモードを変化させ、その時々の症状に合わせた

モード変更が可能になります。

これはデュアルチャンバでしか行えないため、DDDの利点ともいえます。

DDDのデメリット

①導入に時間がかかる

DDDのデメリットは導入に時間がかかる点です。

リードが2本必要な点と、リードレスといった簡易的なデバイスはなく、

皮下切開を行い、物理的に植え込む必要があります。

これは感染症のリスクもあり、患者さんの体格によって手技の難易度が変わります。

②患者さんの制限が多い

リードレスと異なり、必ず皮下植え込みとなるDDDは患者さんの制限が多いのもデメリットです。

特に植え込み側の腕を上げることは禁止されており、患者さんのQOLを下げてしまう原因でもあります。

DDDのメリット

①心房波、心室波共に観察できるため、植え込み後に変化があっても対応できる

②すべての徐脈性疾患に適応できる

③デュアルチャンバである

DDDのデメリット

①導入に時間がかかる

②患者さんの制限が多い

まとめ

本日はDDDについて紹介してきました。

DDDはVVIと並んでペースメーカーで最も一般的なモードとなります。

DDDは心房と心室の両方を感知することができるため、

VVIに比べて多くの情報を得ることができるモードともいえます。

個人的に植え込むのであればDDDと思っているのですが、皆さんの考えはどうでしょうか?

VVIとDDDがわかってこればいよいよペースメーカー初心者は脱出できそうです。

一緒に頑張りましょう!