皆さんは植え込み型デバイスの設定項目を見ている際に不応期であったり、ブランキングという言葉を耳にしたことはありませんか?

これら言葉は植え込み型デバイスに必ず設定されており、基本的に何か動作をするという設定ではないのですが、

トラブルを防ぐために非常に重要です。

植え込み型デバイスが原因で生じるトラブルが生じた場合、この不応期とブランキングの設定を変更することで改善することも可能です。

しかし、実際に理解しにくいだろうなとは思いますので今回は不応期とブランキングについて紹介していきます。

気になる人はぜひ最後まで見て行ってください。

- 不応期とブランキングについて

- 不応期の設定について

- 不応期に伴う異常波形について

- メーカー各社の不応期設定について

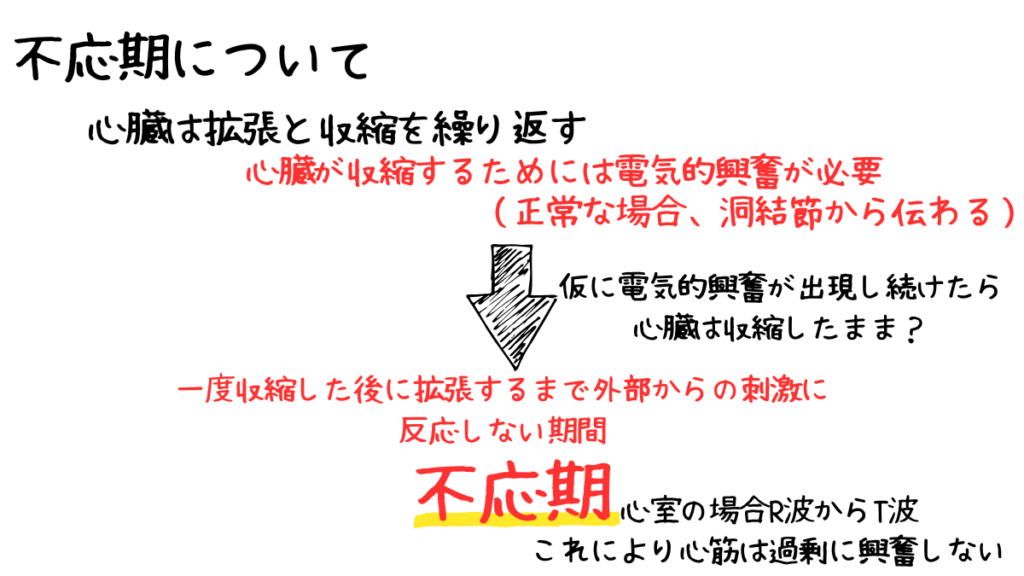

不応期とブランキングについて

まず、不応期とブランキングという言葉の意味についてです。

そもそも、不応期は植え込み型デバイスは関係なく、心臓の動きとして不応期が存在しています。

基本的に私たちの心臓は拡張と収縮を繰り返していますが、これは洞結節からの電気的興奮が原因です。

この電気的興奮が出現し続けた場合、理論上は心臓が収縮したままになるのですが、

一度収縮した後は拡張するまで電気的興奮に反応しない期間が設けられています。

これが不応期です。

そんな不応期を植え込み型デバイスで設定しようと思うと主に2種類に分かれます。

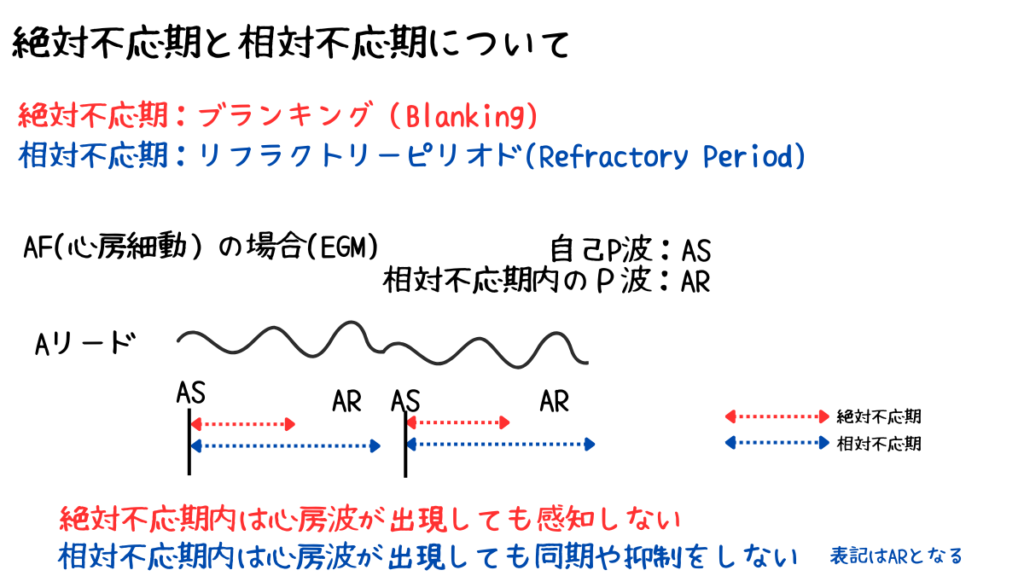

- 絶対不応期:ブランキング(Blanking)

全ての電位に対してセンシングを一切行わない期間 - 相対不応期:リフラクトリーピリオド(Refractory Period)

センシングはするがそれに対し、同期や抑制を行わない期間

基本的に2つに分かれているとはいえ、不応期内に電気的興奮が出現してもなにもしないです。

ただし、相対不応期の場合は感知だけはしてくれるので、不整脈の早期発見にも繋がります。

- 不応期は一度収縮した後は拡張するまで電気的興奮に反応しない期間

- 植え込み型デバイスでは絶対不応期と相対不応期に分かれる

植え込み型デバイスでの設定

ここからは植え込み型デバイスでの実際の設定について紹介していきます。

今回はDDDの場合を説明しますが、VVIの場合は心房の部分が含まれていない設定のみになります。

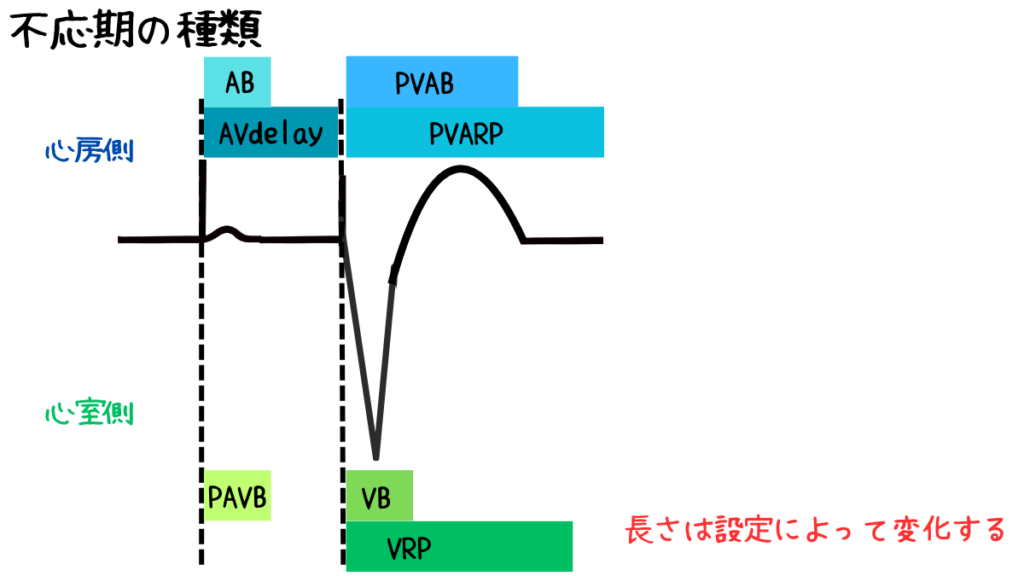

- AB(atrial Blanking)

心房イベント(心房ペーシング、心房センシング)直後に発生する心房側の絶対不応期 - AVdelay

心房ペーシング、心房センシングから心室ペーシングまでの期間 心房側の不応期にあたる - PVAB(post-ventric atrial Blanking)

心室イベント(心室ペーシング、心室センシング)直後に発生する心房側の絶対不応期 - PVARP(post-ventric atrial Refractory Period)

心室イベント(心室ペーシング、心室センシング)直後に発生する心室側の相対不応期 - PAVB(post-atrial ventric Blanking)

心房イベント(心房ペーシング、心房センシング)直後に発生する心房側の絶対不応期 - VB(ventric Blanking)

心室イベント(心室ペーシング、心室センシング)直後に発生する心室側の絶対不応期 - VRP(post-ventric Refractory Period)

心室イベント(心室ペーシング、心室センシング)直後に発生する心室側の相対不応期

これを心電図上で表記するとこうなります。

これをすべて覚えるのは難しいかもしれませんが、まずはAVdelayから覚えていきましょう。

AVdelayはDDDの作動にも関連する非常に重要かつ植え込みデバイスにとって基礎的な部分です。

不適切な不応期によって生じる異常作動

不適切な不応期によって生じる異常作動は主に3種類あります。

- FFRWS(ファーフィールドR波センシング)

心房側でR波をセンシングする状態

対策:PVABの調整、センシング感度の調整 - PMT(ペースメーカー起因性頻拍)

心室の電気興奮が原因で逆行性P波が出現し、それに伴い心室波が出現するのを繰り返し頻拍になる状態

対策:PVARPの調整 - Cross Talk(クロストーク)

心室側でP波をセンシングする状態

対策:センシング感度の調整

特にCross Talkは心停止を引き起こす可能性のある状態であるため危険性が高いです。

これらの異常作動とその対策については長くなるので別で記事にさせていただきます。

メーカー別の特殊な設定

ここまで不応期について紹介してきましたが、最後にメーカー固有の設定があるので紹介しておきます。

- MedtronicのAuto PVARP

心房レート上昇に伴い自動的にPVARPを短縮し、2:1作動を防ぐ - Abbottのレート応答PVARP

自己心房レートやペーシングレートの変動によって不応期が変動する - BostonのダイナミックPVARP

心房レートの上昇に伴い不応期が自動で調整される - BIOTRONIKのAuto PVARP

PMT発生時に自動でPVARPを変更する

基本的に心房レート上昇に伴う不応期の調整が多いです。

不応期はレートによって変動する設定ではないため、通常時は心拍数が上昇しても不応期は変わらないです。

しかし、そのままだと心房波出現時に不応期として感知されてしまい、

心房波2拍に対して心室波1拍という状態になりかねないです。

つまり、不応期の設定により、心房レートは上昇しているのに心室波は追従しないため、

徐脈になってしまう可能性があるということです。

それを防ぐためにメーカー各社が対策を行っています。

まとめ

今回は不応期について紹介してきました。

植え込み型デバイスにおいて不応期の考え方は重要で、この設定は軽視できないです。

実際にはほとんど初期設定であることが多いのですが、それが原因で異常をきたすことはよくあります。

私の経験上PMTは時々出現している印象です。

今回は基礎的な部分でしたが、今後、不応期の設定でどのようにして異常波形に対応するのかという

より実践的な記事も作成していきますので興味があればお待ちください。

一緒に頑張りましょう!