植え込み型デバイスは、心疾患患者の治療に欠かせない技術であり、臨床工学技士として

その構造を理解することは、現場での管理やトラブル対応に直結します。

この記事では、代表的な植え込み型デバイスであるペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期療法デバイス)の構造を徹底解説します。

一見これが何の役に立つんだと思われがちですが、

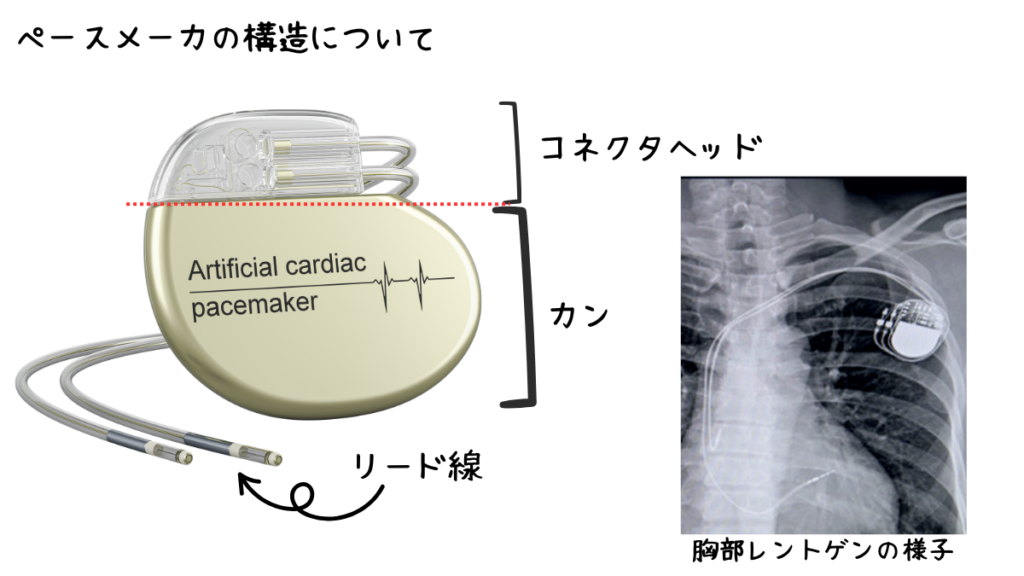

構造を理解しておくことで胸部レントゲンでの判別が可能となります。

急変で運ばれてきて植え込みデバイスがあるのはわかったけどいったいどのデバイスが入っているのかがわからない時にも活かすことができます。

植え込み型デバイスを極める第一歩としてここから見て行きましょう!

- ペースメーカーの構造について

- リード線について

- バッテリーについて

ペースメーカーの構造について

ペースメーカー本体の構造はコネクタヘッドとカンで構成されています。

コネクタヘッドは基本的にリードが接続される場所というイメージで大丈夫です。

最近は呼吸や胸腔インピーダンスをモニタするための電極や無線通信用のアンテナが埋め込まれています。

素材としてはポリウレタンやエポキシ樹脂です。

カンは基本的にデバイス本体の中心部分というイメージです。

ここには電気信号の出入りを許容しながら内部の機密性を保っているフィードスルーや

ペースメーカーとプログラマーが通信するためのテレメトリーコイル、電池が含まれています。

素材としてはチタンで、耐食性に優れ、軽いという特徴があります。

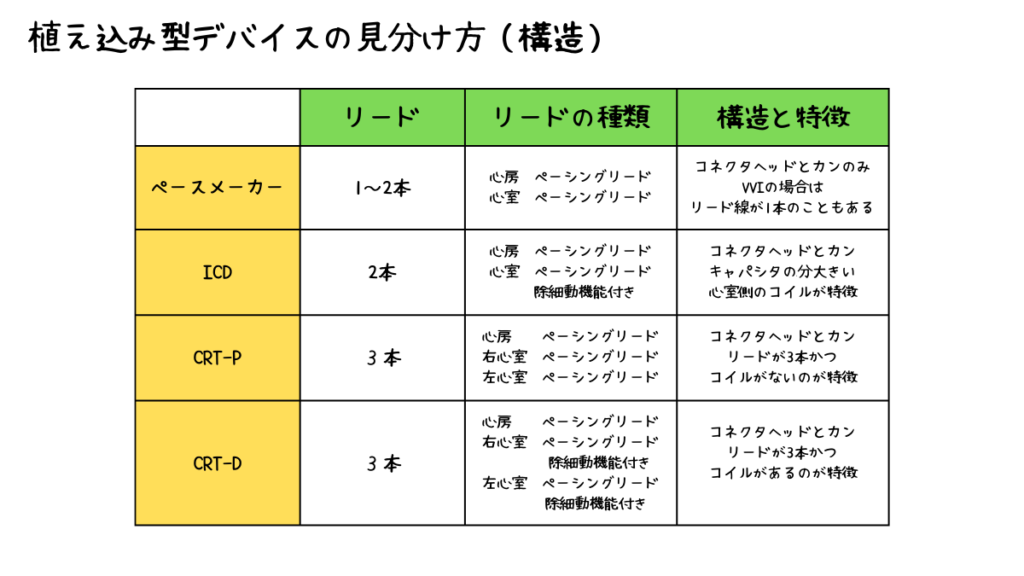

植え込み型デバイスの構造

なお、ペースメーカー以外にもICD、CRT-P、CRT-Dと種類があるのですが、基本的な構造であるコネクタヘッドとカンからなる構造はどのデバイスも同じです。

ただし、ICD、CRT-Dに関しては致死性不整脈に対する除細動を行う必要があるため、大容量キャパシタがカンの内部に存在しています。

そのため、ペースメーカーと比較すると大きいです。

リード線は胸部レントゲン下でも非常に分かりやすいので、

この部分から植え込み型デバイスを判別することも可能です。

- ペーシングリード

センシング電極とペーシング電極が備わっている - 除細動機能付きペーシングリード

ペーシングリードに加えて上大静脈位と右心室位でコイルがついている

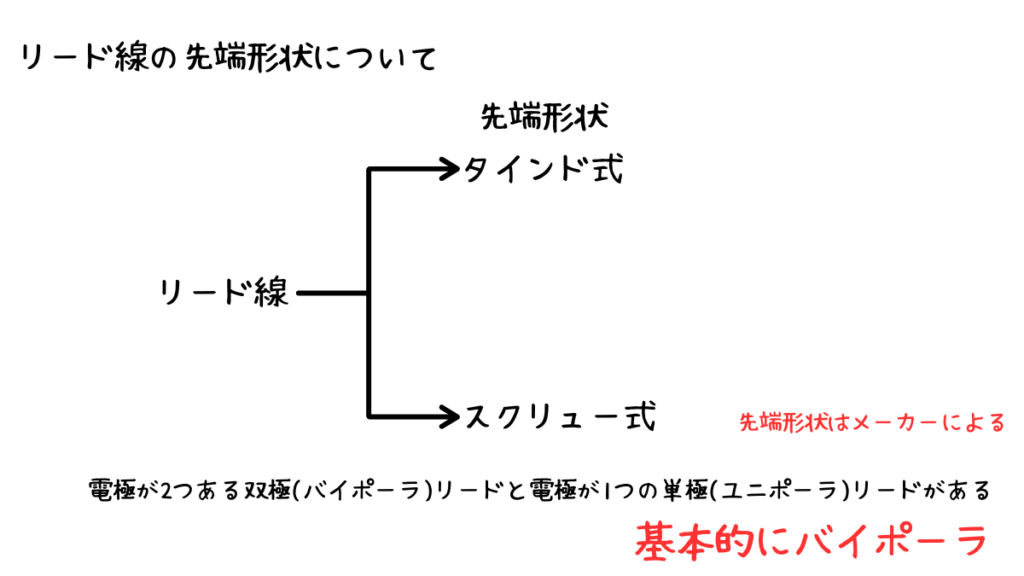

リード線について

リード線は心内膜リードが主流となっているため、経静脈的に心腔内に留置するのが一般的です。

リード線の詳細については以下の記事をご参照ください。

使い分けについて、先端形状はメーカーによって異なります。

私の体感的には経静脈下挿入のペースメーカーの場合、リード線はスクリュー式がほとんどです。

また、リード線には電極が2つあるバイポーラと1つしかないユニポーラがあるのですが、

これはほぼ100%バイポーラです。

バッテリーについて

植え込み型デバイスに必ず使用されているバッテリーもその特性を理解しておくことは非常に重要です。

基本的に使い切りの1次電池が使用されています。

ペースメーカー

ヨウ素リチウム電池(低い自己放電率)

ICD/CRT-D

銀酸化バナジウム・リチウム電池(ショック放電に要する電気を短時間でキャパシタに蓄えることができる)

ちなみに電池残量が残りわずかになるとERIと表記され、この状態となるとバッテリー残量が0になるまでの期間が

3ヵ月程度と言われており、早急に電池交換が必要となります。

まとめ

今回は植え込み型デバイスについてさらに理解を深めるための第一歩として構造について紹介してきました。

植え込み型デバイスはどのような治療を行うのか、

どんな異変があるのかということを早期発見することが重要です。

そんな中で構造を理解するうえで最も重要なのは、胸部レントゲンでの判別が割らるようになるという点です。

また、レントゲンからはデバイスのメーカーも判断することができるため、

胸部レントゲン1枚で多くの情報を得ることができます。

基本的な情報ではあったと思いますが、意外とここを理解していない人が多く、しっかりと押さえておくことで

植え込み型デバイスについてさらに知ることができます。

一緒に頑張りましょう!