皆さんは心臓外科手術の最も重要な部分はどこだと思いますか?

答えはしっかりと心停止するのかという点についてです。

この瞬間は恐らく医療現場で唯一と言って過言ではないのですが、心停止してほしいタイミングです。

心臓手術における「心筋保護」は、患者の命を支える重要な技術であり、臨床工学技士として体外循環装置を扱う

私たちの責任領域でもあります。

この記事では、心筋保護の基礎原理から、種類・投与法の詳細、

そして現場で遭遇する落とし穴とその対策までを深掘りします。

この記事で心筋保護の奥深さを一緒に探っていきましょう

心筋保護液について

種類や投与方法について

トラブル対応について

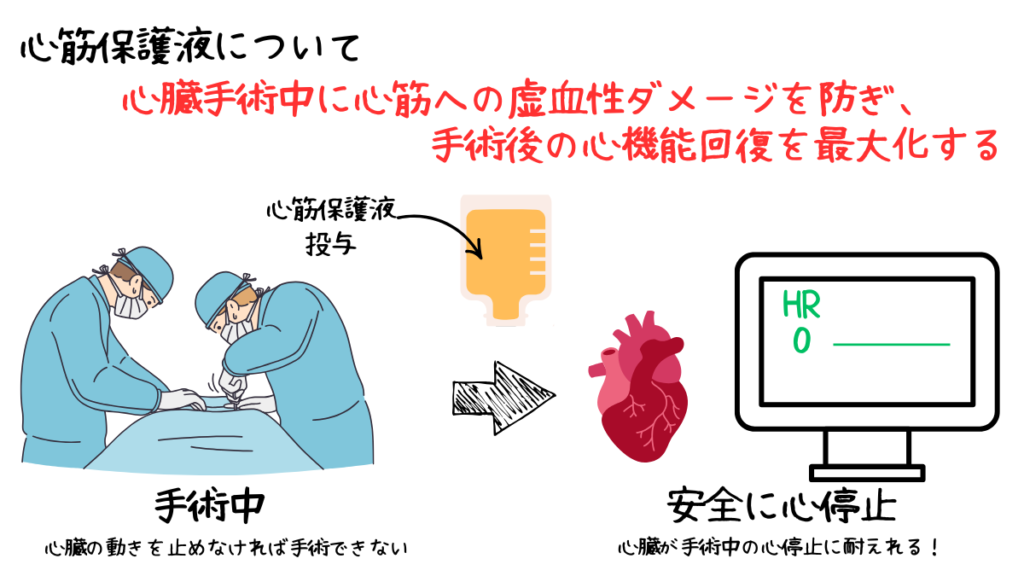

心筋保護液について

心筋保護(myocardial protection)とは、心臓手術中に心筋への虚血性ダメージを防ぎ、

手術後の心機能回復を最大化する技術です。

心臓を停止させる手術(例: 冠動脈バイパス術、弁置換術、大動脈置換術)では心筋への血流が一時的に途絶えます。このとき、酸素不足による代謝障害や細胞死を防ぐのが心筋保護の役割です。

そんな心筋保護のメカニズムは以下の通りです。

- 代謝抑制

心臓を冷却(通常28〜32℃、深部ではさらに低温)し、酸素消費を抑える - 心停止の誘導

高カリウム濃度の心停止液で電気活動を停止させ、エネルギー消費を最小化 - 虚血予防

心停止液で冠動脈に栄養を供給し、細胞保護を図る

心筋保護がなければ、心臓が再び動き出したときに収縮力が落ちたり、不整脈が起きたりします。

心筋保護液は心臓を休ませつつ守ることで心臓外科手術を支えています。

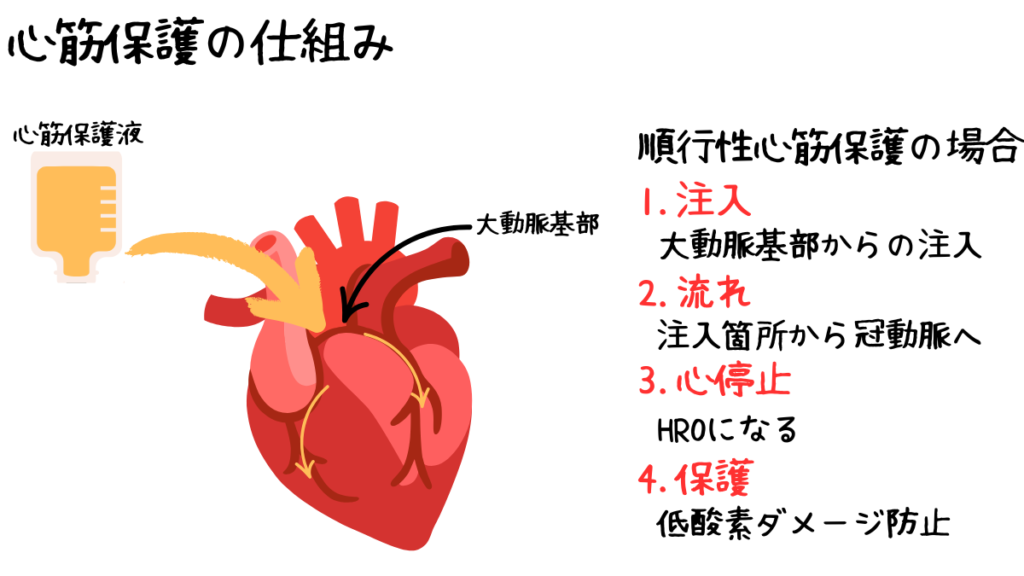

心筋保護液は主に大動脈基部から注入し、冠動脈に流れることで心筋保護を行います。

これは順行性心筋保護と言われる手段で、最も一般的な手法となります。

- 順行性心筋保護

大動脈基部から注入(最も一般的な手法) - 選択的心筋保護

冠動脈口からの選択的直接注入(大動脈弁閉鎖不全や大動脈切開時) - 逆行性心筋保護

冠静脈洞からの逆行性注入(冠動脈狭窄時等)

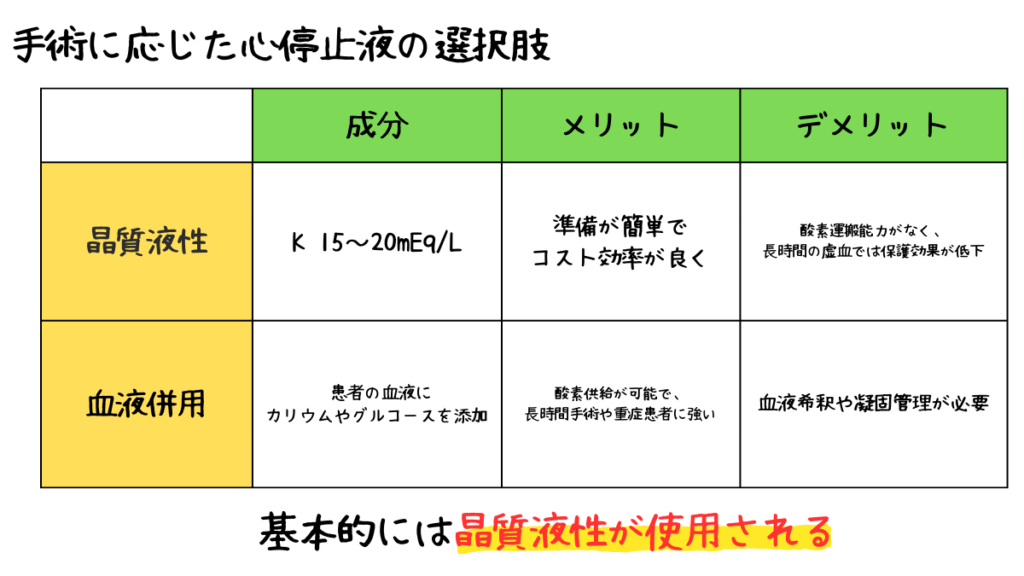

心停止液の種類と使い方

心筋保護の中核を担うのが心筋保護液(カルディオプレジア液)ですが、体外循環中の臨床工学技士は、

心筋保護液の準備・投与・モニタリングを医師と連携して行います。

ここでは、種類ごとの特徴と実践的な投与法を詳しく見ていきます。

晶質液性心筋保護液(例: St. Thomas II液、GIK液)

成分: 高カリウム(15〜20mEq/L)、マグネシウム、緩衝剤(重炭酸塩など)

利点: 準備が簡単でコスト効率が良く、短時間の手術に適している

欠点: 酸素運搬能力がなく、長時間の虚血では保護効果が低下

使用例: 1〜2時間のバイパス術

血液併用心筋保護液(例: Buckberg液)

成分: 患者の血液にカリウムやグルコースを添加(血液:薬剤=4:1が一般的)

人工心肺血にカリウム、マグネシウムを添加しただけのものもある(Microplegia:微小心筋保護液)

利点: 酸素供給が可能で、長時間手術や重症患者に強い

欠点: 血液希釈や凝固管理が必要で、人工心肺操作が複雑に

使用例: 複雑な先天性心疾患手術

心筋保護液の投与ポイント

使用頻度の高い晶質液性心筋保護液のポイントは以下の通りです。

- 温度管理

通常4〜10℃(冷心筋保護) 温心筋保護(32〜37℃)もあり、術式で異なる。 - 量と頻度

初回10〜20mL/kg、追加は5〜10mL/kgで20〜30分ごと(血液併用は少なめ) - 注入圧

大動脈基部に注入する場合注入圧は100〜150mmHg程度が目安

高すぎると冠動脈内膜を傷つけるリスク、大動脈解離のリスクあり

心筋保護液による 心停止が不十分なら、心電図で微細な活動波を確認し、医師に即報告する必要があります。

投与量やカリウム濃度を調整する提案もCEの腕の見せ所です。

心筋保護の落とし穴:失敗を防ぐチェックポイント

心筋保護はミスが許されない領域で、失敗すると心筋梗塞や低心拍出量症候群に直結します。

現場でよくある落とし穴と、それを防ぐ具体策を深掘りしていきます。

- 投与不足

- 原因: 投与量不足や冠動脈の灌流不良(閉塞や吻合前のタイミング)

- 影響: 心停止が不完全で、心筋が虚血に

- 空気混入

- 原因: ラインのエア抜き不十分

- 影響: 空気塞栓で冠動脈が詰まり、心筋壊死のリスク

- 温度管理の失敗

- 原因: 冷却不足(代謝抑制が不十分)や過冷却(凍結傷害)

- 影響: 保護効果低下や組織損傷

- 再灌流障害の見落とし

- 原因: 再灌流時の酸化ストレスやカルシウム過負荷

- 影響: 心筋浮腫や不整脈

これらの内容が心筋保護液の投与時に起こりえる可能性のあるトラブルです。

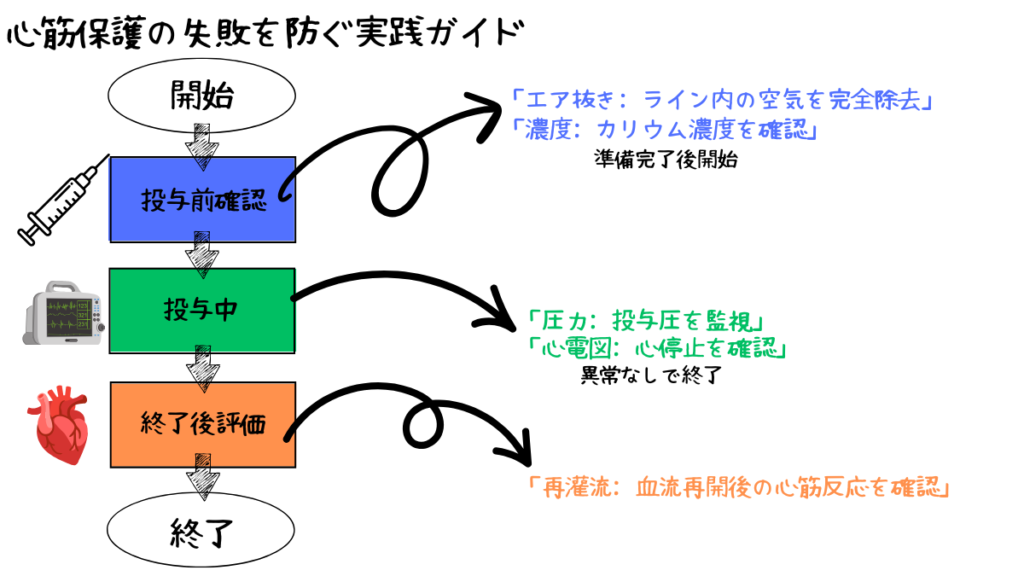

では、心筋保護の失敗を防ぐためにはどのようにすればいいのでしょうか?

- 投与前

CPBラインのプライミングを再確認、エアトラップをチェック

心停止液の温度と濃度をダブルチェック(例: カリウム濃度20mEq/L以内) - 投与中

心電図で完全心停止を確認(QRS波消失が目安)

冠動脈圧をモニターし、異常があれば流量調整 - 終了後

再灌流時に心筋の色調や動きを観察(蒼白や硬さが残る場合は医師に報告)

血液ガス分析で乳酸値やpHをチェック(虚血の指標)

再灌流障害は予測が難しいですが、心電図のST上昇や異常な心室細動が初期サインです。

再灌流速度を徐々に上げる提案も有効です。

ちなみに再灌流前にカルシウムを投与するとストーンハートと呼ばれる心停止状態から戻らない状態になります。

機序としてはカルシウムイオンの細胞内過剰負荷の可能性が挙げられますが、いまだ不明な部分が多いです。

まとめ

今回は心筋保護液について紹介してきました。

心筋保護は、基礎知識と実践技術、そして細やかな観察力が求められる分野です。

臨床工学技士として、心停止液の管理や人工心肺操作を通じて手術チームを支え、患者の心臓を守る役割は

非常に大きいです。

心筋保護について理解できると人工心肺中の臨床工学技士の業務がわかってきます。

施設にもよりますが、ここが出来なければメインポンプは回せないです。

人工心肺業務を行う上で必要不可欠な知識をぜひ身に着けてください!

一緒に頑張りましょう!