皆さんは患者さんの血圧が低下した時に何を考えますか?

その要因としては患者さんによってさまざま考えられるため、一概にこの対応が正しいとは言い切れないですが

循環作動薬を用いて血圧を上げるという考え方もあります。

この薬剤は昇圧剤と言われ、その中でも特にカテコールアミン、カテコラミンと呼ばれている種類があります。

今回は私の施設でよく言われているカテコラミンとして紹介しますが、他の言い方でも同じ意味です。

急性期の薬剤としては非常に重要なものが多いため、ICUで業務している臨床工学技士は

把握しておく必要があります。

ぜひこの記事を読んで理解を深めていきましょう。

- カテコラミンについて

- カテコラミンの種類

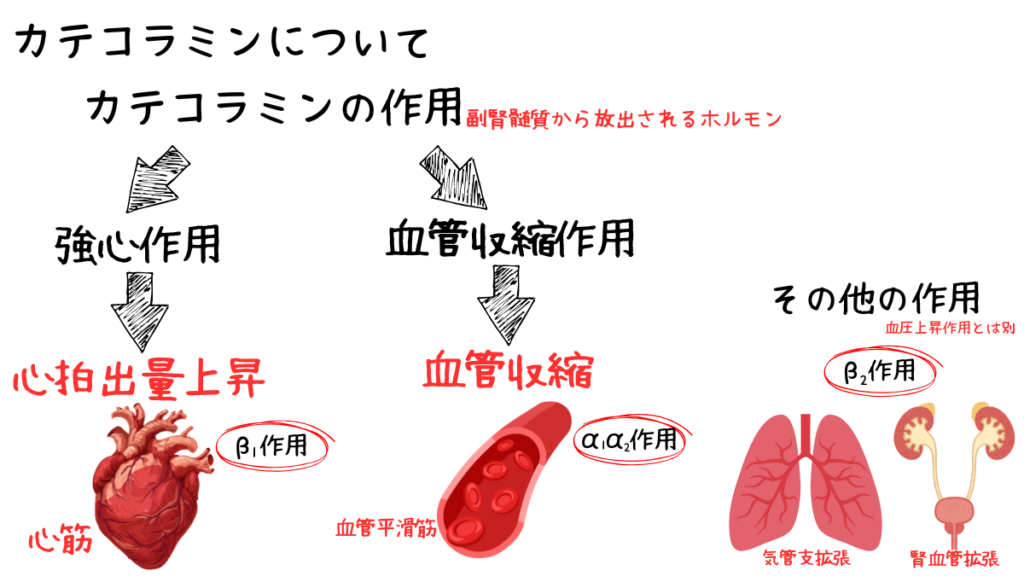

カテコラミンについて

まず、カテコラミンは副腎髄質ホルモンの1種で、アドレナリン・ノルアドレナリン・ドパミンなどがあります。

このホルモンは交感神経で支配されています。

カテコラミンの作用として一言で説明すると、血圧を上昇させる作用があります。

では、いったい血圧をどのように上昇させているのかを把握するためにまずは血圧の考え方をおさらいしましょう。

BP(血圧)=CO(心拍出量)×SVR(末梢血管抵抗)

つまり、カテコラミンはCOまたはSVRを上昇させる作用があるということです。

カテコラミンは心臓や血管、気管支などに存在するα、β受容体に作用して様々な作用を引き起こします。

この作用は反応する受容体によって変化します。

- α₁,α₂受容体→CO上昇

- β₁受容体→SVR(末梢血管抵抗)

- β₂受容体→気管支拡張、腎血管拡張

これらの作用がどれほどの強度があるのかはカテコラミンの種類によって異なります。

- カテコラミンの作用は心拍出量増加と血管収縮作用

- 受容体の作用の強度によって使用用途が異なる

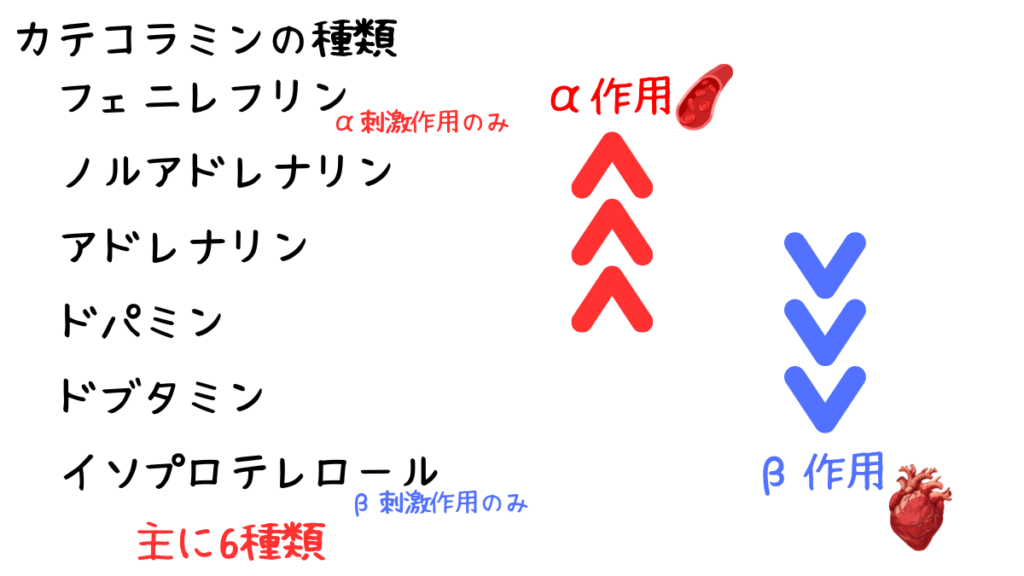

カテコラミンの種類

カテコラミンの種類は主に6種類あります。

ここから順番に紹介していきます。

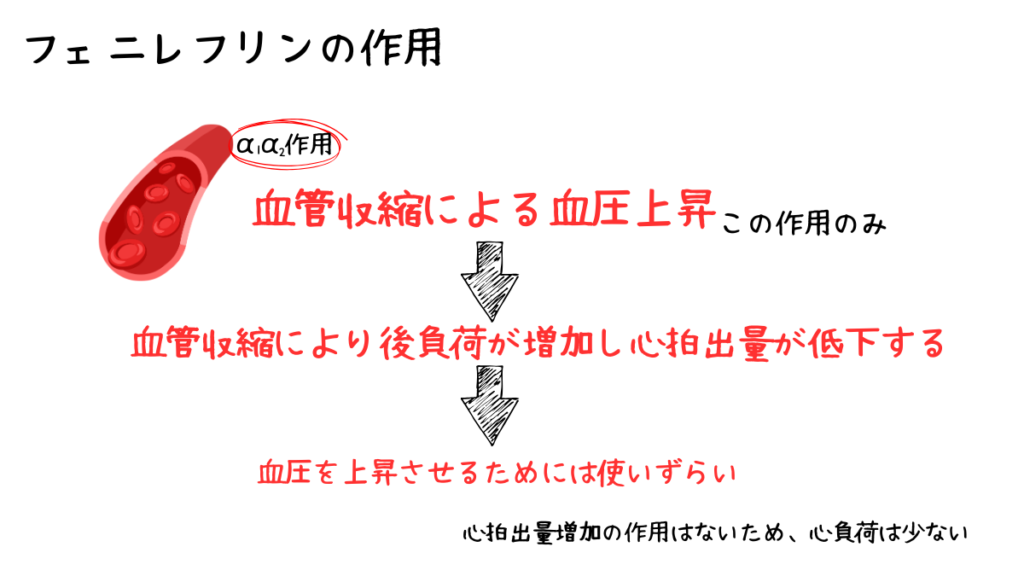

フェニレフリン

フェニレフリン(商品名:ネオシネジン)はα刺激作用のみを持っているカテコラミンになります。

主な作用としては血管収縮のみです。

ただし、血管収縮のみの作用であるため、心拍出量が低下する作用もあり、

血圧を上昇させるために投与したがそこまで上がらないという現象が生じます。

メリットとしては心臓には作用しないため、心負荷は他のカテコラミンに比べると少ないという点です。

- 全身麻酔時の血圧低下時

- 透析中の血圧低下時

ノルアドレナリン

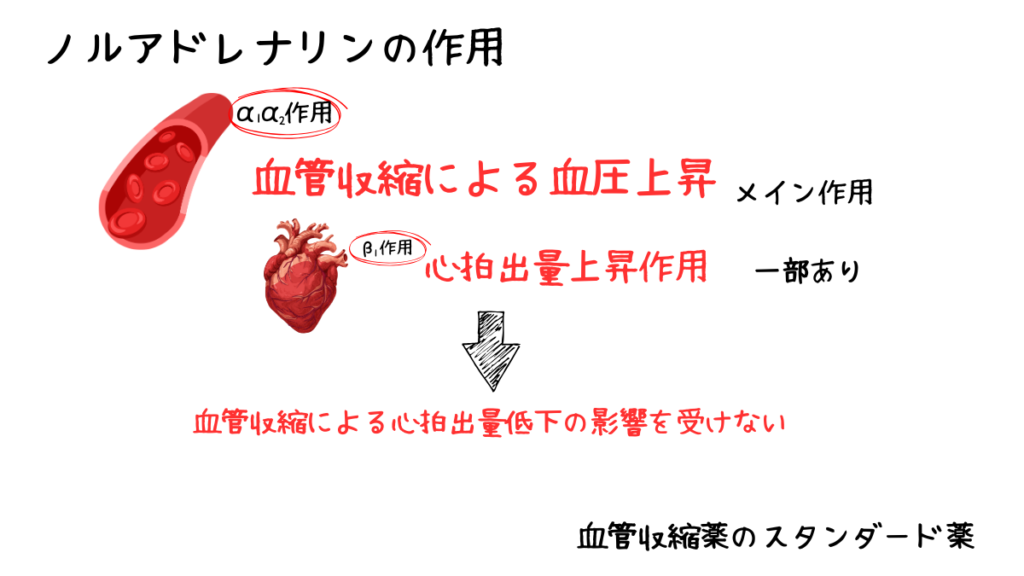

ノルアドレナリンはα刺激作用がメインで一部β刺激作用を持っているカテコラミンになります。

主な作用としては強い血管収縮と心拍出量増加です。

フェニレフリンのデメリットでもある心拍出量減少の影響を無くし、強い血管収縮作用を持っているため、

スタンダードな血管収縮薬としても知られています。

- 血管収縮薬としての使用

- 敗血症性ショック

アドレナリン

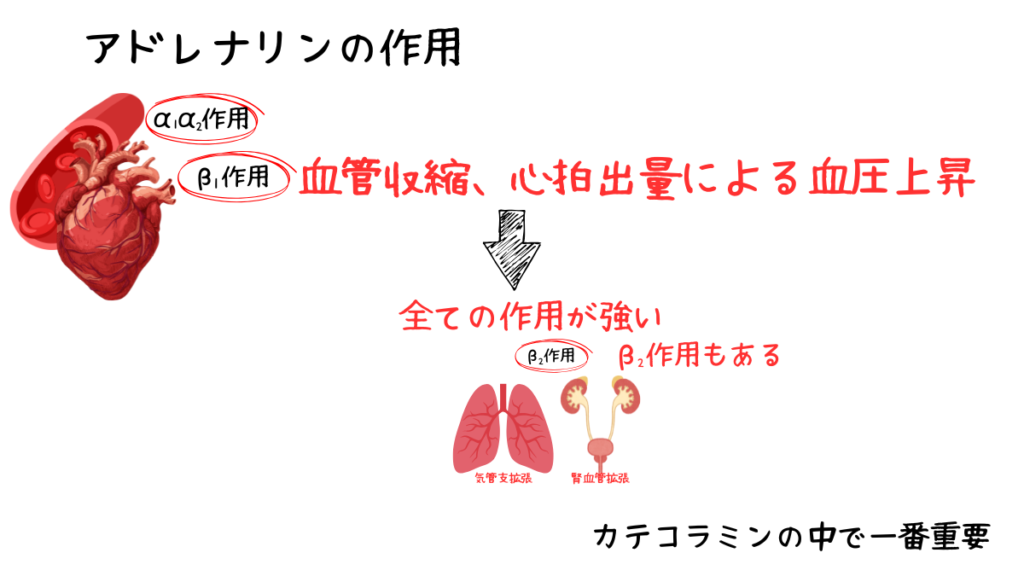

アドレナリンはα刺激作用とβ刺激作用を持っているカテコラミンになります。

主な作用としては血管収縮と心拍出量増加です。

アドレナリンはα、β共に強い作用を持っており、血圧を上昇させるためには最も強い作用があります。

また、β作用が強いため、B₂作用も発生し、気管支拡張などの影響もあります。

この作用がある事で、アナフィラキシーショックや気管支喘息などの気管支閉塞に対しても有効です。

- 全ての心停止

- アナフィラキシーショック

ドパミン

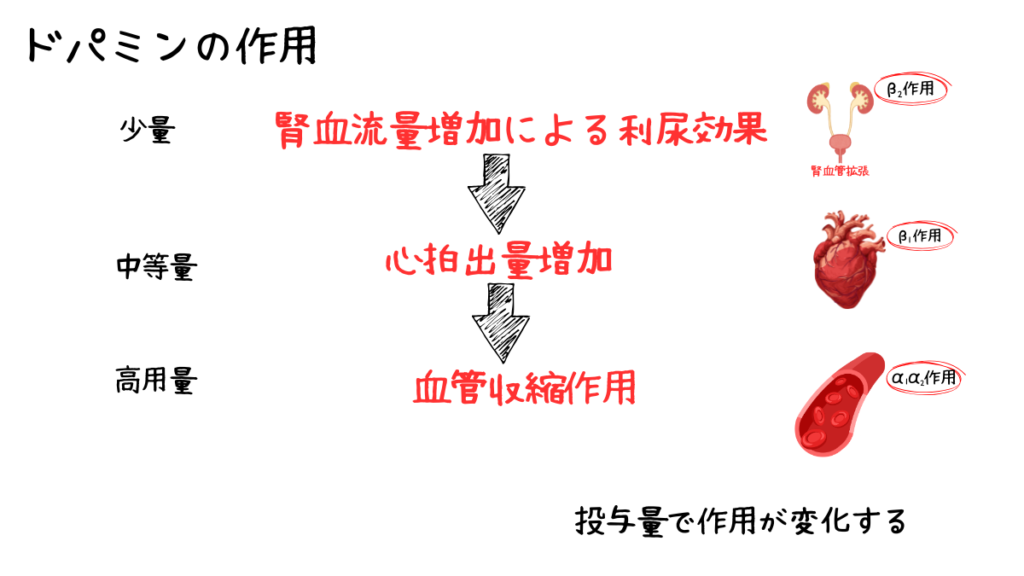

ドパミン(商品名:イノバン)は投与量によって作用が変化するカテコラミンになります。

主な作用としては血管収縮と心拍出量増加、利尿作用です。

ドパミンは投与量で作用が変化するため、非常に扱いずらいカテコラミンにもなります。

- 少量(<3γ) 腎血流増加による利尿作用

- 中等量(3~10γ) 心拍出量増加

- 高用量(>10γ) 血管収縮

ドパミンは投与量によって作用が変化するので他のカテコラミンに比べてもより流量のミスが

許されない薬剤にもなります。

ただし、中等量、高用量使用するよりはアドレナリンを使用したほうが効果的なので、

少量で使用することが多いです。

- 利尿目的(水分過多の心不全)

ドブタミン

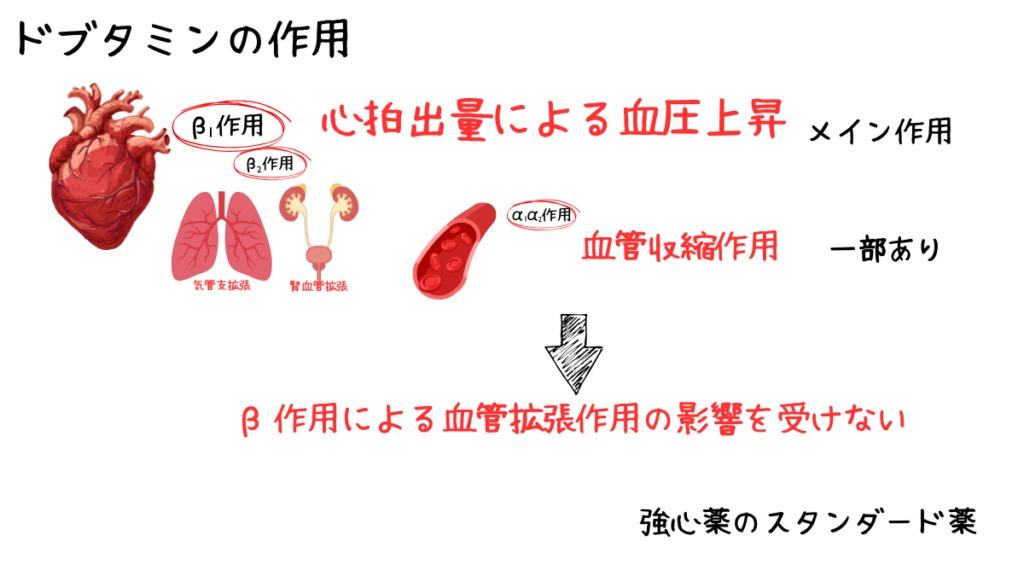

ドブタミンはβ刺激作用がメインで一部α刺激作用を持っているカテコラミンになります。

主な作用としては強い心拍出量増加と血管収縮、一部血管拡張作用です。

イソプレナシンのデメリットでもある血管拡張の影響を少なくし、強い心拍出量増加を持っているため、

スタンダードな強心薬としても知られています。

このイソプレナシンのデメリットはこの後紹介します。

- 強心薬としての使用

- 心不全適応

イソプロテレロール

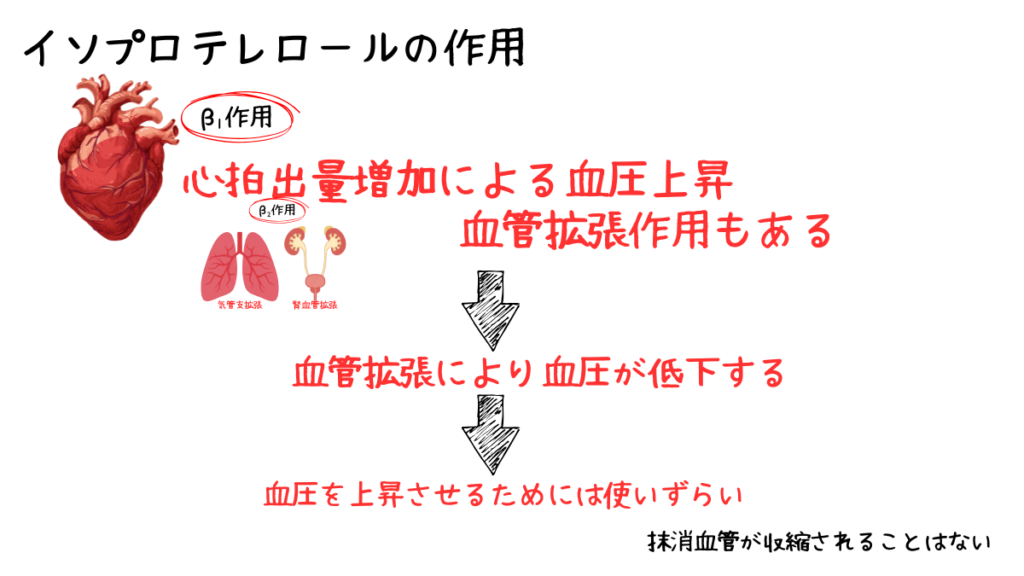

イソプロテレロール(商品名:プロタノール)はβ刺激作用のみを持っているカテコラミンになります。

主な作用としては心拍出量増加と血管拡張作用です。

ただし、血管拡張は血圧低下を引き起こすため、結果として

血圧を上昇させるために投与したがそこまで上がらないという現象が生じます。

メリットとしては末梢血管に影響はないため、末梢部分にも血液は流れます。

また、心拍出量増加の作用が強いため、頻脈や頻脈性不整脈を引き起こす危険性もあります。

- 徐脈時の緊急対応

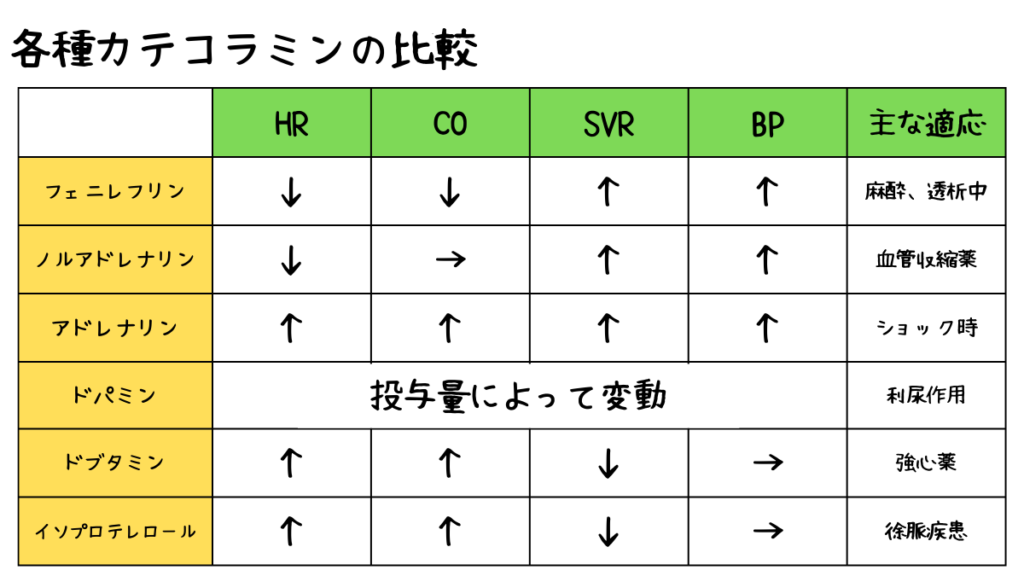

各種カテコラミンの比較

各種カテコラミンを比較したものを一覧にしました。

カテコラミンの中でもメインで使用されるのはノルアドレナリン・アドレナリン・ドブタミンの3種類です。

- カテコラミンで主に使用されるのはノルアドレナリン・アドレナリン・ドブタミンの3種類

- α作用とβ作用のどちらが強いかでカテコラミンの作用が変化する

まとめ

今回はカテコラミンについて紹介しました。

カテコラミンは集中治療領域において重要な薬剤の一つです。

緊急時には必ずと言っていいほど使用されるため、一度は聞いたことがあるかと思います。

どのカテコラミンがどれぐらい使われているのかでいろいろな考え方ができるようになります。

例えば、末梢が締まっていてSpO₂がうまく測れないなんて時は

α作用の強いカテコラミンが使用されていると推測できます。

このような考え方がわかると別の視点から患者さんのことを把握することができるため、

臨床現場でも非常に有効です。

一緒に頑張りましょう!