皆さんはペースメーカーのリード抵抗をチェックした時にしっかりと抵抗値を確認していますか?

この値はあまり変動することがなく、なにかあったとしても設定を変更することはほぼないため、

軽視している人が多いのではないでしょうか?

このリード抵抗値は植え込み型デバイスが正常に作動するためには非常に重要な値となっています。

今回はそんなリード抵抗値について紹介していきます。

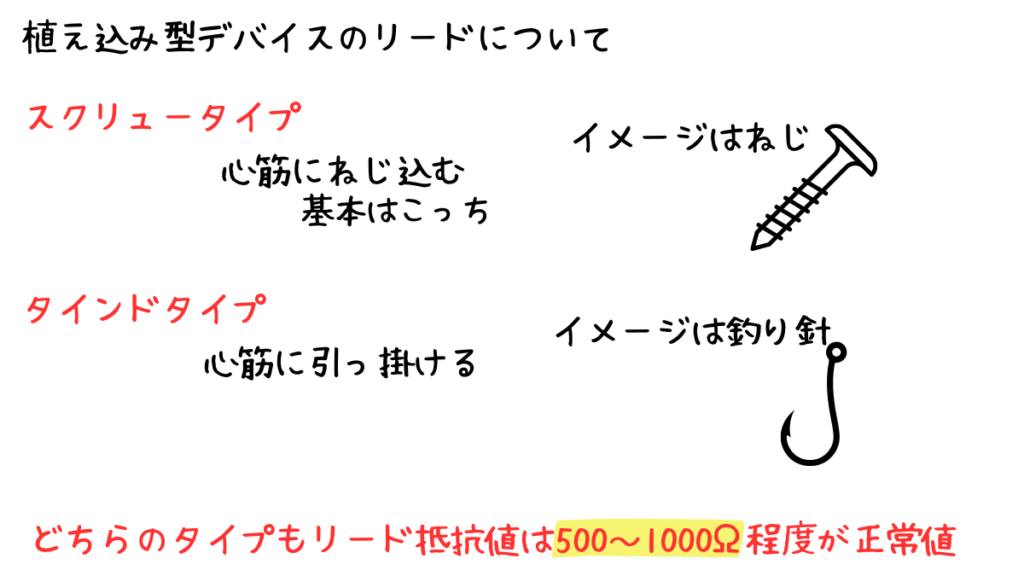

リードについて

植え込み型デバイスのリードには

スクリュータイプ

タインドタイプの2種類があります。

まず、スクリュータイプはほとんどのデバイスで使用されているリードで

心筋にねじ込んで体内に留置します。

実際の手技では医師がリード留置後、ねじ回しを使用して10数回転程させて留置させます。

イメージとしてはねじをドライバーで回しながら入れているような感じです。

メリットは患者さんが動いたとしても位置が変化することはあまりなく、

何があってもすぐに抜去できるという点です。

デメリットは留置位置が悪ければ穿孔する可能性がある点です。

つぎに、タインドタイプはあまり使用されていないリードで

メドトロニック社のリードレスペースメーカー(Micraシリーズ)がこのタイプに該当します。

このタイプは心筋に引っ掛けることで体内に留置します。

実際に手技では医師が心筋までリードを進めた後、先端部分を切り離し、

ワイヤーを前後させて心筋に引っ掛けます。

イメージとしては釣り針を心筋に引っ掛ける感じです。

メリットは引っ掛けるだけなので手技が早いという点です。

デメリットは患者の体動時に脱落してしまう危険や、抜去時に心筋に引っかかることがあります。

そのため、最初に留置した場所、脱落した後の位置調整が非常に難しいです。

一発で留置位置を決める必要があるのでそこが難しいポイントです。

どちらのタイプを一長一短ありますが、植え込み型デバイスの機能のことだけを考えるのであれば

正直どちらでも問題ありません。

大事なのはうまく作動することです。

ちなみにどちらのタイプだとしてもリード抵抗の正常値は500~1000Ω程度です。

リード抵抗値について

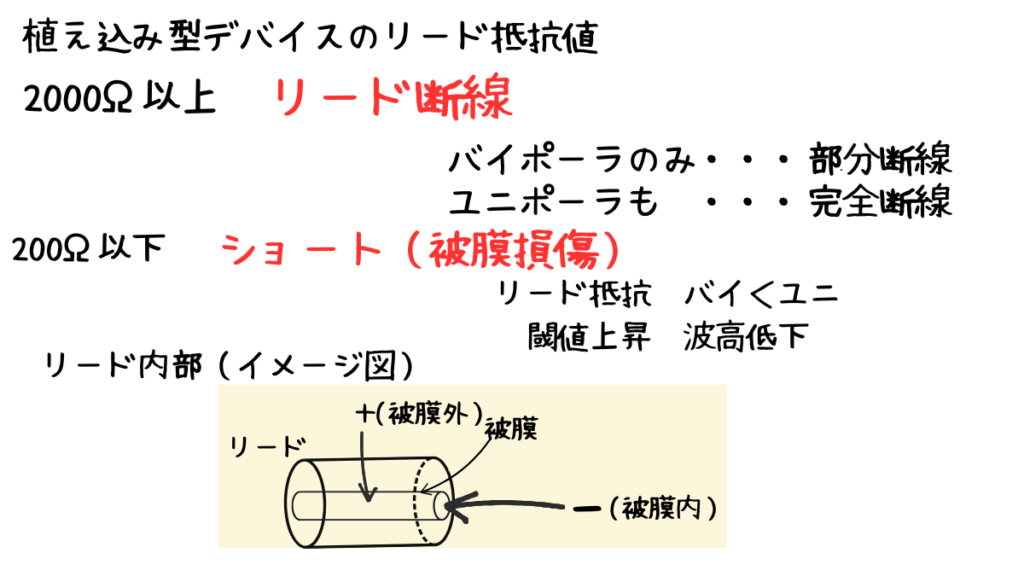

リード抵抗値は正常値が500~1000Ω程度であるのですが、

異常値として検知されるのは200Ω以下、2000Ω以上です。

ちなみにこの異常値に近い値(300Ωや1500Ω)であっても植え込み時から変化があまりなければ

基本的に問題はありません。

大事なことは正常値の範囲外ということではなく、

前回や植え込み時と比べてどれぐらい変化したのかが重要です。

例え正常値の範囲内であっても半年前のチェックで500Ωだった人が1000Ωまで上昇していたら危険です。

正常値はあくまで基準だということを覚えておいてください。

断線している場合(2000Ω以上)

リード抵抗値が2000Ω以上となっている場合、断線が生じている可能性があります。

この時、植え込みデバイス上ではペーシング不全が生じる可能性があります。

つまり、ペーシングが必要な場合でもペーシングできない

または、自己脈を感知することができないといった状態になります。

ちなみに植え込み型デバイスはリードの状態をバイポーラとバイポーラの2種類に分かれているのですが

バイポーラのみ抵抗値が高い場合は部分断線

ユニポーラの場合でも抵抗値が高い場合は完全断線となります。

このバイポーラとユニポーラに関しては後日別途記事にさせていただきます。

基本的に植え込み型デバイスはバイポーラに設定されているため、ユニポーラのデバイスを

見つけた場合はリードに異常がある状態と解釈していただいて問題ありません。

ショートしている場合(200Ω以下)

リード抵抗値が200Ω以下となっている場合、ショートしている可能性があります。

これは、絶縁被膜が損傷したことにより、リード内で電流が漏れ出している状態となっています。

この状態でも一応デバイスとしては機能するのですが、閾値の上昇と波高値が低下します。

ショートしている場合に抵抗値が低下する理由はオームの法則で考えると見えてきます。

オームの法則は

V=IR

この時に被膜している状態は電流が増加している状態であるため、

同じ電圧をかける場合でも抵抗値が低い状態で問題ないということです。

リード抵抗値はバイポーラよりもユニポーラの方が高くなる傾向にあります。

リード抵抗異常時の対策

リード抵抗に異常が生じた場合の対策は基本的に1パターンだけです。

①リードをバイポーラからユニポーラに変化させる

②ユニポーラでも異常が生じる場合はリード交換、新規挿入

ちなみに完全断線している場合は最初から②です。

ショート、部分断線の場合は①からとなります。

リードの部分は植え込み型デバイスにとって重要な部分であるため、

プログラマーを用いて外からなんとかできることがほとんどありません。

ユニポーラに変化させることは可能ですが、できればバイポーラのままが理想です。

ちなみに心房、心室にリードが挿入されている場合、心房側のリードが完全断線して使用できない場合、

可能であればDDDからVVIに変化させ、Aリードを一切使用しないという荒業も可能です。

ただ、心室側のリードが完全断線した場合にVリードを使用しないというのは基本的に想定できないので、

事前に交換するのが一般的です。

まとめ

今回はリード抵抗値について紹介しました。

リード抵抗値は植え込み型デバイスの重要な部分であるリードの異常を早期発見できる

日々のチェックの中でも重要な測定値の一つです。

今回の記事でリード抵抗値に異常が生じた時の対策や問題点が理解できたと思いますが

理想はリード抵抗値に異常が生じる前に対策を打つことです。

そのため、日々のチェックをしっかり行い、早期発見できるようにしましょう。

このことを知っておくと、簡単に測定できるリード抵抗値も軽視できなくなります。

一緒に頑張りましょう!