こんにちは、臨床工学技士の皆さん!

人工呼吸器の設定や患者さんの呼吸管理で、肺コンプライアンスという言葉をよく耳にしませんか?

この指標は、患者さんの呼吸機能を評価する上で超重要!

でも、胸腔コンプライアンスとの違いや、正常値、加齢の影響、疾患による変化など、

意外と知らないことも多いですよね。

この記事では、肺コンプライアンスの基礎から臨床での活用、圧量曲線、改善方法までをわかりやすく解説します!

- 肺コンプライアンスについて

- 動的と静的について

- 肺コンプライアンスに影響を与える疾患

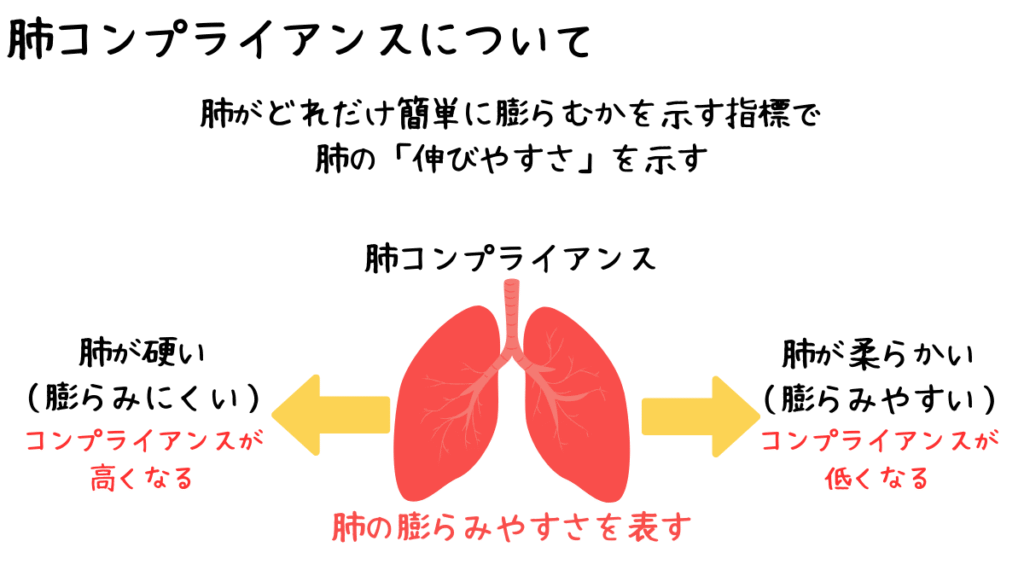

肺コンプライアンスとは?

肺コンプライアンス(lung compliance)は、肺がどれだけ簡単に膨らむかを示す指標で、

肺の「伸びやすさ」を表します。

具体的には、肺に一定の圧力をかけたときにどれだけ膨張するかを示し、単位はmL/cmH₂Oで表されます。

例えば、正常な成人の肺コンプライアンスは40~50mL/cmH₂O程度で、

圧力1cmH₂Oあたり40~50mLの空気が肺に入ることを意味します。

この値は、人工呼吸器の設定や呼吸管理において、患者の肺の状態を把握する重要な手がかりになります。

一方、胸腔コンプライアンスは、胸壁や横隔膜を含む胸郭全体の伸びやすさを指します。

肺コンプライアンスは肺自体の特性、胸腔コンプライアンスは肺を取り巻く構造の特性を反映するため、

両者は明確に区別されます。

例えば、胸腔コンプライアンスが低下する疾患(例:強直性脊椎炎)では、

肺自体は正常でも胸郭の動きが制限され、呼吸が困難になることがあります。

臨床工学技士としては、人工呼吸器管理の際に肺コンプライアンスと胸腔コンプライアンスを総合的に評価することで、患者の呼吸状態を正確に把握できます。

例えば、肺コンプライアンスが低下している場合、

人工呼吸器の圧設定を調整して肺に負担をかけない設定が必要です。

- 加齢

肺の弾性線維が減少し、肺コンプライアンスは増加(肺が柔らかくなりすぎる)する一方、

胸腔コンプライアンスは胸郭の硬化により低下することがあります - 貧血

ヘモグロビン濃度が低下すると、酸素運搬能力が減り、肺組織への酸素供給が不足

肺胞の機能が低下し、肺コンプライアンスが間接的に低下する可能性がある - 低酸素血症

血中酸素濃度が低いと、肺胞や肺組織が低酸素状態になり、炎症や浮腫が誘発される

これにより肺が硬くなり、コンプライアンスが低下

このバランスを理解することは、老年患者の呼吸管理で特に重要です。

- 肺コンプライアンスは肺の「伸びやすさ」を示し、正常値は40~50mL/cmH₂O

- 胸腔コンプライアンスは胸郭の動きを反映し、肺コンプライアンスと区別が必要

- 加齢は肺コンプライアンスの増加と胸腔コンプライアンスの低下を引き起こす

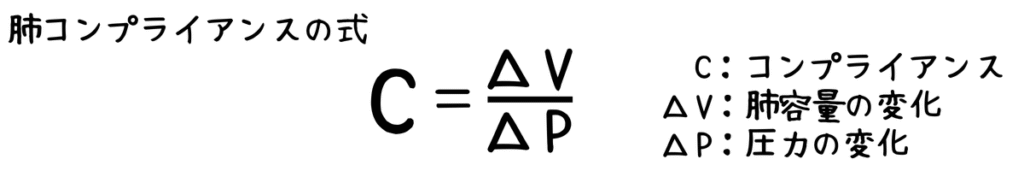

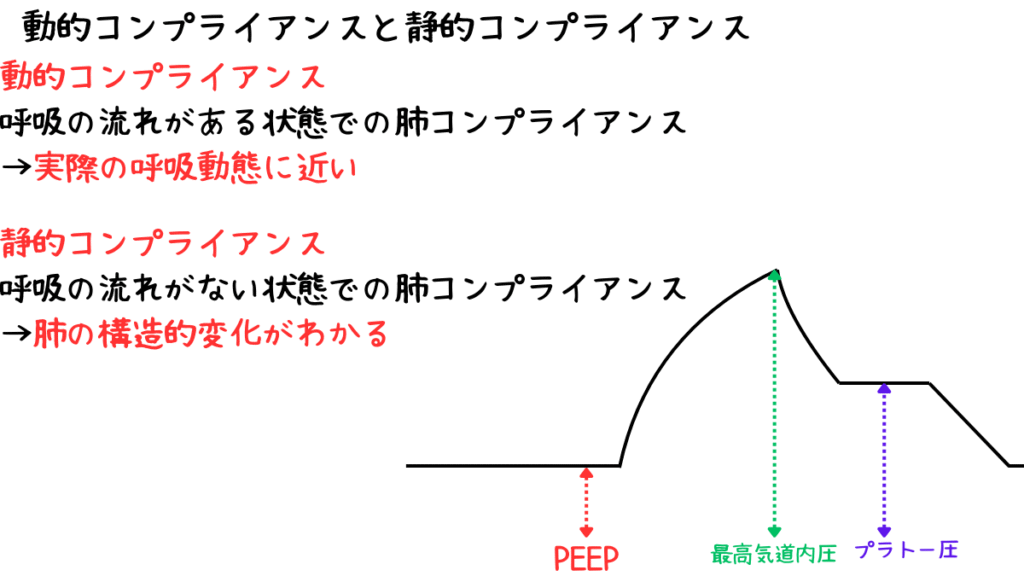

動的コンプライアンスと静的コンプライアンス

肺コンプライアンスは、測定方法によって

「動的コンプライアンス(dynamic compliance)」と「静的コンプライアンス(static compliance)」

に分けられます。

この違いを理解することは、人工呼吸器の設定や患者管理で非常に重要です。以下に詳しく解説します。

動的コンプライアンス

動的コンプライアンスは、呼吸の流れがある状態(吸気中や呼気中)に測定されるコンプライアンスで、

気道抵抗の影響を受けます。

動的コンプライアンスは、気道抵抗(例:気管支狭窄や粘液分泌)や人工呼吸器のチューブ抵抗が反映されるため、実際の呼吸動態に近い値を表す。

動的コンプライアンスが低下する場合、気道抵抗の上昇(例:COPD、喘息)や肺の硬さ(ARDS)が疑われます。

人工呼吸器のモニターでリアルタイムに確認でき、換気設定の即時調整に役立ちます。

喘息患者で気道抵抗が増加すると、ピーク圧が上昇し、動的コンプライアンスが低下。

気管支拡張薬で抵抗が改善すると、Cdynが上昇する。

静的コンプライアンス

静的コンプライアンスは、呼吸の流れがない状態(吸気終末の一時停止時)に測定されるコンプライアンスで、

気道抵抗の影響を排除します。

静的コンプライアンスは、肺自体の弾性(純粋なコンプライアンス)を反映し、

気道抵抗やチューブの影響を受けないです。

静的コンプライアンスは、

肺の構造的変化(例:ARDSの肺硬化、肺気腫の弾性低下)を評価するのに適しています。Cstが低下する場合、肺自体の硬さが問題であることが明確です。

ARDS患者では、静的コンプライアンスが20~30 mL/cmH₂Oまで低下し、肺保護換気が必要

動的・静的コンプライアンスの比較と活用

動的・静的コンプライアンスの比較と活用については以下の通りです。

- 違いのポイント

動的コンプライアンスは気道抵抗を含む全体の呼吸動態を反映し、

静的コンプライアンスは肺自体の特性に焦点を当てる

CdynとCstの差が大きい場合、気道抵抗の問題(例:気管支狭窄)が疑われる - 臨床での活用

人工呼吸器管理では、CdynとCstを両方確認し、問題の原因を特定

例:Cdynが低くCstが正常なら気道抵抗が問題、両方低いなら肺の硬さが問題 - 加齢の影響

加齢により肺の弾性線維が減少し、静的コンプライアンスは増加する傾向。

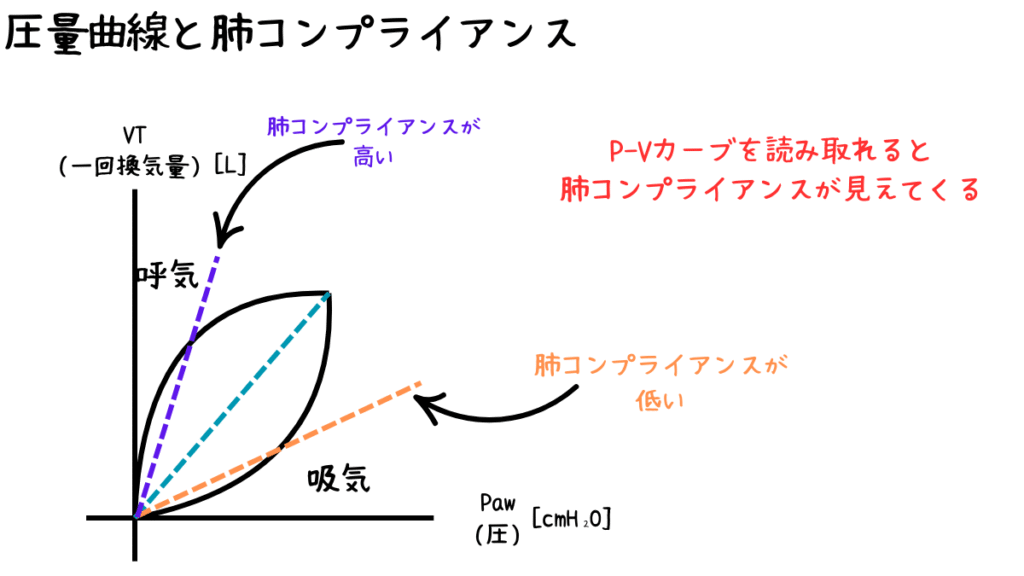

ただし、気道抵抗が増える場合(例:COPD)、動的コンプライアンスは低下する - 圧量曲線との関連

静的コンプライアンスはP-Vカーブの傾き(直線部分)で評価でき、

動的コンプライアンスはピーク圧の変化で間接的に把握

- 動的コンプライアンスの改善

気道抵抗を下げるため、気管支拡張薬や粘液吸引を行う

人工呼吸器では、適切なフロー設定やチューブの清潔さを確保 - 静的コンプライアンスの改善

肺の硬さを軽減するため、PEEPを調整して肺胞の虚脱を防ぐ(例:ARDS)

腹臥位療法も静的コンプライアンスの改善に有効

- 動的コンプライアンスは気道抵抗を含み、リアルタイムの呼吸動態を反映

- 静的コンプライアンスは肺自体の弾性を評価し、気道抵抗の影響を排除

- CdynとCstatの差を活用し、気道抵抗や肺の硬さの問題を特定

肺コンプライアンスの上昇と低下による疾患

肺コンプライアンスの異常は、さまざまな疾患と密接に関連しています。

コンプライアンスが上昇(肺が柔らかすぎる)または低下(肺が硬い)場合、

患者の呼吸状態や人工呼吸器の管理に大きな影響を与えます。

以下に、代表的な疾患とその特徴を解説します。

- 肺コンプライアンスの上昇(高コンプライアンス)

疾患例: 肺気腫(COPDの一種)

肺気腫では、肺の弾性線維が破壊され、肺が過度に柔らかくなる(コンプライアンス上昇)

これにより、肺は膨らみやすいが、呼気時に空気を十分に吐き出せず、残気量が増加します

人工呼吸器を使用する場合、低い圧力で十分な換気が可能だが、呼気時間を長く設定する必要がある

臨床工学技士は、圧量曲線をチェックし、過膨張を防ぐ設定を心がける

例: 圧量曲線では、肺気腫患者は低い圧力で大きな容量変化を示す(曲線が右にシフト) - 肺コンプライアンスの低下(低コンプライアンス)

疾患例: 急性呼吸窮迫症候群(ARDS)、肺線維症、肺炎

これらの疾患では、肺組織が硬くなり、膨張しにくくなる(コンプライアンス低下)

高い圧力をかけても肺容量が十分に増えないため、呼吸仕事量が増加する

人工呼吸器では、高圧設定が必要になるが、肺損傷(barotrauma)を防ぐため、

低 tidal volume(6~8 mL/kg)での換気(lung-protective ventilation)が推奨される

例: 圧量曲線では、ARDS患者は高い圧力でも容量変化が小さく、曲線が左にシフトする

肺コンプライアンスは、人工呼吸器のモニター画面でリアルタイムに確認可能です。

圧量曲線(P-Vカーブ)は、圧力(横軸)と容量(縦軸)をプロットしたグラフで、

コンプライアンスの状態を視覚的に評価できます。

正常なP-Vカーブは直線的ですが、肺気腫では曲線が左に、ARDSでは右に偏ります。

臨床工学技士は、P-Vカーブを活用して最適な換気設定を提案できます。

若年者と比べ、老年患者では肺の弾性変化や胸郭の硬化がコンプライアンスに影響を与え、

疾患の評価を複雑にします。

- 肺気腫ではコンプライアンスが上昇し、呼気障害が問題となる

- ARDSや肺線維症ではコンプライアンスが低下し、高圧換気が必要

- 圧量曲線はコンプライアンス評価に有用で、疾患に応じた形状変化を把握

肺コンプライアンスを改善する方法

肺コンプライアンスの異常は患者の予後やQOLに大きな影響を与えるため、

改善策を知ることは臨床工学技士にとって重要です。

以下に、臨床現場で実践可能な改善方法を紹介します。

- 人工呼吸器の最適化

- 低コンプライアンス(ARDSなど)

低 tidal volume(6~8 mL/kg)で換気し、PEEP(陽圧呼気終末圧)を調整して肺の再拡張を促すPEEPは肺胞の虚脱を防ぎ、コンプライアンスを改善する効果がある - 高コンプライアンス(肺気腫)

呼気時間を延長(例:I:E比を1:3~1:4)し、過膨張を防ぐ

自動PEEP(air trapping)を避けるため、呼吸器の設定を慎重に調整

- 低コンプライアンス(ARDSなど)

- 体位管理

- 腹臥位療法(prone positioning)は、ARDS患者の肺コンプライアンスを改善する有効な方法

重力による肺胞の再拡張を促し、酸素化を向上させる - 体位変更は胸腔コンプライアンスにも影響を与えるため、胸郭の動きを制限しないポジション

(例:半座位)を活用

- 腹臥位療法(prone positioning)は、ARDS患者の肺コンプライアンスを改善する有効な方法

- 薬物療法とリハビリテーション

- 肺気腫では、気管支拡張薬(例:β2刺激薬)や吸入ステロイドで気道抵抗を減らし、

間接的にコンプライアンスを改善 - 呼吸リハビリテーション(例:呼吸筋トレーニング、胸郭ストレッチ)は、

胸腔コンプライアンスの改善に寄与。特に加齢による胸郭硬化を緩和する効果がある

- 肺気腫では、気管支拡張薬(例:β2刺激薬)や吸入ステロイドで気道抵抗を減らし、

- 基礎疾患の管理

- 貧血や低酸素血症は肺コンプライアンスに間接的に影響するため、

酸素療法や輸血で全身状態を改善 - 感染症(肺炎など)が原因の場合、抗生剤や抗炎症薬で肺組織の炎症を抑え、

コンプライアンスの回復を促す

- 貧血や低酸素血症は肺コンプライアンスに間接的に影響するため、

臨床工学技士は、医師や看護師と連携し、これらの方法を患者に合わせて提案・実践します。

特に、人工呼吸器の設定では、正常値を参考にしつつ、患者個々の状態に応じた調整が求められます。

- 人工呼吸器の設定(低TV、適切なPEEP)はコンプライアンス改善に有効

- 腹臥位療法や呼吸リハビリは肺・胸腔コンプライアンスの改善に寄与

- 基礎疾患(貧血、感染症)の管理がコンプライアンス回復の鍵

まとめ

肺コンプライアンスは、臨床工学技士が呼吸管理でマスターすべき指標です。

胸腔コンプライアンスとの違いを理解し、正常値(40~50 mL/cmH₂O)を基準に、

疾患ごとの変化(肺気腫で上昇、ARDSで低下)を把握しましょう。

動的コンプライアンスと静的コンプライアンスは、気道抵抗と肺の弾性を分けて評価する鍵であり、

圧量曲線を活用して正確な診断と換気設定を行います。

加齢による影響や改善する方法(PEEP調整、腹臥位療法、気道管理)を組み合わせ、

患者の呼吸を最適化してください。

この記事を参考に、動的・静的コンプライアンスを現場で活かして、スキルアップを目指しましょう!

一緒に頑張りましょう!