近年、閉塞性動脈硬化症(ASO)、特に重症化下肢虚血(CLTI)の治療において、

吸着式血液浄化器「レオカーナ」が注目を集めています。

特に、若手臨床工学技士にとって、レオカーナは透析業務の延長線上で新たなスキルを磨くチャンスです。

しかし、「レオカーナって何?」「どうやって使うの?」と疑問を持つ方も多いはず。

この記事では、レオカーナの基礎知識から現場での活用術、注意点までを徹底解説します。

実務で即活かせるノウハウを、臨床工学技士の視点で分かりやすくお届けします。

- レオカーナについて

- レオカーナの注意点

- ブラジキニンの副作用について

レオカーナとは?基本を押さえる

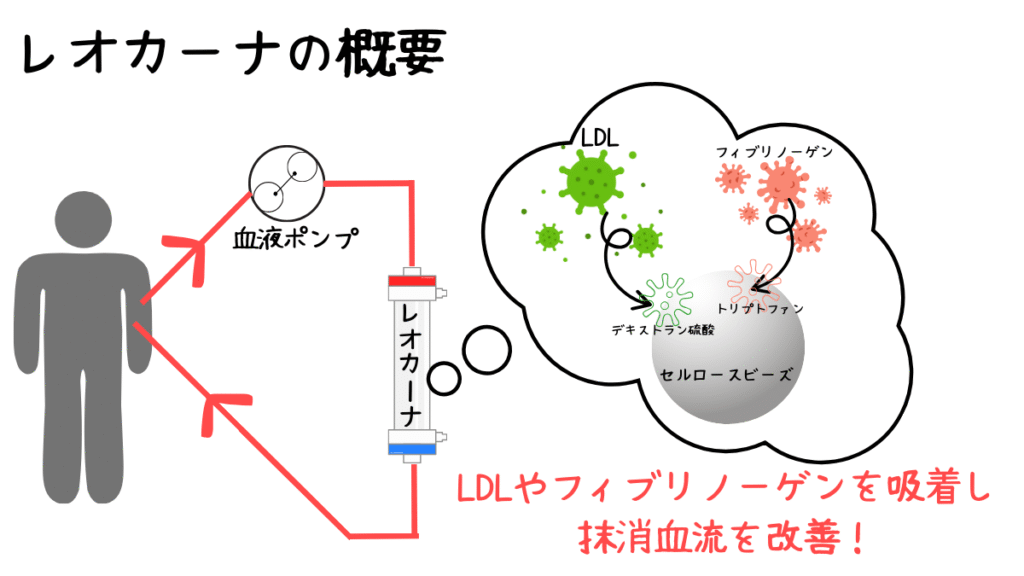

レオカーナは、株式会社カネカメディックスが開発した吸着式血液浄化器で、

2020年8月に販売承認、2021年3月より保険適用が開始されました。

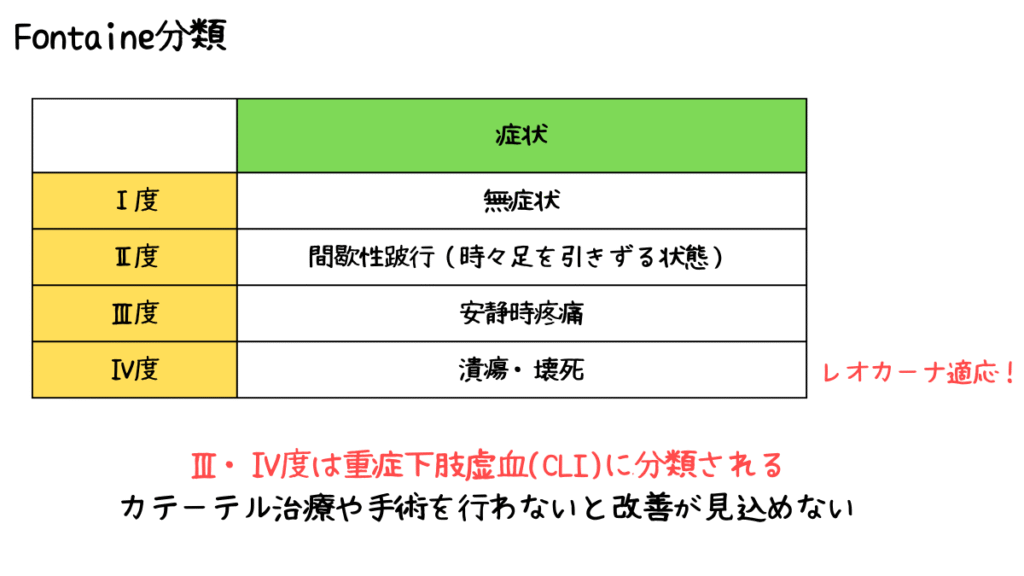

主に血行再建術が不適応な閉塞性動脈硬化症(Fontaine分類Ⅳ度)の患者の難治性潰瘍治療に使用されます。

陰性荷電を持つ血液中のデキストラン硫酸とトリプトファンをセルロースビーズ表面で固定し、LDLコレステロール(LDL-C)とフィブリノーゲンを吸選択的に除去します。

この結果、血液粘性を下げ、末梢血流を改善します。

治療のポイントとは以下の3種類があります。

- 治療時間

1回約2時間、3ヶ月で最大24回(保険適用範囲) - 適用患者

血行再建術(カテーテル治療やバイパス術)が不適応で、潰瘍を伴うASO患者 - メリット

血漿分離が不要な直接血液吸着療法で、透析コンソールがあれば実施可能

Fontaine分類

Fontaine分類はレオカーナの保険適応選定の際にも重要な指標で、下肢虚血重症度を評価する際に使用されます。

この分類でⅢ~Ⅳ型の場合は重症化下肢虚血(CLI)と分類されます。

なお、レオカーナの適応はⅣ型です。

- レオカーナは閉塞性動脈硬化症の潰瘍治療に用いられる吸着型血液浄化器

- 浄化器内のセルロースビーズで原因物質を取り除く

- レオカーナの適応はFontaine分類Ⅳ型

レオカーナの治療原理

レオカーナは、血液吸着療法(hemoadsorption;HA)の一種で、以下の手順で機能します。

- 患者の血液を体外に取り出し、吸着カラム(レオカーナ)に通す

- カラム内のセルロースビーズがLDL-Cとフィブリノーゲンを選択的に吸着

- 浄化された血液を体内に戻し、血液流動性を改善

この手順により、末梢動脈の血流が向上し、難治性潰瘍の治癒を促進します。

治験では、24週後の創傷治癒率が45.9%と、従来の薬物療法や創傷管理、低侵襲治療といった補助療法より

優れた結果が報告されています。

レオカーナの治療は透析治療と同じく、スケジュール管理が行われており、以下のような条件下で

治療を行うことが多いです。

- 1クール24回(12週間)

- 治療時間

1回2時間 - 治療頻度

週2回 中1日以上開ける - 血液流速

QB200ml/minが上限 - その他条件

使用する抗凝固薬はヘパリン

潰瘍の治癒確認後は1クール終了前であっても終了

- レオカーナはHAの一種

- レオカーナ実施24週後の創傷治癒率が45.9%

- 1日2時間、週2回の計24回(12週間)で1クール

臨床工学技士の役割

臨床工学技士としては通常のHDと同じように以下のような役割があります。

- 装置の準備と管理

レオカーナや血液回路のプライミング、接続 - 治療中のモニタリング

血圧変動(特に開始後30分の低下)や圧力差(入口/出口圧150mmHg以内)を監視 - 抗凝固剤の管理

非分画ヘパリン(推奨8000単位以上)を用いた投与スケジュール

(プライミング2000単位、初回3000単位、持続1500単位/h) - 患者観察

副作用(貧血、発熱、シャント閉塞など)や感染リスクのチェック

レオカーナ治療はアフェレシス療法の1種であるため、治療を行うと聞くと身構えてしまう部分も

あると思いますが、必要な物品は、透析室で一般的なものが多く、準備は比較的容易です。

レオカーナの注意点

レオカーナにはいくつか注意点があり、治療の安全性を確保することも臨床工学技士の役割の1つです。

注意点に関しては主に2種類あります。

- 血圧低下

- ナファモスタット非推奨

血圧低下に関する注意点

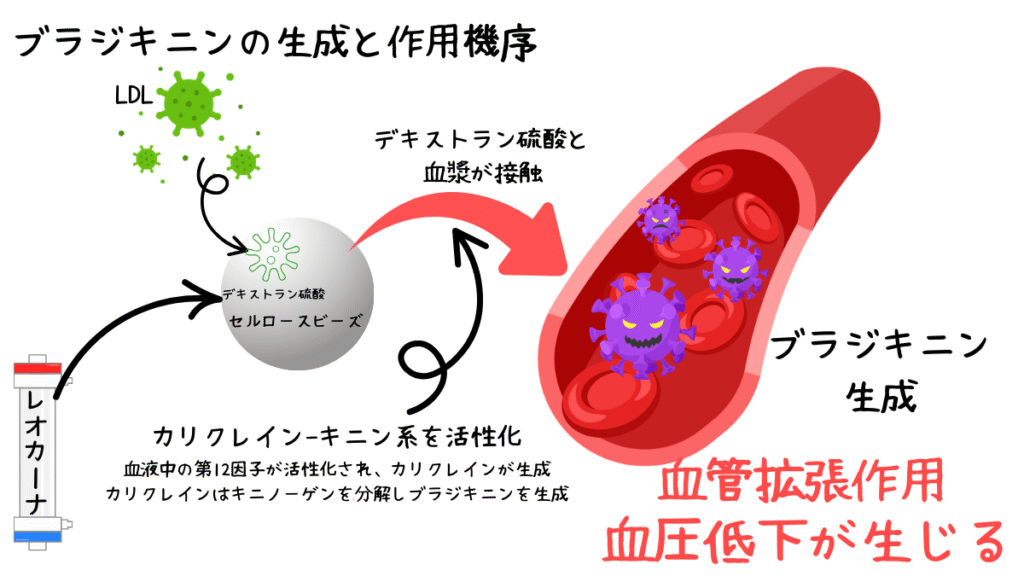

レオカーナ治療では、血漿ががカラム(デキストラン硫酸)との接触でブラジキニン(血管拡張作用を持つペプチド)生成され、血圧低下を引き起こします。

これはブラジキニンのブラジキニンは、血管内皮のB2レセプターに結合し、一酸化窒素(NO)や

プロスタグランジンを放出させ、血管拡張を誘導するという作用が原因です。

- カリクレイン-キニン系の活性化

レオカーナの吸着カラムは、デキストラン硫酸を使用

これが血液と接触すると、負に帯電した表面がカリクレイン-キニン系を刺激

血液中の第XII因子が活性化され、カリクレインが生成

カリクレインはキニノーゲンを分解し、ブラジキニンを産生 - デキストラン硫酸の影響

デキストラン硫酸は、LDL-Cとフィブリノーゲンを吸着する一方で、血液凝固系や補体系も部分的に活性化

この副次的作用がブラジキニン生成を促進

特に治療開始後30分間はブラジキニン濃度が上昇し、低血圧リスクが高まります。

これは、体外循環による循環血漿量の一時的減少や、

患者の基礎疾患(例:糖尿病、心疾患)も血圧変動を増幅しています。

- 時間的特徴

ブラジキニンは体内でアンジオテンシン変換酵素(ACE)により速やかに分解されるが、

分解が追いつかない場合、血圧低下が顕著になる

ブラジキニン生成は、血液がカラムに接触する治療開始直後から始まり、開始後30分以内にピークに達する

その後、生成速度は低下し、血圧への影響も徐々に軽減

この頻度と影響については以下の通りです。

- 血圧低下はレオカーナ治療の主要な副作用で、開始30分以内に顕著

特に糖尿病合併患者や透析併用患者で不安定になりやすい - 重症例ではショックに至る可能性があり、厳密なモニタリングが必須

なお、ブラジキニンは通常、キニナーゼⅡ酵素によって分解、不活性化されますが

ACE阻害薬を服用している場合、キニナーゼⅡの作用が抑制されるため、ブラジキニンの血中濃度上昇に伴い

異常な血管拡張による急激な血圧低下を引き起こす危険性があります。

- レオカーナ実施時はブラジキニンの生成の作用で血圧低下が起きる

- レオカーナはACE阻害薬服用が禁忌

ナファモスタットの使用実績

レオカーナ治療におけるナファモスタットの禁忌は、公式には明記されていませんが、

慎重な使用が求められています。

メーカーは非分画ヘパリン(8000単位以上)を標準抗凝固剤として推奨していますが、

低分子ヘパリンやナファモスタットの使用実績も存在しています。

ナファモスタットはブラジキニン生成を抑制し、血圧低下を軽減する可能性があります。

症例報告では、ナファモスタットとヘパリンを併用し、血圧低下を回避した例もあります。

ちなみに、ブラジキニンは血管拡張を引き起こすため、ASOに対して治療効果があると誤解されがちですが、

あくまで一時的なもので、持続的な血流改善や潰瘍治癒にはLDL-Cとフィブリノーゲンの除去が不可欠です。

- レオカーナ使用時はナファモスタット非推奨

- ブラジキニン抑制作用があるためレオカーナ使用時の血圧低下抑制効果が発揮される可能性がある

保険点数について

レオカーナの保険適用は、2021年3月1日より開始され、以下の詳細が適用されます。

保険点数は診療報酬と償還価格に分けて解説します。

- 診療報酬

レオカーナを用いたLDL吸着療法の診療報酬は1,680点

治療は1回約2時間で、3ヶ月間で最大24回まで保険適用

週2~3回の頻度で実施されることが一般的 - 償還価格

レオカーナの特定保険医療材料の償還価格は91,600円(カラム1本あたり) - 保険適用の条件

対象は「血行再建術不適応なFontaineⅣ度ASO患者(潰瘍を伴う)」に限定

高額な治療ゆえ、適応条件は厳格で、適切な患者選定が求められる

透析患者では単独使用が前提(透析と直列接続は保険適用外)

透析後にレオカーナを実施するか、別日にスケジュールを組む必要がある

まとめ

レオカーナは、治療困難なASOに対して有効な治療法です。

治療効果が4~5割しかないのは効果が薄いので派と思われがちですが、レオカーナが適応されるような患者さんは

多くの場合は下肢切断も検討されるような方ばかりです。

レオカーナの基礎知識を押さえ、準備と手技を丁寧に実行し、チーム医療での役割を果たすことで、

患者のQOL向上に貢献できます。

なお、レオカーナ以外にもアフェレシス療法は様々あるため、興味がある方はこちらの記事も参考にしてください。

一緒に頑張りましょう!