臨床工学技士として、血液凝固検査の「ACT」と「APTT」は日常業務で欠かせない知識ですよね。

これらの検査は、患者さんの血液凝固状態を把握し、適切な治療をサポートするために重要な役割を果たします。

この値はCHDFやECMOなどの管理を行う上で必要不可欠な数値となっています。

でも、「ACTとAPTTって何が違うの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ACTとAPTTの基礎知識から違い、使い分けのポイントまでをわかりやすく解説します!

- ACTについて

- APTTについて

- ACTとAPTTの違い

ACTについて

ACT(活性化凝固時間、Activated Clotting Time)は、血液が凝固するまでの時間です。

特に、ECMOやCHDFといった体外循環を使用する場面で、ヘパリンやナファモスタットの効果を

モニタリングするために広く使われます。

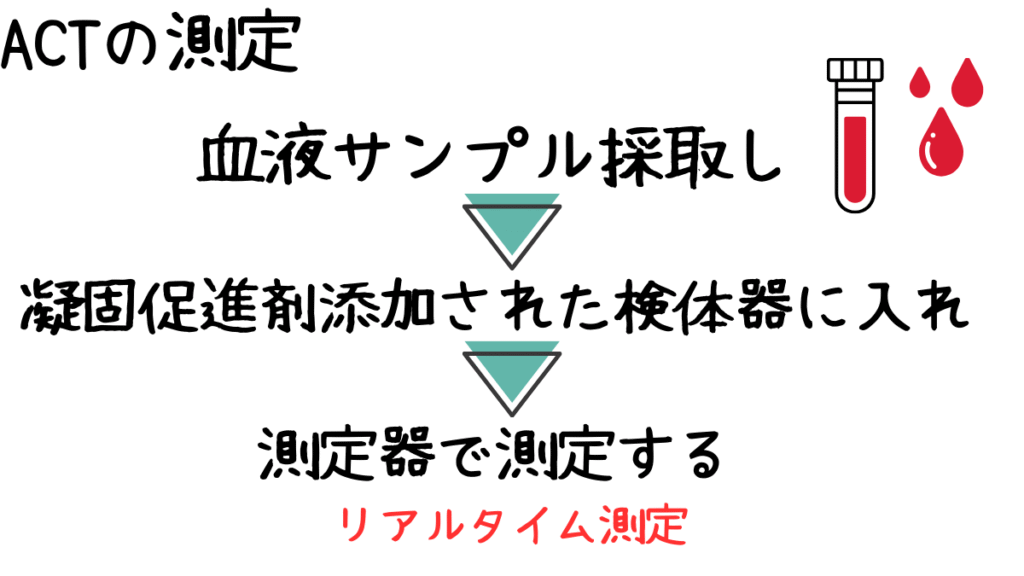

ACTは全血を用いて測定され、迅速に結果を得られる点が特徴です。

検査時間は通常1~3分程度で、リアルタイムでの凝固能評価が可能です。

ACTの測定原理は、血液に凝固促進剤(例:カオリンやセライト)を加えて凝固時間を計測するもの。

正常値は通常70~120秒程度ですが、ヘパリン投与中では150~600秒以上になることもあります。

ECMOやCHDFを管理する上では180~220秒が正常値となっています。

臨床工学技士としては、ACTの結果をもとにヘパリン投与量を調整したり、体外循環装置の安全性を確保したりする役割が求められます。

また、ACTは簡便で即時性が高い一方、温度や血小板数、凝固因子の影響を受けやすいため、

正確な測定には注意が必要です。

ACTがうまく延長しない場合は以下のことが考えられます。

- 凝固因子の過剰活性

凝固因子(特に内因系や共通経路の因子、例:VIII因子、V因子)の活性が異常に高い場合、

血液が早く凝固し、ACTが短縮

例: 炎症反応や急性期反応(例:感染症、外傷、手術後)で凝固因子が一時的に増加することがある - 血小板の異常活性化

血小板数が過剰または血小板の機能が亢進している場合、凝固プロセスが促進され、ACTが短縮

骨髄増殖性疾患(例:本態性血栓症)や一過性の血小板活性化(例:ストレス、炎症) - ヘパリン効果の不足

ACTはヘパリンの効果をモニタリングするために用いられますが、ヘパリン投与量が不足していたり、

ヘパリン抵抗性がある場合、ACTが短縮

体外循環中にヘパリン投与量が不十分な場合や、患者の抗トロンビンIII欠乏によるヘパリン効果の低下 - 患者の生理的状態

高体温、脱水、高ヘマトクリット値など、患者の生理的状態が凝固を促進する場合、ACTが短縮

脱水による血液濃縮や、発熱による凝固因子の活性化

- ACTは体外循環時のヘパリン効果モニタリングに特化

- 全血を用い、迅速な結果(1~3分)が得られる

- 温度や血小板数などの外的要因に影響されやすい

- 正常値は180~220秒

APTTについて

APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間、Activated Partial Thromboplastin Time)は、

内因系および共通凝固経路の機能を評価する検査です。

主に、ヘパリン療法のモニタリングや凝固因子欠乏症(例:血友病)の診断に使用されます。

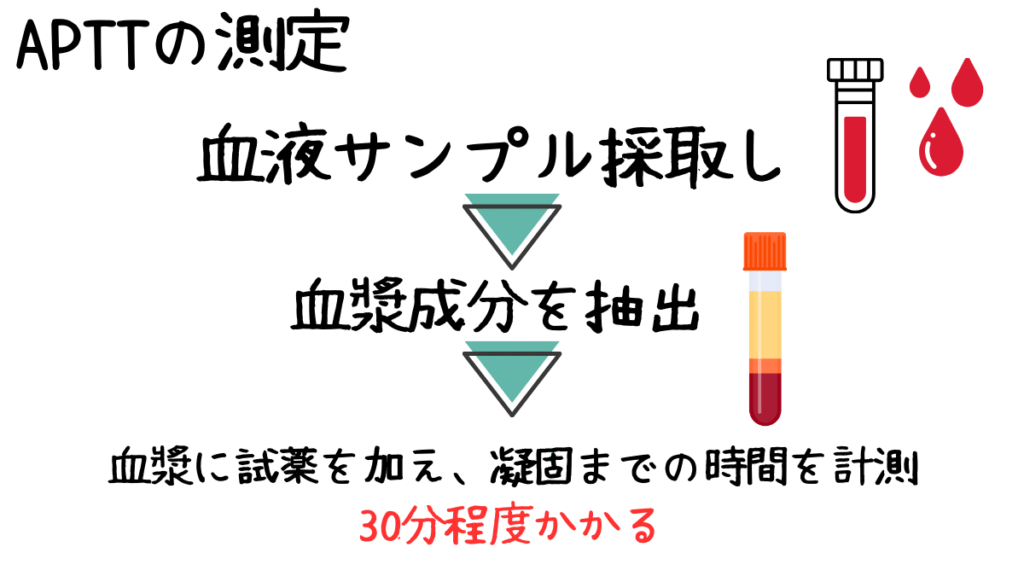

APTTは血漿を用いて測定され、検査室での精密な分析が特徴です。

APTTの測定では、血漿に試薬(部分トロンボプラスチンや活性化剤)を加え、凝固までの時間を計測します。

正常値は通常25~35秒程度で、ヘパリン投与中では1.5~2.5倍に延長するのが治療目標とされることが多いです。

臨床工学技士としては、APTTの結果を基に、ヘパリン投与の適切性や患者の凝固状態を評価する役割があります。 APTTは、ACTに比べて感度が高く、凝固因子の異常を詳細に検出できますが、

測定に時間がかかる(通常30分~1時間)ため、緊急時のリアルタイムモニタリングには向きません。

また、ループスアンチコアグラントなどの影響を受けやすい点も注意が必要です。

- APTTは内因系凝固経路の評価に使用

- 血漿を用いた精密検査で、ヘパリン療法や凝固因子欠乏症の診断に有用

- 測定に時間がかかり、緊急時の即時性は低い

ACTとAPTTの違い

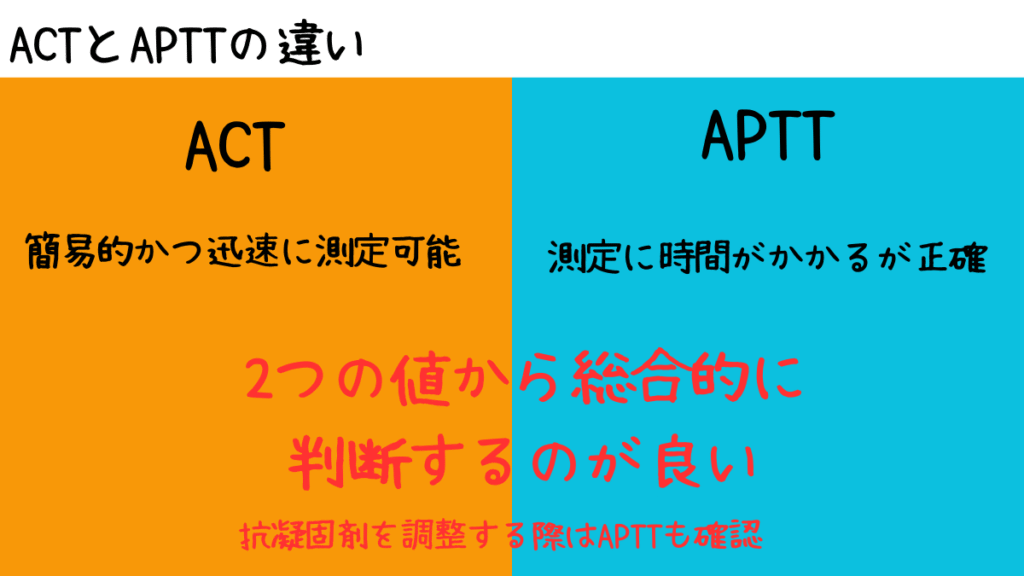

ACTとAPTTは、どちらも血液凝固能を評価する検査ですが、目的や測定方法、適用場面が大きく異なります。

以下に、主要な違いを整理します。

- 測定対象

ACT:全血を使用し、血液全体の凝固時間を測定

APTT:血漿を使用し、内因系および共通凝固経路の機能を評価 - 検査時間

ACT:1~3分で結果が得られ、リアルタイムモニタリングに適している

APTT:30分~1時間かかり、検査室での精密分析が必要 - 主な用途

ACT:体外循環(人工心肺、透析、ECMOなど)時のヘパリン効果モニタリング

APTT:ヘパリン療法の長期モニタリングや凝固因子欠乏症の診断 - 感度と影響要因

ACT:簡便だが、温度、血小板数、希釈効果などに影響されやすい

APTT:凝固因子の異常を高感度に検出するが、ループスアンチコアグラントなどに影響される

臨床工学技士として、これらの違いを理解することで、患者の状態や治療目的に応じた適切な検査を選択できます。

基本的には簡易的に測定可能なACTで管理しつつ、APTTの過延長がないことを確認する必要があります。

- ACTは全血、APTTは血漿を使用

- ACTは迅速、APTTは高感度

- 用途はACTが体外循環、APTTが長期モニタリングや診断

ACTとAPTTの使い分け

ACTとAPTTの使い分けは、臨床現場での目的や緊急性に応じて行われます。

以下に、具体的な使い分けのポイントを解説します。

- 緊急性の高い場面(ACT優先)

体外循環を使用する手術や透析では、ヘパリンの効果をリアルタイムでモニタリングする必要があります。

この場合、ACTの迅速性が役立ちます。

例えば、心臓手術中にACTを測定し、ヘパリン投与量を調整することで、血液凝固や血栓形成を防ぎます。 - 精密な診断や長期モニタリング(APTT優先)

ヘパリン療法の効果を長期間評価する場合や、血友病などの凝固因子異常を疑う場合には、

APTTが適しています。

APTTは内因系凝固経路の詳細な評価が可能で、凝固因子の欠乏や異常を特定するのに有用です。 - 患者状態に応じた選択

患者の状態(例:低体温、血小板減少症、肝機能異常)によって、

ACTやAPTTの結果が影響を受けることがあります。 - 併用による総合評価

一部の複雑な症例では、ACTとAPTTを併用することで、より正確な凝固状態の評価が可能です。

ECMO中の患者でACTを頻回に測定しつつ、APTTで長期的なヘパリン効果を確認するケースがあります。

臨床工学技士としては、医師や看護師と連携しながら、これらの検査を適切に活用し、

患者の安全と治療効果を最大化することが重要です。

- 緊急性が高い体外循環ではACT、精密診断や長期モニタリングではAPTT

- 患者の状態(低体温、血小板数など)を考慮した検査選択が重要

- 複雑な症例ではACTとAPTTの併用も有効

まとめ

ACTとAPTTは、血液凝固能を評価する重要な検査ですが、それぞれの特性を理解することで、

臨床現場での適切な活用が可能です。

ACTは迅速性に優れ、体外循環時のヘパリン管理に最適。

一方、APTTは高感度で、凝固因子異常の診断や長期モニタリングに適しています。

臨床工学技士として、これらの違いをしっかり把握し、患者の状態や治療目的に応じて使い分けることが、

質の高い医療提供につながります。

この記事を参考に、ACTとAPTTの知識を深め、スキルアップを目指してください!

一緒に頑張りましょう!