こんにちは!臨床工学技士の皆さん、日々の業務お疲れさまです。

今回は、抗不整脈薬について、基礎から臨床応用まで幅広く解説していきます。

不整脈治療において抗不整脈薬は重要な治療選択肢の一つですが、私たち臨床工学技士にとっては、

これらの薬剤がペースメーカーやICD(植込み型除細動器)の機能に与える影響を理解することが

極めて重要です。

特に、薬剤による閾値上昇はデバイス機能に直接影響するため、適切な知識と対応が求められます。

この記事では、Vaughan Williams分類に基づく抗不整脈薬の分類から、各群の作用機序、

臨床現場で遭遇する問題点まで、実務に役立つ情報を分かりやすくお伝えします。

ぜひ最後までお読みください。

- 心筋の活動電位について

- 抗不整脈の分類について

- ペーシング閾値との関係について

抗不整脈薬の基本理解と分類体系

抗不整脈薬は、心筋細胞の活動電位に作用することで不整脈を制御します。

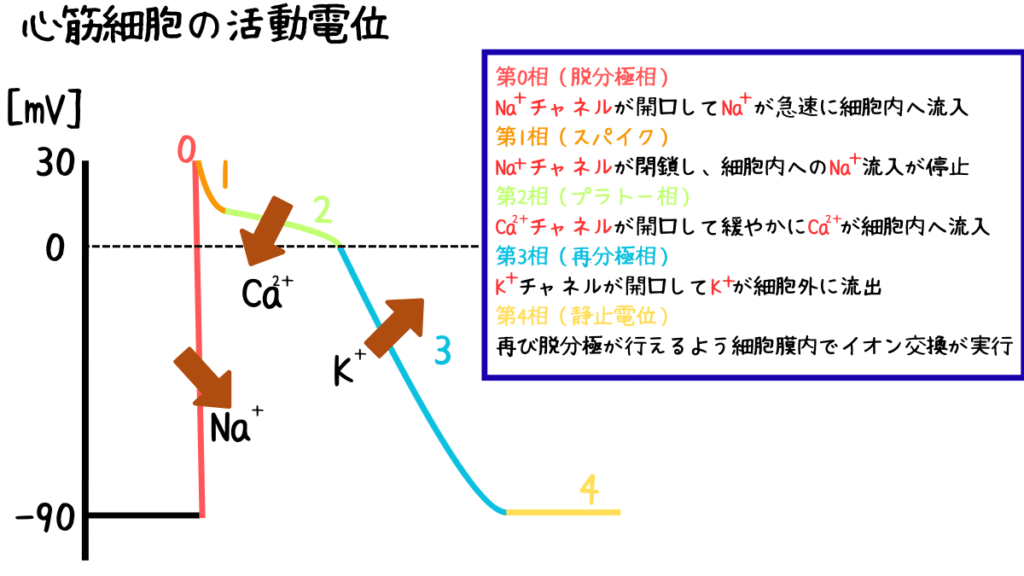

心筋細胞(ヒス束・プルキンエ線維・心房筋・心室筋)の活動電位は、

Na+依存性で第0~4相の5相に分かれます。

各相の詳細は以下の通りです。

- 第0相(脱分極相)

Na⁺チャネルが開口してNa⁺が急速に細胞内へ流入 - 第1相(スパイク)

Na⁺チャネルが閉鎖し、細胞内へのNa⁺流入が停止 - 第2相(プラトー相)

Ca²⁺チャネルが開口して緩やかにCa²⁺が細胞内へ流入 - 第3相(再分極相)

K⁺チャネルが開口してK⁺が細胞外に流出 - 第4相(静止電位)

再び脱分極が行えるよう細胞膜内でイオン交換が実行

Vaughan Williams分類の重要性

1970年代にVaughan Williamsによって提唱された分類は、

現在でも抗不整脈薬の理解と使用において中心的な役割を果たしています。

この分類は薬剤の主要な作用機序に基づいており、臨床応用において非常に実用的です。

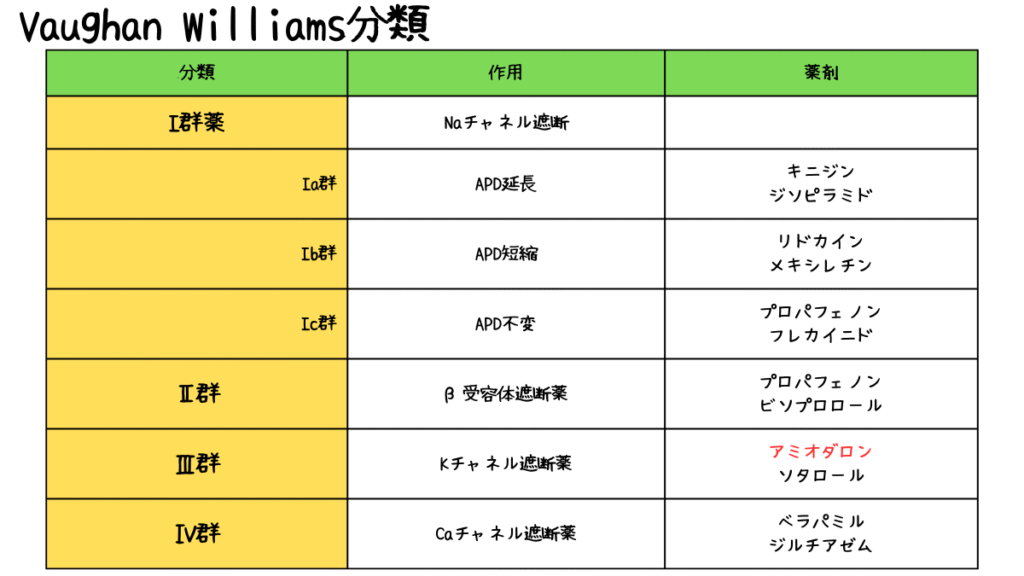

- Ⅰ群薬

Naチャネル遮断薬:興奮伝導速度を遅延し、リエントリ停止 - Ⅱ群薬

β受容体遮断薬:交感神経作用を抑制し、徐拍化 - Ⅲ群薬

Kチャネル遮断薬:再分極を遅延させることで不応期を延長 - Ⅳ群薬

Caチャネル遮断薬:Ca依存性組織の伝導速度を遅延させ、徐拍化

Ⅰ群薬剤(Naチャネル遮断薬)

Ⅰ群薬剤には主にⅠa群、Ⅰb群、Ⅰc群の3種類に分類することができます。

Ⅰa群薬剤

Ⅰa群薬剤は活動電位の持続時間を延長させる特徴(APD延長)を持ちます。

これらの薬剤は房室結節伝導抑制により上室性・心室性不整脈を抑制しますが、

抗コリン作用による副作用(口渇、排尿障害)に注意が必要です。

また、心収縮力抑制や催不整脈作用のリスクもあります。

- キニジン

- プロカインアミド(アミサリン®)

- ジソピラミド(リスモダン®)

Ⅰb群薬剤

Ⅰb群薬剤はNaチャネル抑制が弱く、活動電位の持続時間を短縮(APD短縮)させます。

房室結節伝導抑制が弱いため、原則として上室性・心室性不整脈には無効とされています。

- リドカイン(キシロカイン®)

- メキシレチン(メキシチール®)

- アプリンジン(アスペノン®)

Ⅰc群薬剤

Ⅰc群薬剤は臨床工学技士にとって特に重要な薬剤群です。

これらの薬剤はNaチャネル抑制が強く、活動電位の持続時間は不変(APD不変)です。

房室結節伝導抑制により上室性・心室性不整脈を抑制しますが、

ペーシング閾値上昇という重要な副作用があります。

- プロパフェノン(プロノン®)

- ピルシカイニド(サンリズム®)

- フレカイニド(タンボコール®)

- フレカイニドやプロパフェノンは閾値を2~3倍上昇させる可能性

- 虚血性心疾患例には死亡率を上昇させるため使用すべきでない(CAST研究結果)

- ペースメーカー患者では定期的な閾値測定が必須

Ⅱ群薬剤(β受容体遮断薬)

β受容体遮断薬は交感神経による過剰な心臓の興奮を抑制し、心拍数や心筋収縮力を抑える作用があります。

つまり、β受容体遮断薬は交感神経によるβ受容体の刺激を抑制し、心拍数を制御することで、心室への不適切な興奮伝達を抑制します。

副作用として房室ブロック、洞徐脈に注意が必要ですが、心不全症例に対する予後改善効果と突然死予防効果が確立されています。

カルベジロールは非選択的β遮断薬でα遮断作用も併せ持ち、突然死に対して50%ものリスク減少効果を有することが知られています。

- プロプラノロール

- ビソプロロール

- カルベジロール(アーチスト®)

Ⅲ群薬剤(K+チャネル遮断薬)

Ⅲ群薬剤はKチャネルを遮断することで心房・心室の再分極を遅延させ、

活動電位の持続時間(QT)を延長させます。

- アミオダロン(アンカロン®)

- ソタロール

特にアミオダロンは使用頻度の高いかつ効果のある薬剤としても知られており、以下に特徴を紹介します。

- アミオダロンの適応

生命の危機のある下記再発性不整脈で他の抗不整脈が無効、使用できない場合が適応- 心室細動、心室頻拍

- 心不全または肥大型心筋症に伴う心房細動

- アミオダロンの特殊な性質

- 心筋収縮の抑制がない

- 心筋梗塞後、心不全後の予後を改善

- 心房細動抑制効果が高い

- 投与初期は除細動閾値を低下させるが、慢性期は上昇させる

Ⅳ群薬剤(Ca2+チャネル遮断薬)

Ⅳ群薬剤はCaチャネルを抑制することで、Ca依存性組織(洞結節・房室結節)の伝導速度を遅延させ、

徐拍化を図ります。

これらの薬剤は発作性上室性頻拍の抑制に特に有効ですが、

副作用として房室ブロック、洞徐脈、洞停止に注意が必要です。

- ベラパミル(ワソラン®)

- ジルチアゼム(ヘルベッサー®)

- Vaughan Williams分類(Ⅰ~Ⅳ群)は臨床実践の基本

- 各群の主要作用機序と代表的薬剤の把握が重要

臨床工学技士が押さえるべき実践的ポイント

抗不整脈薬使用患者のペースメーカー管理では、以下の点に特に注意が必要です。

- 閾値監視の重要性

Ⅰc群薬剤(フレカイニド、プロパフェノン、ピルジカイニド)は閾値を著明に上昇させる

定期的な閾値測定と適切な出力調整が必須

薬剤変更時は特に注意深い観察が必要 - デバイス設定の最適化

抗不整脈薬投与開始後は閾値再評価を実施

安全マージンを考慮した出力設定

感度設定への影響も考慮

また、植込み型除細動器(ICD)やCRT使用患者では、以下の特別な配慮が必要です。

- 除細動閾値への影響

アミオダロンは投与初期に除細動閾値を低下させるが、慢性期には上昇

フレカイニドは除細動閾値を上昇させる可能性

定期的な除細動閾値テストの検討 - 不適切作動の予防

抗不整脈薬による心拍数変化がデバイス作動に与える影響

レート応答機能への配慮

モニタリング機能の活用

- Ⅰc群薬剤による閾値上昇への適切な対応

- アミオダロンの二相性の除細動閾値への影響

- 薬剤変更時の継続的なモニタリングの重要性

まとめ

抗不整脈薬は不整脈治療において重要な治療選択肢である一方で、私たち臨床工学技士にとっては植込み型デバイスの機能に大きな影響を与える薬剤群でもあります。

抗不整脈薬の知識は、単なる薬理学的理解にとどまらず、患者の安全と治療効果の

最適化に直結する実践的なスキルです。

不整脈治療における私たち臨床工学技士の役割は益々重要になっています。

専門性を活かし、チーム医療の一員として貢献していくことが期待されています。

一緒に頑張りましょう!