皆さんは透析中に必ず使用される抗凝固剤について知っていますか?

抗凝固剤はいろんな種類がありますが、その性質は異なるため、

治療をより有効的なものにするためには把握しておく必要があります。

医師の中には結構なんでもいいという人やどれがいいと思う?って聞いてくる人はいませんか?

そんな時に適している抗凝固剤を選択できれば信頼される臨床工学技士に一歩近づきます。

今回は抗凝固剤について紹介していきます。

- 抗凝固薬について

- 透析時の使い分けについて

抗凝固剤について

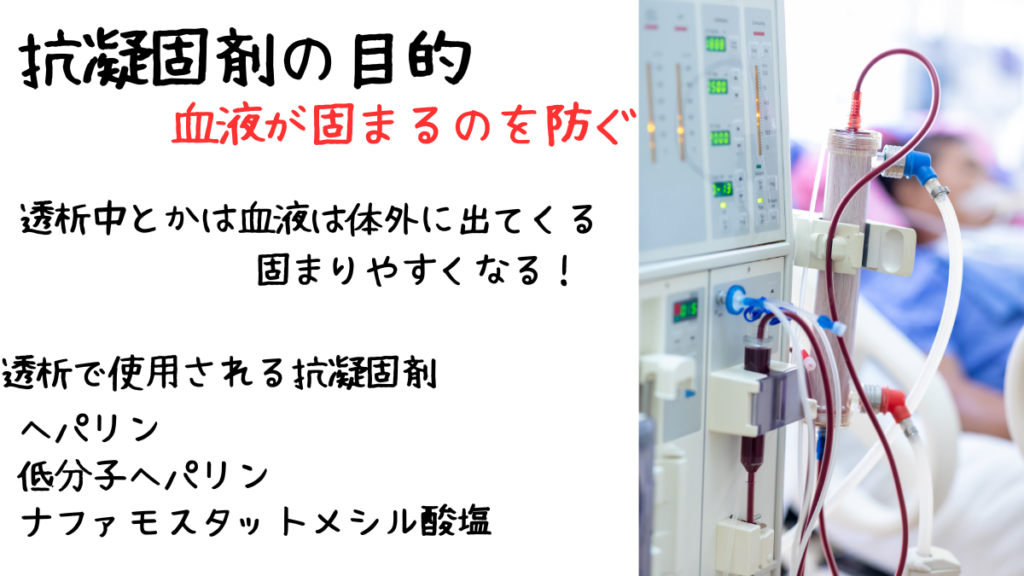

まず、抗凝固剤を使用する目的は、透析などで体外循環を行う際に血液が固まってしまい、

治療が中断されることをできるだけ防ぐためです。

これはなにか状態が悪いというわけではなく、人間の性質といったところです。

透析などは治療であるため仕方がないとはいえ、意図的に出血させている状態です。

この状態が一般的な生活で起きて血液が固まらなかったら

大量出血ですぐに出血性ショックになってしまいます。

これを防ぐために血液が体外に出た場合、固まってしまうというのは

至極当然の話だということです。

使用される抗凝固剤には主に4種類あります

- ヘパリン

- 低分子ヘパリン

- ナファモスタットメシル酸塩(フサン)

- アルガトロバン

ただし、血液透析においてアルガトロバンを採用している施設は少ないのではないでしょうか?

少なくても当院ではアルガトロバン以外の3種類の抗凝固剤を使い分けています。

他施設から転院してくる透析患者さんの情報を見てもアルガトロバンを使用している

患者さんは見たことがないです。

使用するとすればヘパリンが使用できない患者かつ、出血傾向のない患者さんというイメージですが、

ヘパリンが使えないならナファモスタットを選択する施設が多い印象です。

こういった背景もあり、今回はヘパリン、低分子ヘパリン、ナファモスタットメシル酸塩の

3種類について紹介していきます。

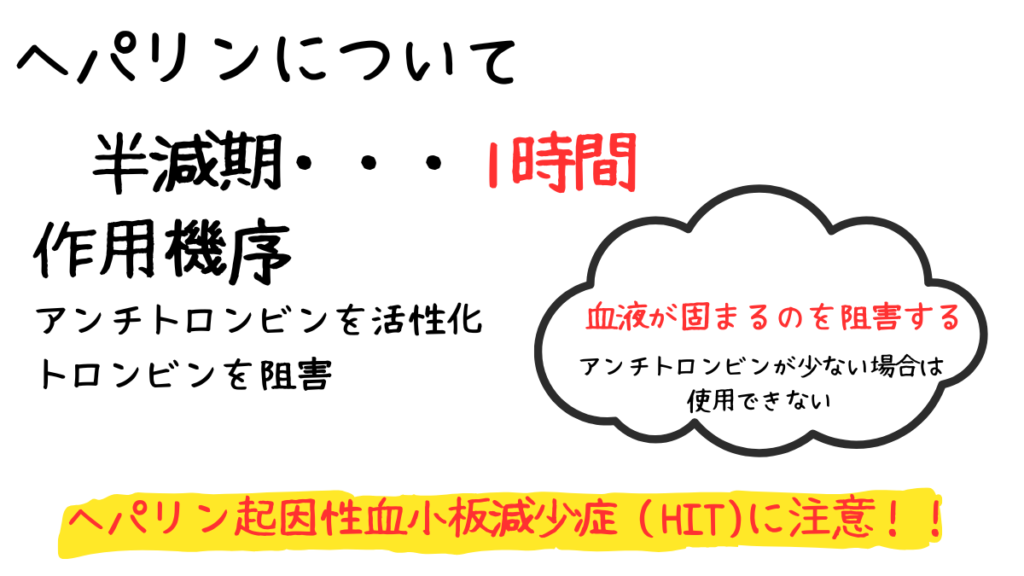

ヘパリンについて

透析治療において最もオーソドックスな抗凝固剤であるヘパリンです。

とりあえず迷ったらこれって感じの一般的な抗凝固剤です。

使用方法が簡単かつ薬の効果が表れるまでの時間も短いため、透析以外にも

様々な場面で使用されています。

ECMOや人工心肺装置の回路のコーティングにも使用されているため、

本当に扱いやすいというのが伝わります。

どの抗凝固剤でもそうですが、使い分けるポイントとして重要なのは半減期です。

ヘパリンは半減期が1時間と長く、透析治療終了後最低でも1時間は出血リスクが

高い状態になっているので、

転倒する恐れがあるような患者さんにとっては使用しないほうがいいです。

- アンチトロンビンを活性化

- トロンビンの作用を阻害

この作用機序があるため、アンチトロンビンが低下している場合は、

アンチトロンビンを投与するか、使用を控えるかの選択が必要となります。

また、長期間の使用ではヘパリンが脂肪を分解する作用がある事から、

脂質異常症を引き起こす可能性もあります。

この場合、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが上がってしまうので、

長期使用は避けた方がいいでしょう。

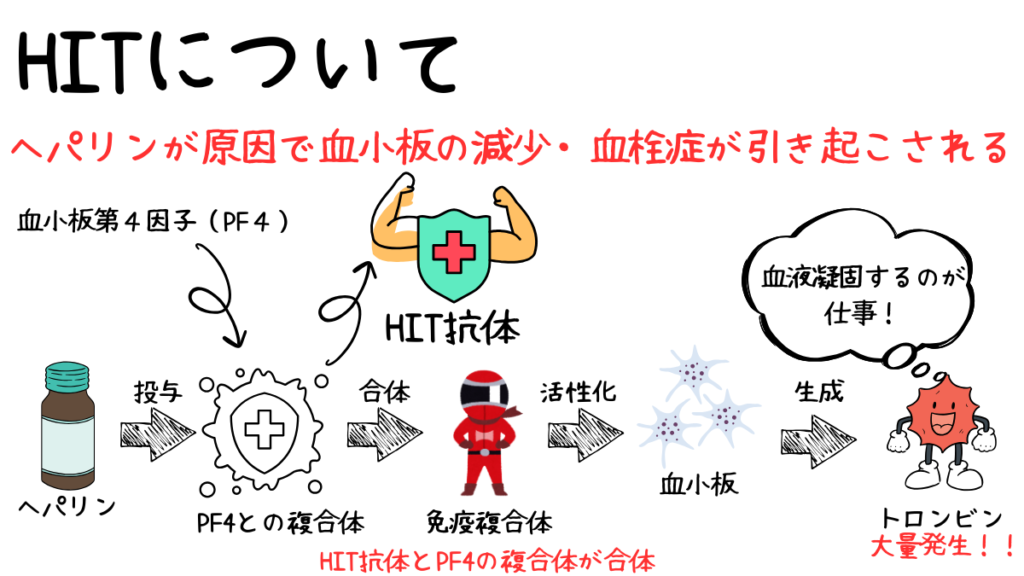

最後に、ヘパリンを使用する上で最も注意しなければいけないのが

ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)です。

HITを簡単に説明すると、ヘパリンを投与した結果、

いろいろあってトロンビンが大量生成され、血液が凝固するということです。

特徴としては、ヘパリン投与後に血小板が減少し、血栓ができるということです。

- ヘパリン投与後に血小板第4因子であるPF4が反応し、ヘパリンとPF4の複合体が生成される

- ヘパリンとPF4の複合体に反応し、HIT抗体が生成される

- HIT抗体とヘパリンとPF4の複合体が合体し、免疫複合体が誕生する

(免疫複合体は血小板を活性化させる作用がある) - 血小板が活性化した結果、トロンビンが生成される

(血小板は活性化した後減少する)

ヘパリンを投与した後にむしろ血液が凝固するという恐ろしい病気なのです。

特に透析導入時には多く、血小板が減少する要因がないにも関わらず、

透析後に血小板が減少する場合は疑われる可能性が高いです。

ただ、現実して可能性はあるため、透析導入時には特に注意して

血液データを観察し、HITが疑われる場合はすぐに医師に相談しましょう。

- ヘパリンは最も基本的な抗凝固剤

- アンチトロンビンを活性化しトロンビンの作用を阻害

- 半減期は1時間

- HIT、脂質異常症に注意

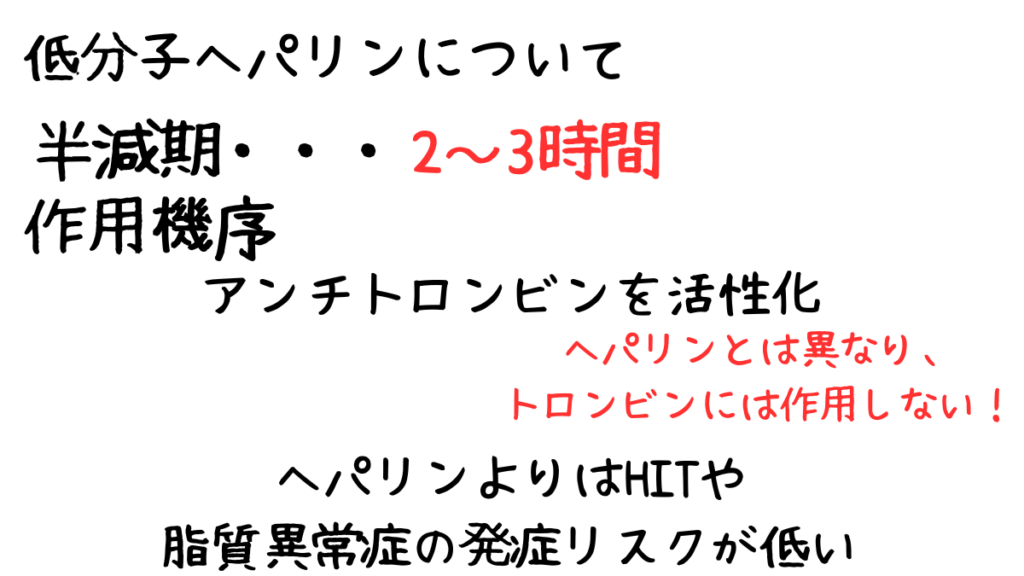

低分子ヘパリン

ヘパリンと比較されることの多い低分子ヘパリンです。

ダルへパとも呼ばれることのある抗凝固剤ですが、半減期が2~3時間と長く、

ヘパリンよりも少量で透析を行うことが可能です。

ヘパリンに比べて少量で抗凝固作用が出現するため、軽度の出血傾向のある患者さんに対しても

使用できるのが特徴です。

- アンチトロンビンを活性化

特徴としてはヘパリンに比べ、HITや脂質異常症の発症リスクが低いことです。

これだけ聞くと低分子ヘパリンでよくないか?と思いがちですが、

凝固作用の効果が出現するまで時間がかかるため、

透析中に活性化全血凝固時間(ACT)の測定ができないことが欠点です。

これにより適切な投与量の判断が難しく、透析中に回路が固まるなんてこともあります。

医師により投与方法は異なりますが、

私の経験では過去に低分子ヘパリンを透析開始時に10mlショットし、

透析終了時まで抗凝固剤の投与はしないという指示がありました。

透析中に抗凝固剤の効果を出そうとすると先に多量に投与し、

半減期の長さを活かして放置というのが一つの投与方法としてあるのかと思いましたが

これは慢性維持透析患者の話。

ICUなどの急性期の透析患者に低分子ヘパリンを使用するのは難しいなと感じました。

(ICUではヘパリンかナファモスタットの採用がほぼほぼです)

- 低分子ヘパリンは軽度の出血傾向のある患者に使用可能

- アンチトロンビンを活性化する

- 半減期は2~3時間

- ACTの測定不可

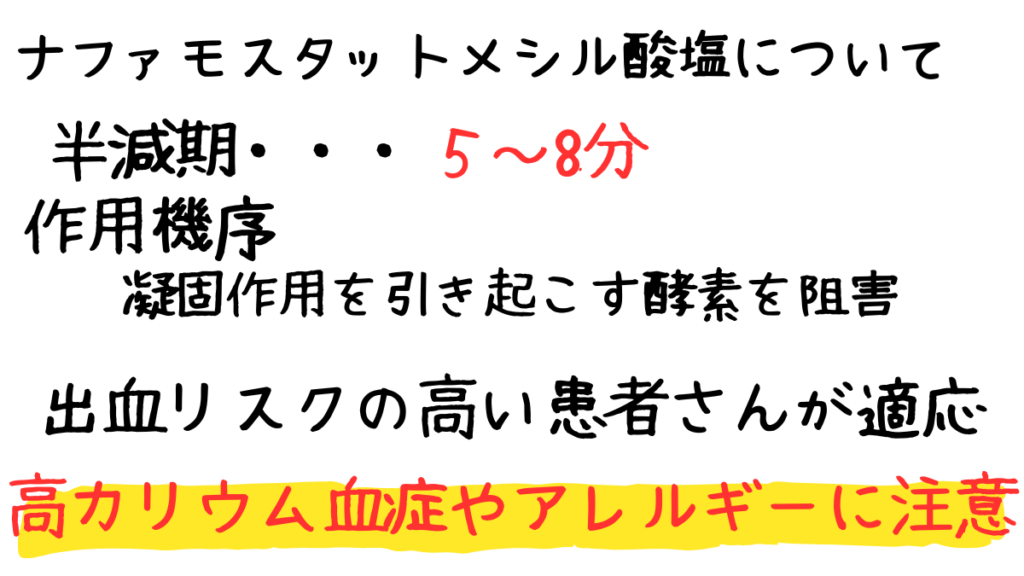

ナファモスタットメシル酸塩

ナファモスタットメシル酸塩はICUなどの急性期治療が必要な場面で多く使用されます。

特に、OPE後や消化管出血がある患者さんなどに対してはナファモスタットを使用します。

別名フサンとも呼ばれる薬剤です。

半減期は5~8分ほどで、血液透析などで回路を保護するためだけの抗凝固剤と言っても

過言ではありません。

ただ、抗凝固作用は最小限であるため、投与量が不足しているとすぐに固まります。

また、薬剤自体が高価であるため、とりあえず出血の問題がなくなればヘパリンに移行します。

トロンビンを直接阻害

ナファモスタットメシル酸塩は分子量が小さいため、透析で除去されるのも特徴です。

また、AN69膜などに対しては完全に吸着されてしまうため、

抗凝固作用が低下する可能性があるため、使用を控えるのがいいです。

ちなみに高カリウム血症を引き起こす原因になるともいわれており、

腎臓に対してカリウムの排泄を抑制する作用を持っているともいわれています。

高カリウム血症が疑われる場合は、ナファモスタットから

ヘパリンへの変更も検討する必要があります。

また、ナファモスタットの使用で最も恐ろしいのがアレルギー反応です。

かなり珍しい部類ではあるのですが、中にはナファモスタットのアレルギーを

持っている場合があります。

私も一度だけ遭遇したことがあるのですが、それまで普通に話していた患者さんで

透析開始した後に部屋を離れようとすると、それまで大人しかったのですが、

急にかゆいと叫び出し、

「透析中なので動かないでね」と言った直後に意識消失。

心電図上も明らかに徐脈になり、血圧も急激に低下。

速攻で透析を終了し、回路内の血液は廃棄する形となりました・・・

幸いすぐに気づけたため、命に別状はなかったのですが、

維持透析の患者さんだったため、完全に油断していました。

ちなみに普段の透析はヘパリン使用で、ナファモスタットを使用した理由は

頭部外傷による出血リスクを懸念してのことでした。

ナファモスタットを始めて使用する際はアレルギーにも注意する必要があります。

本当に命にかかわる危険性があり、

アレルギーが疑われる場合、返血はせずに廃棄するのが最善策です。

血圧低下のため返血してしまうとさらに事態が悪化する可能性があるのは

頭にいれておいてください。

- ナファモスタットメシル酸塩急性期治療が必要な場面で多く使用

- トロンビンを直接阻害

- 半減期は5~8分

- AN69膜に対しては禁忌

- アレルギーに注意

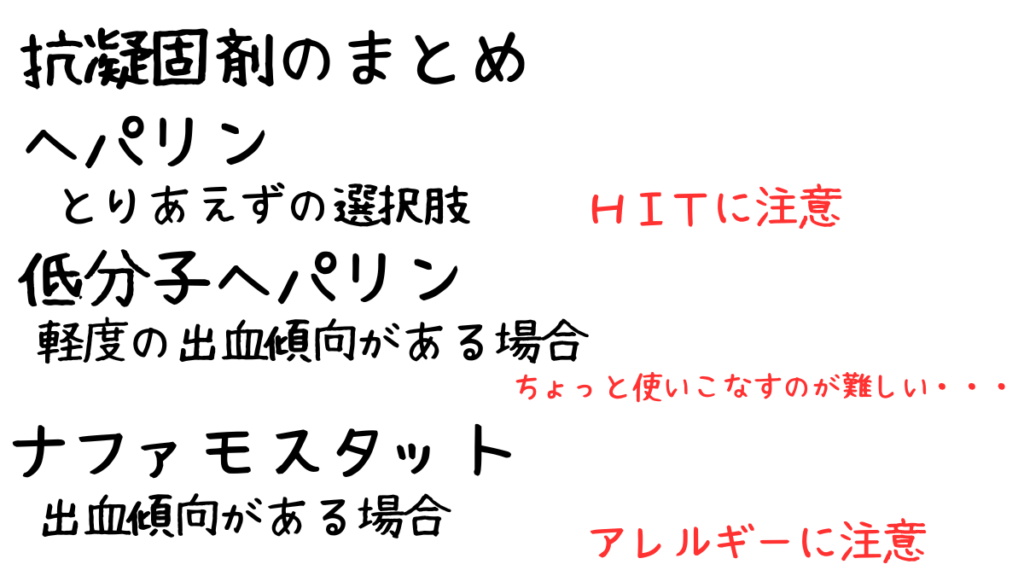

まとめ

今回は抗凝固剤について紹介してきました。

結論として出血リスクが無ければヘパリン、あればナファモスタットという感じです。

もちろんHITやアレルギーにも注意する必要があるのですが、

ヘパリンもナファモスタットもどちらも微妙という時には

低分子ヘパリンが当てはまる可能性があります。

それぞれの抗凝固剤の特徴と注意点を理解したうえで使用することが求められています。

適していないと感じた場合は一度医師と相談してみるのもいいかもしれないです。

一緒に頑張りましょう!