心エコー(心臓超音波検査)は、心臓の動きや構造をリアルタイムで可視化し、

患者さんの診断や治療方針を決める上で欠かせない検査です。

臨床工学技士として、心エコーの基本から応用までをしっかり理解することで、

医療現場での貢献度がぐっと高まります。

この記事では、心エコーの基本、基準値、注目すべきポイントをわかりやすく解説します。

- 心エコーについて

- 各主要検査値について

- 弁の逆流の評価について

- 壁運動の評価について

心エコーの基本:その役割と仕組み

心エコーとは、超音波を用いて心臓の構造や機能を評価する非侵襲的な検査です。

心臓の弁や壁の動き、心腔の大きさ、血流の状態などをリアルタイムで観察できるため、

心疾患の診断に不可欠です。

主に経胸壁心エコー(TTE)と経食道心エコー(TEE)の2種類があり、それぞれの用途が異なります。

- 経胸壁心エコー(TTE)(非侵襲)

TTEは、胸壁にプローブを当てて超音波を送信し、心臓の画像を得る非侵襲的な検査です。

最も一般的な心エコーの方法で、日常的なスクリーニングや診断に広く使われます。

心室や心房のサイズ、壁運動、弁の動き、心膜液の有無、血流パターンが計測可能 - 経食道心エコー(TEE)(侵襲的)

TEEは、食道に細いプローブを挿入して心臓に近い位置から超音波を送信し、

より詳細な画像を得る侵襲的な検査です。

TTEで得られない情報が必要な場合に使用されます

左心房、僧帽弁、大動脈基部、心内血栓、心房中隔欠損、感染性心内膜炎の評価など。

特にTTEで不鮮明な部位の詳細な観察に適しています

TTEは一般的なスクリーニングに、TEEはより詳細な観察に用いられます。

心エコーでは左心室の動きや弁の異常を観察することが多く、心筋梗塞や心不全、弁膜症の診断に役立ちます。

この検査の強みは、放射線を使わずリアルタイムで心臓の動きを確認できる点にあります。

臨床工学技士はエコー検査に直接関わることはあまりないですが、

これらの検査を知ることにより多くの情報を得ることができ、治療に活かすことができます。

- 心エコーは心臓の構造と機能を非侵襲的に評価する検査

- TTEとTEEの違いを理解し、用途に応じた使い分けが必要

心エコーの基準値:正常と異常を見分ける

心エコーでは、心臓の各部位のサイズや機能を評価するために基準値が重要です。

以下に代表的な基準値を紹介します。

- 大動脈基部径(AoDd)

正常値は20~37mm(性別や体型による)

大動脈基部の拡大は大動脈瘤やマルファン症候群の可能性を示唆します - 左心房径(LADs)

正常値は男性で30~40mm、女性で27~38mm

左心房拡大は弁膜症や心不全、高血圧の影響が疑われます - 左心房容積指数(LAVI)

正常値は16~34mL/m²

LAVIの増加は左心房の負荷増加や心不全の指標となります - 一回拍出量(SV, Stroke Volume)

正常値は60~150mL

心臓が1回の拍動で送り出す血液量で、心機能の評価に重要です - 左心室拡張末期径(LVDd)

正常値は男性で42~59mm、女性で39~53mm

左心室の拡大は心筋症や心不全のサインとなることがあります - 心室中隔厚(IVSDd)

正常値は6~11mm

肥大している場合、肥大型心筋症や高血圧が疑われます - 左心室後壁厚(LVPWd)

正常値は6~11mm

IVSDd同様、壁の肥厚は心臓への負担を示します - 左心室駆出率(EF, Ejection Fraction)

正常値は50~70%

EFが40%以下の場合、心不全の可能性が高まります - 左心室流出路圧較差(LVOT-PG)

正常では有意な圧較差なし

大動脈弁狭窄症ではこの値が上昇します(例:30mmHg以上で要注意) - E/A比

僧帽弁流入血流のE波(早期充満)とA波(心房収縮)の比

正常値は0.8~2.0

E/A比の異常は左心室の拡張機能障害を示します - 減速時間(DcT, Deceleration Time)

正常値は160~240ms

E波の減速時間が短い場合、拡張機能障害(拘束型パターン)が疑われます - 側壁組織ドップラー(e’)

正常値は側壁で10cm/s以上、僧帽弁輪で8cm/s以上

e’の低下は左心室の拡張機能低下を示します - E/e’比

正常値は8未満

E/e’が15以上だと左心室充満圧の上昇が疑われ、心不全の評価に役立ちます - 下大静脈径(IVC)

正常径は10~20mm、呼吸による変動が50%以上

IVCの拡大や変動低下は右心系の負荷や心不全の可能性を示します

これらの基準値は、施設やガイドライン(例:日本超音波医学会やASE)によって若干異なる場合があるため、

最新情報を確認することが大切です。

臨床工学技士としては、これらの値を基に異常を素早く見つけ、医師に報告する役割が重要です。

例えば、EFが低い場合やE/e’比が高い場合は心不全のリスクを考慮し、迅速な対応が必要です。

また、AoDdやIVCの異常は重篤な疾患のサインとなるため、見逃さないよう注意が必要です。

基準値を覚えるのは大変ですが、チェックリストを活用すると見逃しを防げます。

初心者の方は、まずはEFやLVDd、E/A比などの主要な指標から覚え始め、

徐々に他の指標をマスターしていくのがおすすめです。

- 基準値(例:EF 50~70%、LAVI 16~34mL/m²、E/e’比<8など)を基に異常を評価

- 施設ごとのガイドラインや最新情報を確認して正確な判断を

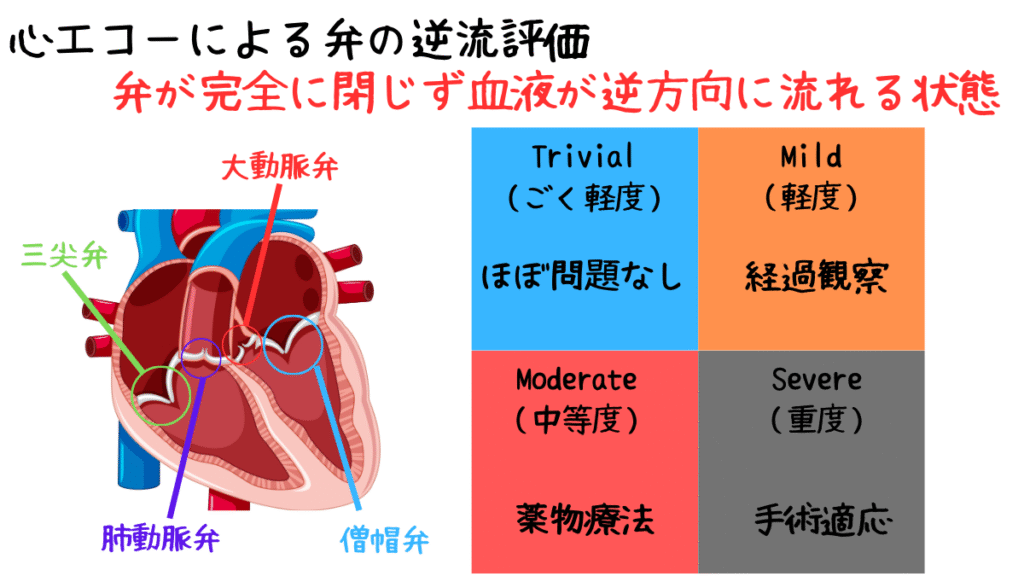

心エコーで見る弁の逆流:評価とポイント

心臓の弁(僧帽弁、大動脈弁、三尖弁、肺動脈弁)の逆流は、心エコーでよく観察される異常の一つです。

逆流とは、弁が完全に閉じず、血液が逆方向に流れる状態を指します。

心エコーでは、カラードップラーや連続波ドップラーを用いて逆流の有無や重症度を評価します。

以下に、主な弁の逆流とその評価ポイントを解説します。

- 僧帽弁逆流(MR)

左心室から左心房への逆流

軽度(ジェット面積が左心房の20%未満)から

重度(ジェット面積40%以上、または左心房・肺静脈への逆流)まで分類

重度の場合は心不全や左心房拡大の原因となります - 大動脈弁逆流(AR)

大動脈から左心室への逆流

ジェットの幅や逆流の速度(圧半減時間:PHTが短いほど重症)を評価

重度ARは左心室拡大や心不全を引き起こします - 三尖弁逆流(TR)

右心室から右心房への逆流。肺高血圧や右心系の負荷増加でよく見られます

逆流ジェットの速度から右心室収縮期圧を推定可能 - 肺動脈弁逆流(PR)

肺動脈から右心室への逆流

肺高血圧や先天性心疾患で観察されることが多いです

また、弁の逆流の重症度については以下の通りに表記されていることが多いです。

- Trivial(ごく軽度)

ごく軽度の逆流は、正常な心臓でも見られることがあり、臨床的に問題となることはほとんどありません。生理的な範囲内と考えられることが多いです

通常、経過観察のみで十分 - Mild(軽度)

軽度の逆流は、弁の機能にわずかな異常があるが、臨床症状を引き起こす可能性は低い状態です。

ただし、原因疾患(例:高血圧や弁膜症)のフォローアップが必要な場合があります。

軽度の場合は治療の必要性が低いことが多いですが、

原因疾患(例:リウマチ性疾患や感染性心内膜炎)の管理が必要です。 - Moderate(中等度)

中等度の逆流は、心臓に一定の負荷をかける可能性があり、

症状(例:息切れ、疲労感)が出始める場合があります。

治療方針の検討が必要になる段階です。

中等度の場合は、薬物療法(例:利尿薬、ACE阻害薬)や経過観察が必要 - Severe(重度)

重度の逆流は、心臓に重大な負荷をかけ、心不全や肺高血圧などの合併症を引き起こす可能性があります。外科的介入(例:弁置換術や修復術)が検討される段階です

重度の場合は、早急な治療が必要

外科的治療(弁修復や置換)やカテーテル治療が検討され、

医師と密に連携して詳細なデータを提供する必要があります

- 僧帽弁や大動脈弁の逆流は心不全や心腔拡大の原因となる

- 逆流の重症度を正確に評価する

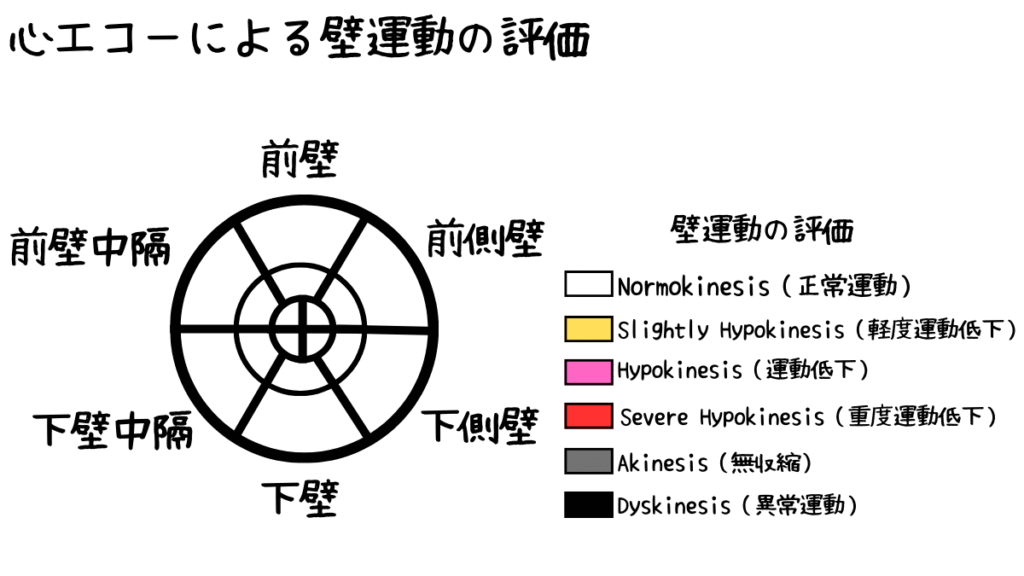

壁運動の分類と特徴

心エコー(心臓超音波検査)における壁運動の分類は、

左心室や右心室の心筋の収縮・拡張の状態を評価するために用いられ、

心筋梗塞、虚血性心疾患、心筋症などの診断に重要です。

- Normokinesis(正常運動)

心筋が正常に収縮・拡張する状態

収縮期に壁が内側に動き、壁厚が30~50%増加する - Slightly Hypokinesis(軽度運動低下)

壁の収縮がわずかに低下している状態

正常より動きが弱いが、明らかな機能障害には至らない

軽度の虚血や初期の心筋障害(例:冠動脈狭窄の早期)の可能性 - Hypokinesis(運動低下)

壁の収縮が明らかに低下し、動きが鈍い状態

心筋の機能が部分的に障害されている

心筋梗塞の既往、虚血性心疾患、心筋症の可能性が高い

冠動脈支配領域(例:前壁はLAD、下壁はRCA)と一致するか評価 - Severe Hypokinesis(重度運動低下)

壁の収縮が極めて弱く、ほとんど動かない状態。心筋の重大な障害を示す

重症度を評価するため、EFやE/e’比などの他の指標を併せて確認

緊急性の高い異常として医師に迅速に報告 - Akinesis(無収縮)

壁が全く収縮しない状態

心筋が機能していないことを示す

心筋梗塞後の瘢痕組織や重度の虚血を示し左心室瘤のリスクも考慮 - Dyskinesis(異常運動)

収縮期に壁が外側に膨らむ異常な動き

心筋が瘢痕化し、収縮力がない状態

心筋梗塞後の重篤な合併症(例:左心室瘤)や心不全のリスクが高い

外科的介入が必要な場合もある

異常運動の範囲と程度を詳細に評価しEF低下や僧帽弁逆流の併存を確認

壁運動の分類として、Severe hypokinesis、akinesis、dyskinesisは緊急性が高いため、

迅速な報告が求められます。

- 壁運動異常が心筋梗塞や虚血を示す場合、冠動脈支配領域と関連づけて評価

- EFや弁の逆流、心膜液など総合的に観察し、異常の原因を特定

まとめ

心エコーは、心臓の機能を詳細に評価するための強力なツールであり、

臨床工学技士にとってスキルアップの鍵となる検査です。

この記事では、心エコーの基本、基準値、弁の逆流、注目すべきポイントを解説しました。

EFやLVDd、E/A比などの基準値や逆流の基本評価から覚え始め、逆流の重症度評価や壁運動の評価を活用して

異常の見逃しを防ぎ、チーム医療での役割を高めましょう。

心エコーを通じて、患者さんの命を支える一歩を踏み出してください!

一緒に頑張りましょう!