植込み型除細動器(ICD)は、心臓疾患の治療において重要な役割を果たす医療機器です。

臨床工学技士として、ICDの仕組みや適応疾患を深く理解することは、患者さんの命を守るために欠かせません。

この記事では、ICDの基本構造や適応疾患についてわかりやすく解説します。

ペースメーカーとの違いも重要となってきますのでまだ区別がつかない方はこちらの記事も見てください!

さあ、ICDの知識を一緒に深めていきましょう!

- ICDについて

- ICDの構成

- ICDの適応疾患

ICDとは?その役割と重要性

ICD(植込み型除細動器)は、心室細動や心室頻拍といった命に関わる不整脈を検知し、

電気ショックやペーシングで心拍を正常化する医療機器です。

心臓突然死のリスクを軽減し、患者のQOL(生活の質)を向上させるために欠かせません。

臨床工学技士にとって、ICDは手術室での植込み補助や術後の管理、

トラブルシューティングで関わる機会が多いデバイスです。

ICDは心臓ペースメーカーと似ていますが、ペースメーカーが主に徐脈治療に用いられるのに対し、

ICDは致死性不整脈への迅速な対応を目的としています。

ICDの歴史は1980年代に始まり、現在では小型化やバッテリー寿命の向上、リモートモニタリング機能など、

技術の進化が目覚ましいです。臨床工学技士は、ICDの動作原理や患者への説明、

デバイスチェックの方法を理解することで、より質の高い医療を提供できます。

ICDの基本的な仕組みを押さえることで、自信を持って業務に臨めるでしょう。

- ICDは致死性不整脈を治療する植込み型デバイス

- 心臓突然死の予防とQOL向上に貢献

- 臨床工学技士は植込みから管理まで幅広く関与

ICDの構成

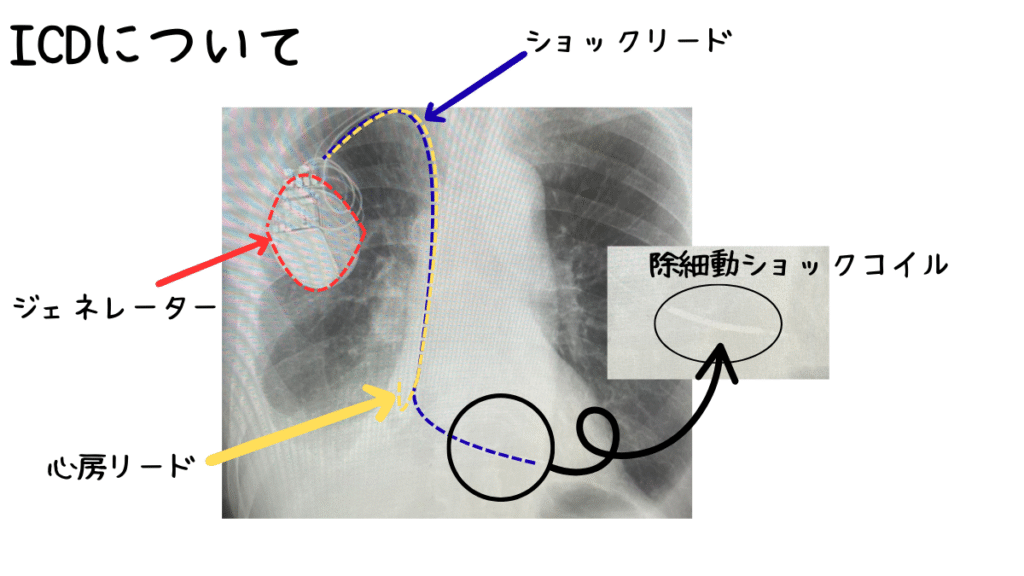

ICDは主にジェネレーター、心房リード、ショックリードで構成されています。

- ジェネレーター

ICDの「頭脳」にあたる部分で、バッテリーと電子回路が内蔵されています。

不整脈を検知し、適切な治療(電気ショックやペーシング)を決定します。

最新のジェネレーターは小型で、バッテリー寿命は約7~10年です。 - 心房リード(普通のリード線)

心臓とジェネレーターをつなぐケーブルで、心臓の電気信号をモニタリングし、治療信号を伝達します。

リードの耐久性や配置はICDの効果に直結するため、

臨床工学技士は手術中のリード位置確認や術後の異常チェックに注力します。 - ショックリード(心室リード+除細動ショックコイル)

心室電位のセンシング、徐脈に対するペーシング、抗頻拍ペーシング、カルディオバージョン、

除細動に使用されるリードです。

ICDで除細動を行うための重要なリードです。

臨床工学技士は、ICDの各部品の役割を理解することで、トラブル発生時の対応や患者説明をスムーズに行えます。

例えば、リード断線やバッテリー消耗の兆候を早期に発見できれば、患者の安全を確保できます。

また、臨床工学技士は機器のプログラミングや設定調整にも関与し、最適な治療パラメータを設定します。

特に重要なのがショックリードで、現在主流となっているショックリードは

通電コイル数が1つでコネクタ形状はリード1本のみのDF4となっています。

また、特別な事情が無ければMRI対応のリードが選択されます。

- ICDはジェネレーター、心房リード、ショックリードの3つの主要部品で構成

- 各部品の役割を理解することでトラブル対応が向上

- 臨床工学技士は機器の点検や設定調整で重要な役割を担う

ICDの適応疾患:どんな患者に必要か

ICDは、特定の心臓疾患を持つ患者に適応されます。主な適応疾患は以下の通りです

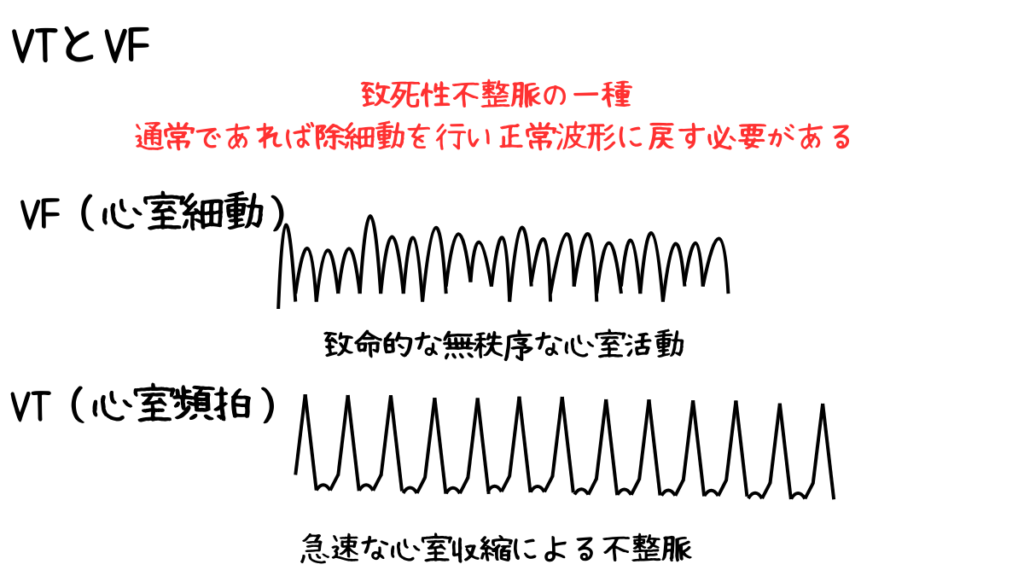

- 心室細動(VF)

心室が無秩序に収縮し、血液を送り出せなくなる状態。

ICDは即座に電気ショックを加えて心拍を回復させます。 - 心室頻拍(VT)

心室が異常に速く収縮する状態。

持続性VTは心停止につながる可能性があり、ICDで治療します。 - 心筋梗塞後の心不全

心筋梗塞後に心機能が低下し、不整脈リスクが高まる場合、ICDが予防的に植込まれます。 - 遺伝性心疾患

ブルガダ症候群や長QT症候群など、突然死リスクが高い疾患もICDの適応となります。

VTとVF

ICDで特に適応される疾患として多いのはVFとVTです。

この2つの不整脈は致死性不整脈に分類され、一度の発症で命を落とす危険性もあります。

そのため、この不整脈が確認された場合は適応となることが多いです

致死性不整脈のリスクが高い患者を対象に、

一次予防(不整脈未発症だがリスクが高い場合)と二次予防(不整脈既往がある場合)に分けて考えられます。

ガイドラインでは、患者の心機能や不整脈の既往に基づき、

適応がクラスI(強く推奨)、クラスIIa/IIb(条件付き推奨)、クラスIII(推奨されない)で分類されています。

- 一次予防

不整脈の既往はないが、突然死リスクが高い患者にICDを植込む。

例として、左室駆出率(LVEF)≦35%でNYHA心機能分類II~IIIの心不全患者や、

非持続性心室頻拍(NSVT)が確認された場合がクラスI適応です。

虚血性心疾患や拡張型心筋症(DCM)が主な対象疾患です。 - 二次予防

VFや持続性VTの既往がある患者が対象。

心停止からの蘇生例や、薬物治療で制御できないVTがクラスI適応となります。

急性心筋梗塞後48時間以上経過し、

可逆的要因(電解質異常や虚血など)が除外された場合に推奨されます。

臨床工学技士は、適応判断時に患者の心電図データやLVEF値を確認し、

医師と連携して適切なICD設定を準備します。

虚血性心疾患と非虚血性心疾患

ICDの適応疾患は、虚血性心疾患(心筋梗塞など)と非虚血性心疾患(心筋症など)に大別されます。

ガイドラインに基づく具体的な疾患と適応条件は以下の通りです。

- 虚血性心疾患

- 急性心筋梗塞(AMI)後

AMI発症後40日以上経過し、LVEF≦35%でNSVTがある場合や、

電気生理検査でVT/VFが誘発された場合がクラスI適応

二次予防では、AMI後48時間経過し、薬物治療で制御できないVT/VFがクラスI。- ポイント

急性期(発症後48時間以内)のVT/VFは可逆的要因(虚血や電解質異常)が

関与する可能性が高く、ICD適応は慎重に判断されます

- ポイント

- 急性心筋梗塞(AMI)後

- 非虚血性心疾患

- 拡張型心筋症(DCM)

LVEF≦35%でNYHA II~IIIの心不全症状がある場合、一次予防としてクラスI適応

SCD-HeFT試験などで死亡率31%低下が示されています - 肥大型心筋症(HCM)

突然死リスク因子(家族歴、失神、左室壁肥厚など)がある場合、クラスIIa適応

- 拡張型心筋症(DCM)

臨床工学技士は、疾患ごとのリスク評価やICDのプログラミング(例:VTゾーンの設定)を理解し、

患者の状態に応じた機器管理を行います。

時には、患者の心機能データやガイドラインを基に、医師と連携して最適な設定を提案する役割も担います。

遺伝性不整脈疾患とその他の適応疾患

遺伝性不整脈疾患やその他の特殊な疾患もICDの適応となります。

特に、ブルガダ症候群や長QT症候群は突然死リスクが高く、ガイドラインで明確な基準が定められています。

ICD植え込み患者の中には若年者の方もいますがその場合は

遺伝性心疾患であるブルガダ症候群であることが多いです。

- ブルガダ症候群

- クラスI適応

心停止からの蘇生例、自然停止するVFや多形性VTの既往 - クラスIIa適応

ブルガダ型心電図に加え、失神歴、家族歴(三親等以内の突然死)、

電気生理検査でVF誘発の2つ以上が揃う場合- ポイント

無症候性の場合は適応が慎重に判断され、患者のリスク評価が重要

- ポイント

- クラスI適応

- 長QT症候群

- クラスI適応

心停止や持続性VTの既往がある場合 - クラスIIa適応

β遮断薬治療中で失神歴がある場合や、QTc延長が著しい場合

- クラスI適応

- その他の疾患

- 不整脈原性右室心筋症(ARVC)

VT/VFの既往や突然死リスク因子がある場合、クラスIまたはIIa適応 - 特発性心室細動

原因不明のVF既往がある場合、クラスI適応

- 不整脈原性右室心筋症(ARVC)

臨床工学技士は、遺伝性疾患の患者では心電図モニタリングや

ICDの感度設定(例:ブルガダ症候群でのVF検知)に注意を払い、誤作動を防ぐ調整を行います。

また、患者教育では、遺伝性疾患の特性や生活上の注意(発熱時の管理など)を

わかりやすく伝えることが求められます。

臨床工学技士は、適応疾患ごとのICD設定や患者管理のポイントを把握する必要があります。

例えば、心室細動の患者ではショック出力を高めに設定する一方、

長QT症候群ではペーシング機能の調整が重要です。

さらに、VTやVFを適切に検出できるように検出レートを適切に設定し、不適切作動を防ぐ必要もあります。

また、患者教育も重要で、ICDの役割や生活上の注意点をわかりやすく伝えるスキルが求められます。

- ICDは心室細動、心室頻拍、心不全、遺伝性心疾患などに適応。

- 疾患ごとの設定調整が治療効果を左右。

- 患者教育も臨床工学技士の重要な役割。

まとめ

ICDは、致死性不整脈や心臓突然死を防ぐための強力なツールです。

この記事では、ICDの基本的な役割、構成、適応疾患について、臨床工学技士の視点から詳しく解説しました。

ICDで特に重要なショックリードの役割を理解し、疾患ごとの設定や管理のポイントを押さえることが重要です。

また、患者教育やデバイスチェックを通じて、臨床工学技士は患者の安全とQOL向上に貢献できます。

ICDの知識を深め、日々の業務に活かしてみてください!

一緒に頑張りましょう!