ペースメーカーやICDは、心臓の異常なリズムを整える生命維持装置として、

臨床工学技士にとって欠かせない知識分野です。

特に、リードの極性(ユニポーラとバイポーラ)は、装置の性能や患者の安全性に直結する重要なポイントです。

この記事では、ユニポーラとバイポーラの違い、極性の仕組み、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。

植え込み型デバイスのリードについて理解を深めていきましょう!

- バイポーラとユニポーラの違いがわかる

- ユニポーラにするメリットがわかる

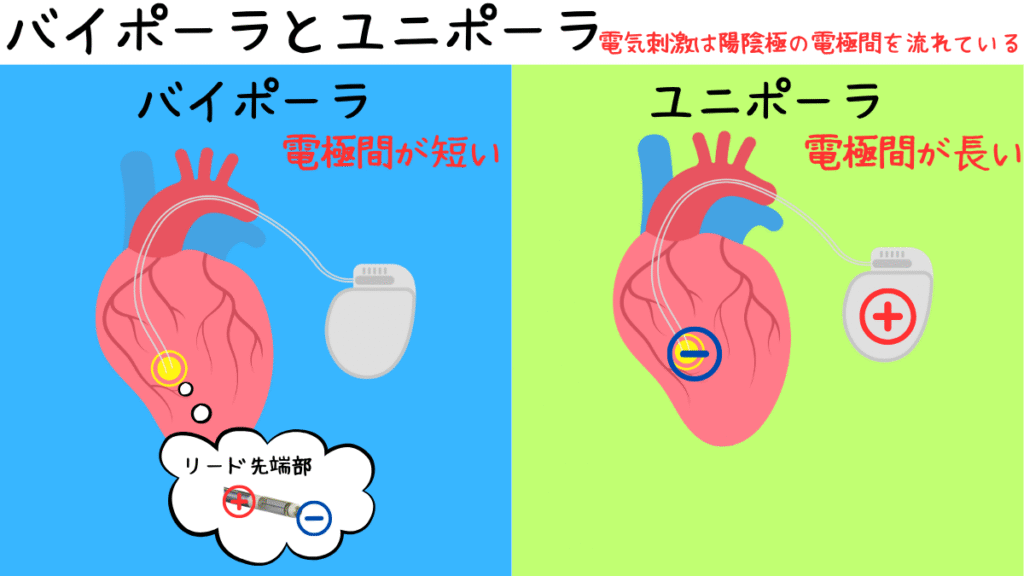

バイポーラとユニポーラの違い

ペースメーカーのリード極性には、主にユニポーラとバイポーラの2種類があります。

これらは、リードの電極配置や電流の流れ方に違いがあり、装置の機能や患者の状態に大きく影響します。

結論、基本的にバイポーラが主流ですが、リードトラブル時、もしくは閾値高値の場合にユニポーラに変更する場合があります。

ユニポーラは、1本のリードに1つの電極(陰極)があり、ペースメーカーの本体(陽極)との間で電流が流れます。電流のループは心臓から本体まで広がるため、広範囲に電流が流れるのが特徴です。

一方、バイポーラは、リードの先端に2つの電極(陰極と陽極)を持ち、電流がリード内で完結します。

電流のループが小さく、局所的な刺激が可能です。

なお、先端側は陰極部でチップ電極、陽極部はリング電極となっています。

この違いは、ペースメーカーの設定や患者の体格、植込み位置によって選択されます。

例えば、ユニポーラは感度が高く、大きな信号を捉えやすい一方、

バイポーラは外部ノイズの影響を受けにくいという特性があります。

臨床工学技士としては、医師と連携しながら、患者に最適な極性を選ぶための知識が求められます。

なお、ICD(植込み型除細動器)でも同様の極性選択が行われますが、ICDは高エネルギー放電を伴うため、

極性の選択がより慎重になります。

しかし、ICDは正確なEGMの読み込みがペースメーカ使用時よりも重要となるため、

基本的にユニポーラは設定できません。

- ユニポーラ:1つの電極で電流ループが広く、本体が陽極

- バイポーラ:2つの電極で電流ループが小さく、ノイズに強い

- ICDなどはユニポーラではなくTiptoCoilに極性変更が可能

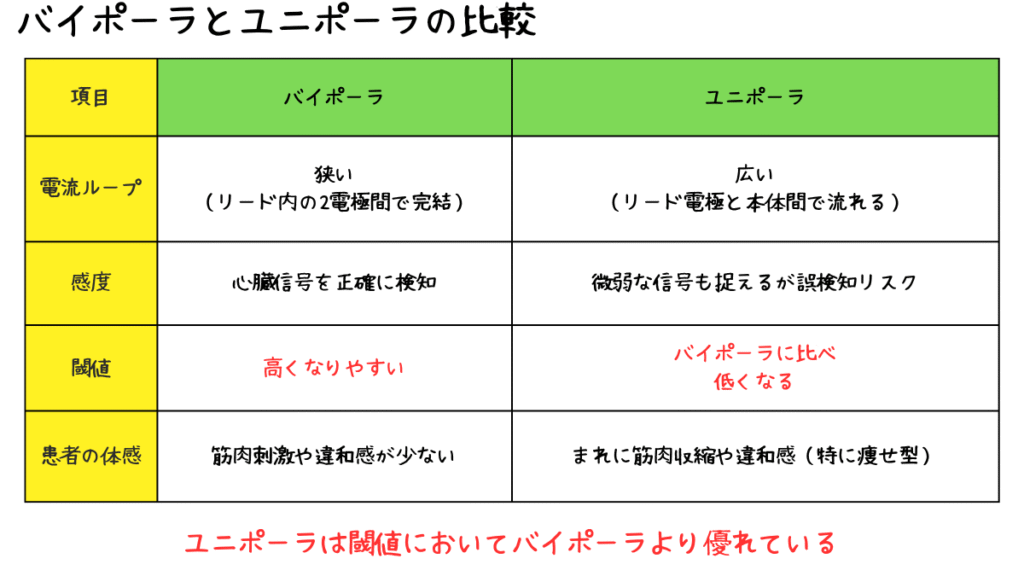

ユニポーラとバイポーラの比較

基本的にバイポーラが現状の主流となっていますが、一部状況次第ではユニポーラが選択されることがあります。

まずはバイポーラとユニポーラの比較を見て行きましょう。

まず、バイポーラとユニポーラの比較として感度と刺激閾値の観点から見てみましょう。

ユニポーラは電流ループが広いため、心臓の電気信号を敏感に捉えやすいです。

しかし、筋肉や外部ノイズ(電磁波など)を誤検知するリスクも高まります。

一方、バイポーラは電流ループが狭いため、ノイズの影響を受けにくく、正確な心臓信号の検知が可能です。

次に、患者の体感についてです。

ユニポーラは電流が広範囲に流れるため、まれに胸筋の収縮(筋肉刺激)や違和感を引き起こすことがあります。

特に、痩せ型の患者や小児ではこの影響が顕著になる場合があります。

バイポーラは電流が局所的で、こうした不快感を軽減できるメリットがあります。

また、電磁干渉(EMI)への耐性も重要です。

現代社会では、スマートフォンや家電製品、医療機器など電磁波を発するデバイスが身近にあり、ペースメーカーの誤作動リスクが懸念されます。

バイポーラは電極間の距離が近いため、外部ノイズを拾いにくく、EMIへの耐性が強いです。

ユニポーラは感度が高い分、ノイズを拾いやすいため、患者の生活環境を考慮した選択が必要です。

特に使用頻度の少ないユニポーラのメリットとデメリットは以下の通りです。

- 高い感度

電流ループが広いため、心臓の微弱な電気信号を捉えやすく、特に低電圧の信号検知に優れています

これは、心筋の電気活動が弱い患者や、特殊な心疾患を持つ場合に有効です - 低い閾値

電流ループが広いため、心臓全体に電流が広がりやすく、刺激閾値が低めになる傾向があります - シンプルな構造

リードに電極が1つのみで、設計がシンプル

過去のペースメーカーでは標準的だったため、旧型の装置や一部の患者で依然として使用されています

- ノイズの影響を受けやすい

電流ループが広い分、外部の電磁波や筋肉の電気信号を誤検知しやすく、誤作動のリスクがあります。

特に、MRI検査や電磁波の強い環境では注意が必要です - 筋肉刺激のリスク

電流が広範囲に流れるため、胸筋や横隔膜の収縮を引き起こす可能性があり、患者の不快感に繋がります - 患者の体型依存

痩せ型の患者や小児では、電流ループの影響が顕著になりやすく、

バイポーラに比べて適さない場合があります

ちなみにICDの場合、ユニポーラは高エネルギー放電時の電流分布に影響を与えるため、

慎重な設定が求められます。

バイポーラが標準的ですが、ユニポーラの特性を理解しておくことで、特殊な症例にも対応可能です。

- ユニポーラ:感度が高いが、筋肉刺激やノイズのリスクあり

- バイポーラ:ノイズ耐性が強く、患者の不快感を軽減

- 電磁干渉(EMI)への耐性はバイポーラが優れる

ユニポーラにすると閾値が良好化する理由

デバイスチェック時に閾値が高値である場合、出力変更やパルス幅の延長などの対策がありますが、

その他にもペーシング極性をユニポーラに変更するということも可能です。

ユニポーラは、リードの電極(陰極)にからペースメーカーの本体に(陽極)まで電流が流れる

広い電流ループを持っています。

この広い電流により、電流が心筋全体に分散しやすく、刺激される領域が大きくなります。

心筋の興奮は、電流経路内の複数の細胞が同時に刺激されることで起こりやすく、

結果として刺激閾値が低くなる傾向があります。

具体的には、電流密度(単位面積あたりの電流)が低くても、広範囲に電流が広がるため、

心筋の興奮に必要な最小電圧が抑えられるのです。

これは、電気生理学的には「電場効果」とも関連し、ユニポーラの感度の高さともつながります。

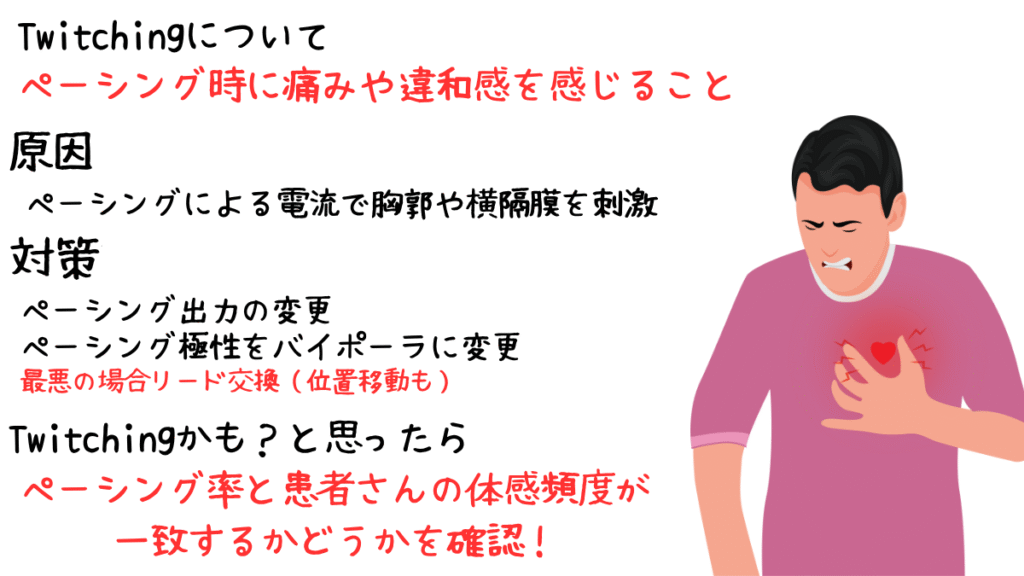

ただし、電流が広範囲に流れることで、胸筋や横隔膜を誤って刺激するリスクも高まります。

これはツイッチング(Twitching)と呼ばれます。

なお、バイポーラは、リード先端の2つの電極(陰極と陽極)間で電流が完結する狭い電流ループです。

電流が心筋の局所に集中するため、電流密度が高くなり、刺激閾値はユニポーラより

やや高めになることが一般的です。

ただし、電流が集中することで、閾値は安定しやすく、患者の体型やリード位置への依存度が低いのが特徴です。

この安定性は、長期的なペースメーカー管理で大きなメリットになります。

- ユニポーラはバイポーラよりも閾値が低くなりやすい

- ユニポーラ時はTwitchingに注意

まとめ

ペースメーカーのリード極性「ユニポーラ」と「バイポーラ」は、それぞれの特性を理解することで、

患者に最適な治療を提供するための重要な知識です。

ユニポーラは高い感度とシンプルな構造が魅力ですが、ノイズや筋肉刺激のリスクがあります。

一方、バイポーラはノイズ耐性が高く、患者の快適さを優先する現代の標準的な選択肢です。

臨床工学技士として、極性の違いやメリット・デメリットを把握し、医師や患者と連携しながら

最適な設定を行うことが求められます。

特に、ICDや特殊な症例では、極性の選択が治療の成功に直結します。

この記事を参考に、リード極性の知識を現場で活かし、スキルアップを目指してください!

一緒に頑張りましょう!