心臓は私たちの体を支えるポンプであり、その働きは「負担」によって大きく左右されます。

この負担を理解する鍵となるのが、「前負荷」と「後負荷」です。

臨床工学技士として、心臓のメカニズムを把握し、患者ケアや医療機器の管理に活かすためには、

この2つの概念が欠かせません。

臨床工学技士は循環器分野でも非常に活躍する場面が多く、特に補助循環について理解するためには

この前負荷と後負荷をある程度理解していないと何のために使用しているのかがわからなくなります。

本記事では、前負荷と後負荷の基本から応用までを解説します。

- 前負荷と後負荷について

- 前負荷と後負荷が与える影響について

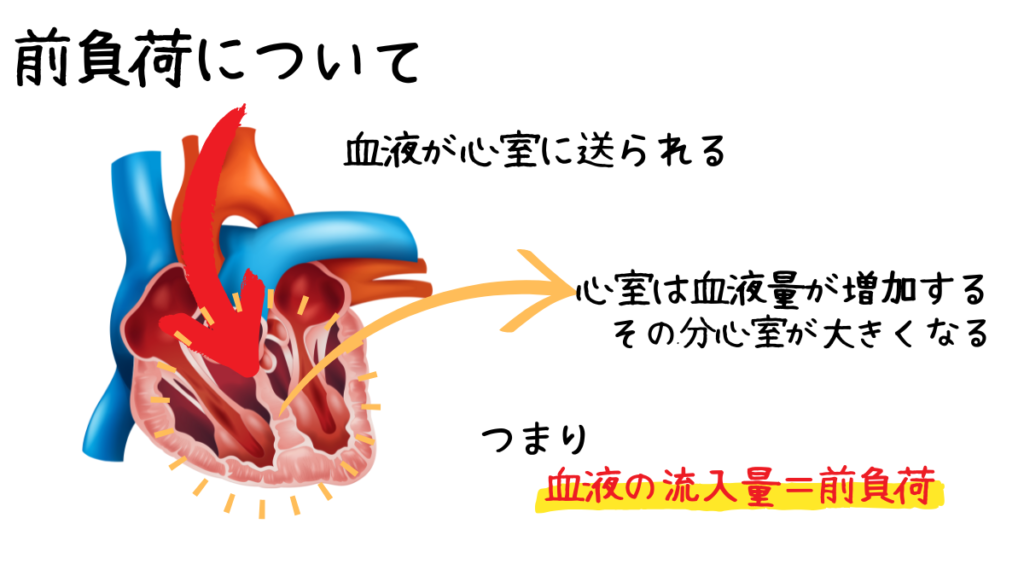

前負荷について

前負荷(preload)は、心臓が収縮する前にどれだけの血液が心室に戻ってくるかを示します。

簡単に言えば、「ポンプにどれだけ水が溜まっているか」です。

医学的には、心室の拡張末期圧(EDP)や静脈還流量が指標となります。

前負荷が多いと、心臓はより多くの血液を押し出そうと頑張ります。

イメージとしては、バケツに水がたっぷり入っている状態ですね。

そんな前負荷は「Frank-Starlingの法則」に関係します。

つまり、心筋が伸びるほど(前負荷が増えるほど)、収縮力が高まり、心拍出量が増えるのです。

では臨床現場でどう活かすかというと、中心静脈圧(CVP)をモニタリングする必要があります。

CVPは、前負荷の状態を把握するための代表的な指標です。

通常、正常値は2~6mmHg程度ですが、患者の状況によって大きく変動します。

臨床工学技士としてCVPをモニタリングする際、以下の点を意識するとより深い理解が得られます。

低前負荷(CVP低下)の場合

出血や脱水で静脈還流量が減少すると、CVPが低下します。

例えば、外傷患者が手術室に運ばれてきた際、CVPが1mmHg以下を示していたとします。

これは前負荷不足、つまり循環血液量の低下で心拍出量が落ちているサインです。

対応としては輸液(生理食塩水やコロイド液)を急速投与し、前負荷を補充することです。

また、輸液ポンプの流量設定を調整しつつ、CVPが4~8mmHg程度に戻るかを確認します。

注意点として、輸液過多で前負荷が急上昇すると肺水腫のリスクがあるため、 SpO2や呼吸音をモニターしつつ

調整が必要です。

前負荷が低い場合

CVP低下に加え、血圧低下、頻脈、冷や汗、尿量減少が伴う場合、ショック状態を疑う

高前負荷(CVP上昇)の場合

うっ血性心不全や腎不全で静脈還流量が増えすぎると、CVPが10mmHg以上になることがあります。

例えば、心不全患者でCVPが15mmHgを示した場合、心臓が血液を処理しきれていない可能性があります。

対応としては利尿剤(フロセミドなど)の投与や、人工心肺・ECMOで血液をバイパスし、前負荷を軽減します。

ECMO流量を増やす際は、1L/min単位で段階的に調整し、心エコーで心室拡張を確認します。

注意点はCVPだけに頼らず、肺動脈カテーテル(スワンガンツ)で肺動脈楔入圧(PAWP)を測定し、

心不全の程度を評価すると精度が上がります。

前負荷が高い場合

CVP上昇に加え、浮腫、呼吸困難、SpO2低下が見られれば、うっ血や肺水腫を考慮する

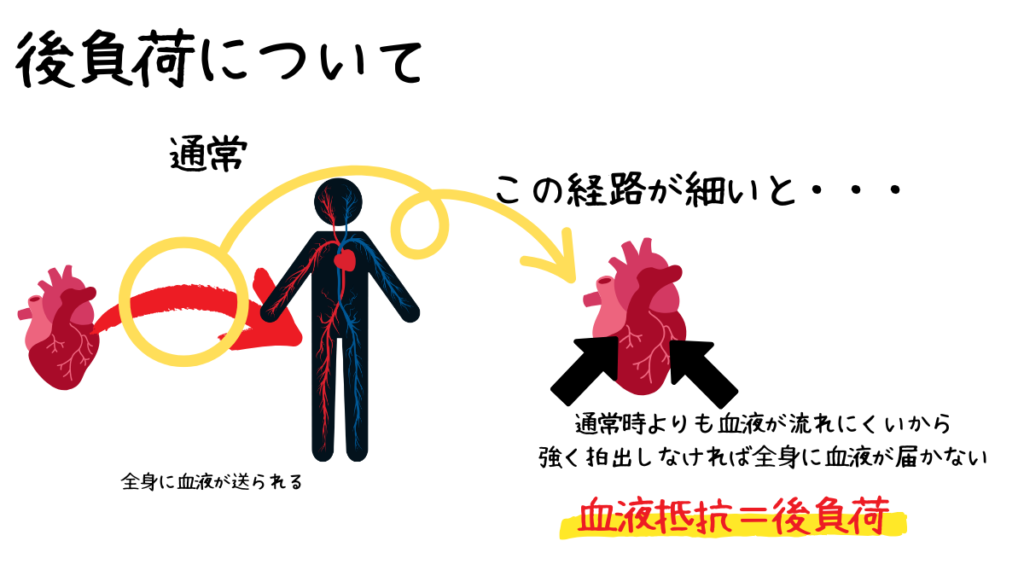

後負荷について

後負荷(afterload)は、心臓が血液を動脈に送り出す際にどれだけの抵抗に直面するかを表します。

つまり、「ポンプが水を押し出すとき、パイプがどれだけ狭いか」です。

後負荷は動脈血圧や血管抵抗(SVR)に影響されます。

後負荷が大きいと、心臓はより強く働かなければなりません。

イメージとしていえば、ホースの先を指で押さえると水が出にくくなるのと同じです。

後負荷が高いと心室の仕事量が増え、長期的には心肥大や心不全の原因に。

血圧が高い患者では、後負荷が過剰になりやすいです。

人工心肺装置を使用する際、後負荷を調整することで心臓の負担を軽減できます。

SVRの計算がその一助になります。

では臨床現場でどう活かすかというと、SVRをモニタリングする必要があります。

SVRは、前負荷の状態を把握するための代表的な指標です。

通常、正常値は800~1200[dynes・sec・cm⁻⁵]です。

臨床工学技士としてSVRをモニタリングする際、以下の点を意識するとより深い理解が得られます。

高後負荷(SVR上昇)の場合

高血圧や末梢血管収縮が強い患者では、SVRが1500 [dynes・sec・cm⁻⁵]を超えることがあります。

例えば、心筋梗塞後の患者で血圧が180/100mmHg、SVRが1600を示した場合、心臓が過剰な抵抗と

戦っている状態です。

対応としては血管拡張剤(例:ニトロプルシドやニトログリセリン)を投与し、後負荷を軽減させ、

投与量は血圧が140/90mmHg以下、SVRが1200以下になるまで調整します。

注意点は急激な血圧低下で灌流不足を起こさないよう、5分ごとに血圧と心拍出量(CO)を確認し、

心エコーで左心室の駆出率(EF)をチェックし、後負荷低減の効果を評価します。

後負荷が高い場合

SVR上昇に加え、血圧上昇、脈圧狭小、心電図でのST変化が伴う場合、心筋虚血や心不全を疑う

低後負荷(SVR低下)の場合

敗血症性ショックなどで血管が異常に拡張すると、SVRが500 [dynes・sec・cm⁻⁵]以下に低下することがあります。例えば、敗血症患者で血圧が80/40mmHg、SVRが400を示した場合、後負荷が低すぎて

心臓が効率的に血液を送れない状態になります。

対応として昇圧剤(例:ノルアドレナリン)を投与し、SVRを800~1000に引き上げ、

投与量は血圧が100/60mmHg以上になるかを確認して調整します。

注意点として、昇圧剤過多で後負荷が急上昇すると心負荷が増すので、SpO2や乳酸値をモニターしつつ調整します。

後負荷が低い場合

SVR低下に加え、血圧低下、皮膚温の上昇(血管拡張)、頻脈が見られれば、ショック状態を考慮する

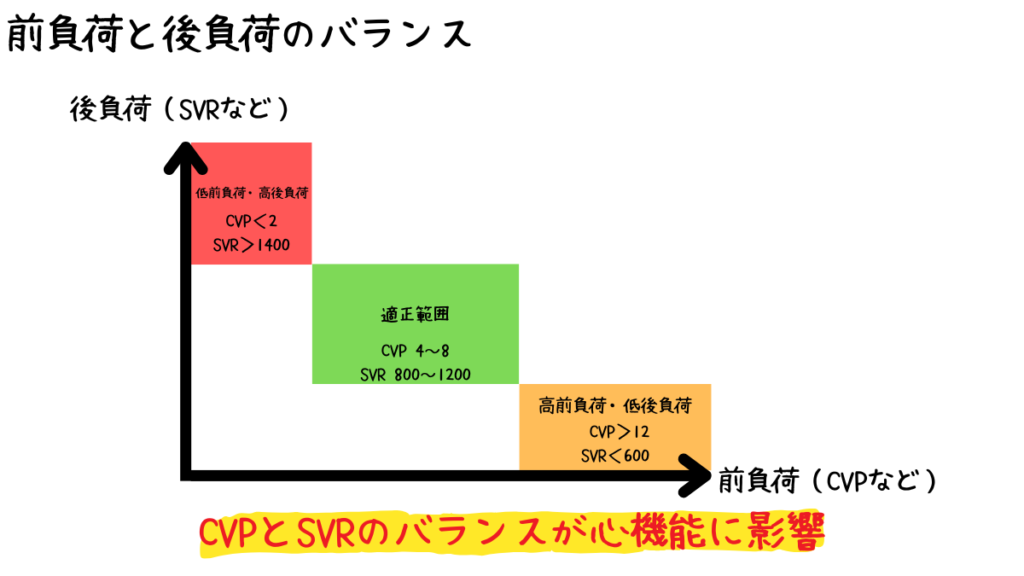

前負荷と後負荷が心臓の負担にどう影響するか

心臓の負担は、前負荷と後負荷のバランスで決まります。

どちらか一方が極端に増えると、心臓は過剰に働かざるを得ず、疲弊してしまいます。

例えば前負荷が低すぎると(例:出血で静脈還流量が減少)、心拍出量が落ちてショック状態になり、

逆に後負荷が高すぎると(例:高血圧)、心臓が血液を送り出せなくなり、心不全に至ることもあります。

ECMOやIABPを使用する際、前負荷と後負荷をモニタリングし、適切な調整を行うことが求められます。

例えば、ECMO流量を増やすと左室後負荷が増加し、心臓への負担が変わります。

現場で役立つ実践ポイント

では実際の医療現場ではどのように前負荷と後負荷を確認していけばいいのかというと以下の通りです。

- CVP確認

前負荷指標として4~8mmHgを目標に測定 - SVR計算

後負荷指標として800~1200を基準に評価 - 心エコーチェック

心室拡張や駆出率で前負荷・後負荷の影響を確認 - デバイス調整

ECMO流量や人工心肺設定をCVP/SVRに応じて微調整 - 患者観察

浮腫、呼吸困難、血圧異常をモニター

特に基本となるのはCVPとSVRです。

この2つの要素をしっかりと押さえたうえで対応を考えていきましょう。

まとめ

前負荷と後負荷は、心臓の働きを支える重要な要素であり、そのバランスが崩れると患者の状態が悪化します。

臨床工学技士として、これらの知識を深め、モニタリングやデバイス操作に活かすことで、

より質の高いケアが提供できると思います。

CVPとSVRが鍵を握っているとだけ聞くと簡単そうには見えますが、とても奥深い内容になっています。

改めてこの2つの要素が重要だということがわかったうえでまた次のステップに進めるといいですね。

一緒に頑張りましょう!