臨床工学技士として、人工呼吸器はICUや手術室で最も身近な機器の一つです。

しかし、その目的を深く理解し、現場で安全に運用するには、単なる操作技術を超えた知識が求められます。

この記事では、人工呼吸器の目的を基礎から応用まで紐解き、臨床工学技士が

現場で即活かせる専門知識を提供します。

- 人工呼吸器の目的について

- 人工呼吸器と臨床工学技士の役割

人工呼吸器の目的

人工呼吸器を理解するためには回路構成やモード、それぞれの効果などかなり難易度が高いと思います。

また、人工呼吸器は生命維持装置の中で最も使用頻度の多い医療機器であるため、

専門的な知識が求められる臨床工学技士が必要とされています。

そんな臨床工学技士が呼吸器を付けたらCOPDやARDSなどの疾患の治療ができると思っていたら危険です。

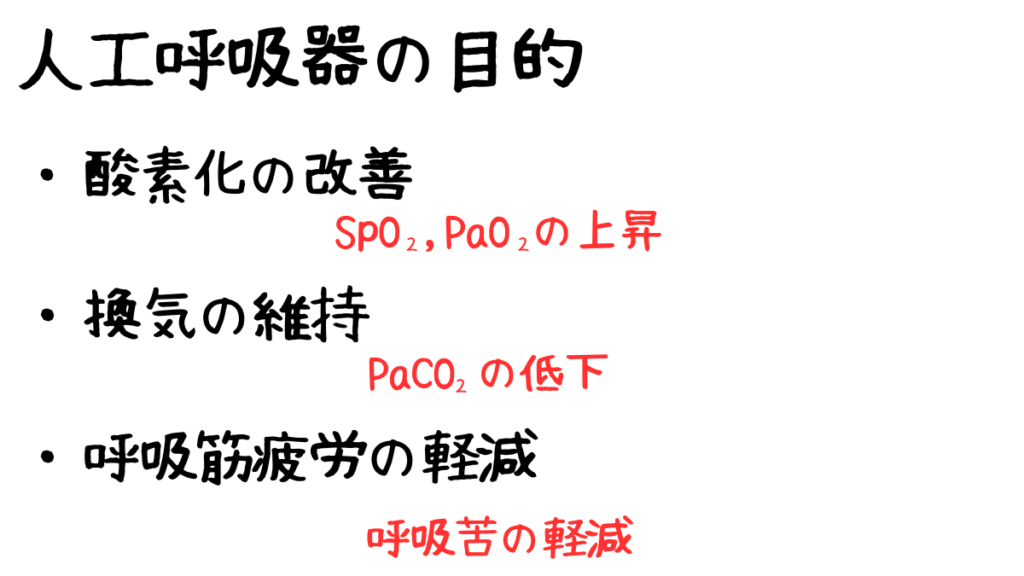

では人工呼吸器は一体どのような目的で使用されるのかというと以下の3点が重要となります。

- 酸素化の改善:SpO₂、PaO₂の上昇

- 換気の維持:PaCo₂の低下

- 呼吸筋疲労の軽減:呼吸苦の軽減

この目的について順番に説明していきます。

酸素化の改善:低酸素血症をどう克服するか

人工呼吸器の最も直接的な目的の一つは、酸素化の改善です。

低酸素血症(PaO2<60mmHg)は、臓器不全や脳障害のリスクを高めるため、迅速な対応が求められます。

人工呼吸器は、適切な酸素濃度(FiO2)と気道内圧を供給し、

動脈血の酸素分圧(PaO2)やSpO2を目標範囲(通常90-95%)に引き上げます。

ではどのようにして酸素化を改善するのかというと以下の方法が挙げられます。

- FiO2の調整

吸入酸素濃度を21%から最大100%まで増やす

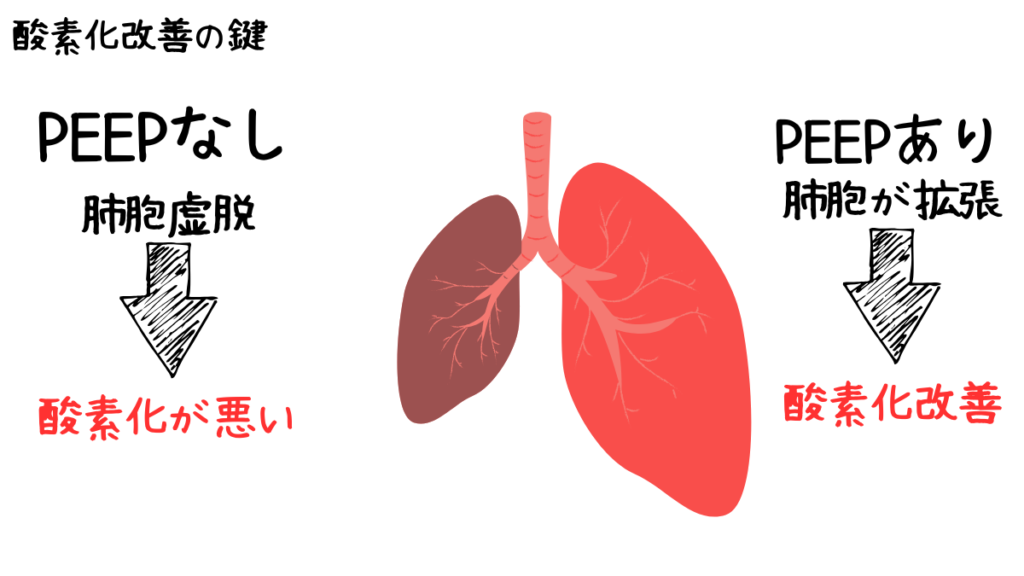

例:ARDS患者ではFiO2を50-80%に設定し、PaO2を60mmHg以上に - PEEPの役割

PEEPを適用し、肺胞の虚脱を防ぐ

PEEP 5-15cmH2Oは、酸素の拡散効率を高める

基本的に人工呼吸器で設定できる項目はFiO₂とPEEPの2種類です。

酸素化を改善するためにはこの2種類を操作することを意識しましょう。

PEEPについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

ただし、不適切な設定を行うと以下のような危険性があります。

- 酸素毒

FiO2を60%以上で長期間(48時間超)維持すると、肺胞障害のリスクが高まる

可能な限りFiO2を50%以下に下げ、PEEPで酸素化を補う - 気胸リスク

過剰なPEEP(例:20cmH2O超)は肺過拡張を招き、気胸を誘発

胸部X線で肺野の異常を定期チェック

- 酸素化の改善は低酸素血症の改善に役立つ

- ARDSや肺水腫で有効

換気の維持:CO2をどうコントロールするか

人工呼吸器の2つ目の目的は、換気の維持です。

つまり二酸化炭素(CO2)の排出を確保し、PaCO2を正常範囲(35-45mmHg)に保つことです。

高CO2血症(PaCO2>50mmHg)は呼吸不全を引き起こし、意識障害や循環不全を招くため、

適切な換気量の確保が不可欠です。

ではどのようにして換気を維持するのかというと以下の方法が挙げられます。

- 分時換気量(MV)

一回換気量(TV)と呼吸数(RR)の積で決まる

例:TV 500mL、RR 20回/分ならMVは10L/分 - 死腔換気の管理

死腔(換気されてもガス交換に寄与しない部分)を最小限に

例:チューブの長さを最適化し、死腔容積を減らす - 肺コンプライアンスとの関係

コンプライアンス低下(例:ARDS)では、TVを小さく(4-6mL/kg)し、

RRを増やす(20-30回/分)ことでMVを確保

基本的に人工呼吸器で設定できる項目は一回換気量の部分です。

換気を維持するためにはこの換気量を操作することを意識しましょう。

ただし、換気量を維持するためには設定以外にも注意点があります。

- オートPEEP

呼気時間が短い(例:RRが30回/分超)と空気トラッピングが起こり、換気効率が低下

I:E比を1:3〜1:4に調整 - 気道抵抗

気管支痙攣や粘液栓で抵抗が増加

ブロンコスコピーや気管支拡張薬(例:サルブタモール)の併用を医師に提案 - アラーム対応

低MVアラームが頻発する場合、患者の自発呼吸や回路リークを疑い、接続部を点検

- 換気の維持PaCO₂が高値の場合に役立つ

- 急性呼吸性アシドーシスやCO₂ナルコーシスで有効

呼吸筋疲労の軽減:患者の負担をどう減らすか

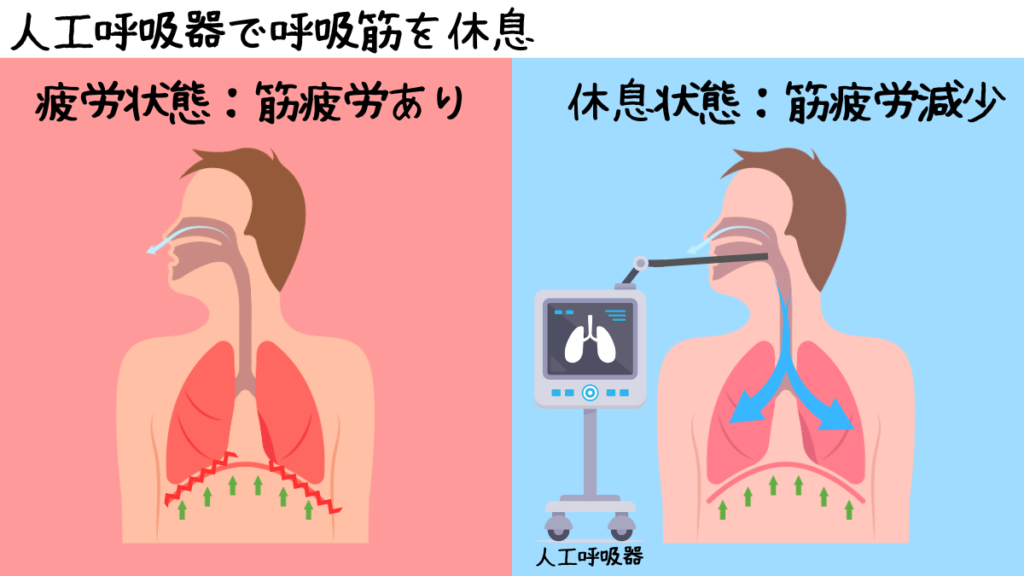

人工呼吸器の3つ目の目的は、呼吸筋疲労の軽減です。

呼吸筋(横隔膜や肋間筋)が過剰に働くと、エネルギー消耗と筋疲労が進行し、呼吸不全が悪化します。

人工呼吸器は、呼吸仕事を肩代わりし、筋の休息を促します。

ではどのようにして呼吸筋疲労を軽減するのかというと以下の方法が挙げられます。

- 呼吸仕事(WOB)

呼吸に必要なエネルギー

例:ARDSやCOPDでは気道抵抗やコンプライアンス低下でWOBが増加 - 疲労の兆候

頻呼吸(RR>30回/分)、胸腹部逆相運動、SpO2低下(<90%) - 人工呼吸器の効果

吸気圧や換気量を供給し、WOBを軽減。筋の回復を待つ間に酸素化と換気を維持

人工呼吸器の使用で呼吸の補助を行うことができるため、呼吸筋疲労を軽減することができます。

ただし、人工呼吸器による呼吸器筋疲労の軽減には注意点があります。

- 過剰補助のリスク

長期間の完全補助は呼吸筋の萎縮を招く

筋力維持のため、適切な自発呼吸を促す - 非同期の管理

患者と人工呼吸器の呼吸タイミングが合わないと、WOBが増加

トリガー感度(例:-1〜-2cmH2O)を調整し、同期を確保

- 呼吸筋疲労の改善には人工呼吸器を用いる

- 気道抵抗の増加や呼吸回数の増加、COPDで有効

臨床工学技士として現場で活かす知識

人工呼吸器を使用する3つの目的である酸素化、換気、呼吸筋疲労の軽減を理解したら、

それを現場でどう活かすかが重要です。

臨床工学技士の役割は、機器管理を超え、患者ケアの質を高めることにあります。

- モニタリングの徹底

- 酸素化:SpO2とABGでFiO2とPEEPを最適化

- 換気:EtCO2とPaCO2でMVを調整

- 呼吸筋:RRや胸郭運動で疲労サインを早期発見

- チーム連携

- 医師にデータを提供(例:「PaCO2が48mmHg、RRを2回増やしますか?」)

- 看護師に患者の観察ポイントを指導(例:「頻呼吸が続く場合はすぐ呼んでください」)

- 家族に目的を説明(例:「この機械は肺を休ませ、回復を助けます」)

- 安全管理

- 回路の滅菌と加湿を徹底。感染や乾燥は3つの目的全てを損なう

- アラーム設定を厳密に(例:SpO2<90%、PaCO2>50mmHgで通知)

- 機器点検を毎日実施、O2センサーやバッテリーの異常は即対応

まとめ

今回は人工呼吸器の目的について紹介してきました。

人工呼吸器を使用する目的は多岐にわたりますが、

特に重要なことは患者の呼吸を維持することです。

改善するためには根本的な治療が必要となるのですが、

呼吸を維持できているというのは医師にとっても治療に専念しやすい状態です。

人工呼吸器には複雑な設定があり、難しいと思われる方も多いと思いますが

この人工呼吸器の基本的な部分から抑えていくことが重要です。

一緒に頑張りましょう!