こんにちは、臨床工学技士の皆さん!

ペースメーカーの設定や管理で「レートレスポンス」という言葉を耳にしたことはありませんか?

この機能は、患者さんの日常生活をより快適にするための重要な技術です。

でも、原理やセンサーの種類、設定のポイントってちょっと複雑ですよね。

この記事では、レートレスポンスの基本から応用までをわかりやすく解説します!

さあ、一緒に学びを深めましょう!

- レートレスポンスについて

- 使用する各センサーについて

レートレスポンスとは?原理とその役割

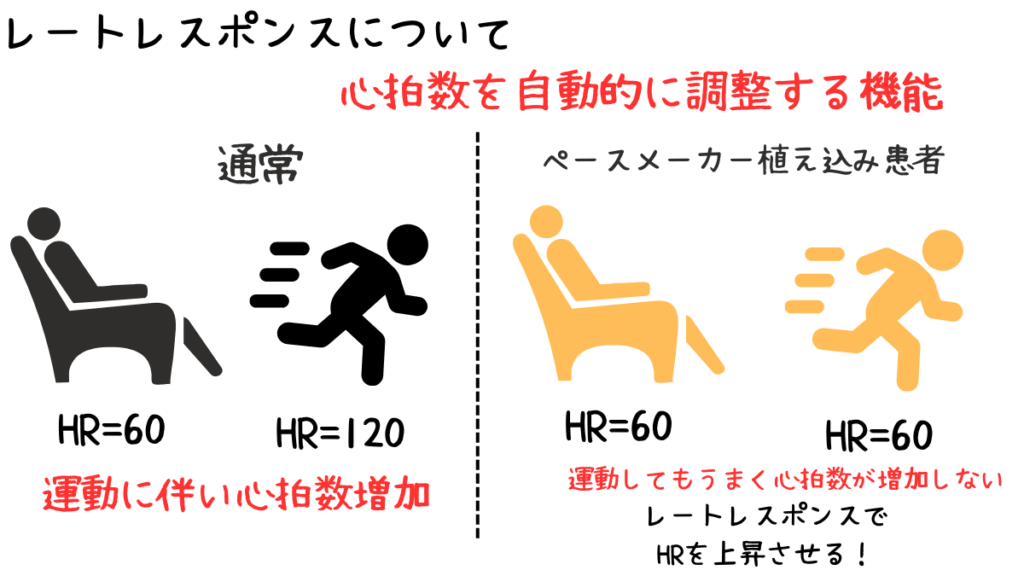

レートレスポンス(心拍応答機能(Rate Response, RR))とは、

ペースメーカーが患者の活動量や生理的ニーズに応じて心拍数を自動的に調整する機能です。

この機能が付いているかどうかはNBGコードの4文字目にRが付いているかどうかを確認してください。

(例)VVIR、DDDRなど

患者さんが安静にしているときや運動しているときなど、状況に応じて適切な心拍数を維持することで、

生活の質(QOL)を向上させます。

この機能の基本原理は、センサーが患者の身体の状態を検知し、

そのデータを基にペースメーカーが心拍数を増減させるというもの。

例えば、運動時には心拍数を上げ、安静時には下げることで、自然な心臓の動きに近づけます。

レートレスポンスが重要な理由は、心臓のポンプ機能が十分でない患者にとって、

適切な心拍数の調整が血流や酸素供給に直結するからです。

特に、心房細動や洞不全症候群の患者では、この機能が大きな役割を果たします。

臨床工学技士としては、レートレスポンスの設定が患者の症状や

生活スタイルに合っているかを評価することが求められます。

例えば、若くて活動的な患者さんと高齢で安静な生活を送る患者さんでは、

設定の最適化が異なるため、個別対応が不可欠です。

もちろん若くて活動的な場合でもレートレスポンスをつけることでQOLが悪化することもあるため、

この点については外来で適時調整していきます。

- レートレスポンスは患者の活動量に応じて心拍数を自動調整する機能

- 心臓のポンプ機能不足を補い、QOL向上に貢献

- 患者の生活スタイルに応じた設定の個別化が重要

レートレスポンスのセンサー:種類と特徴

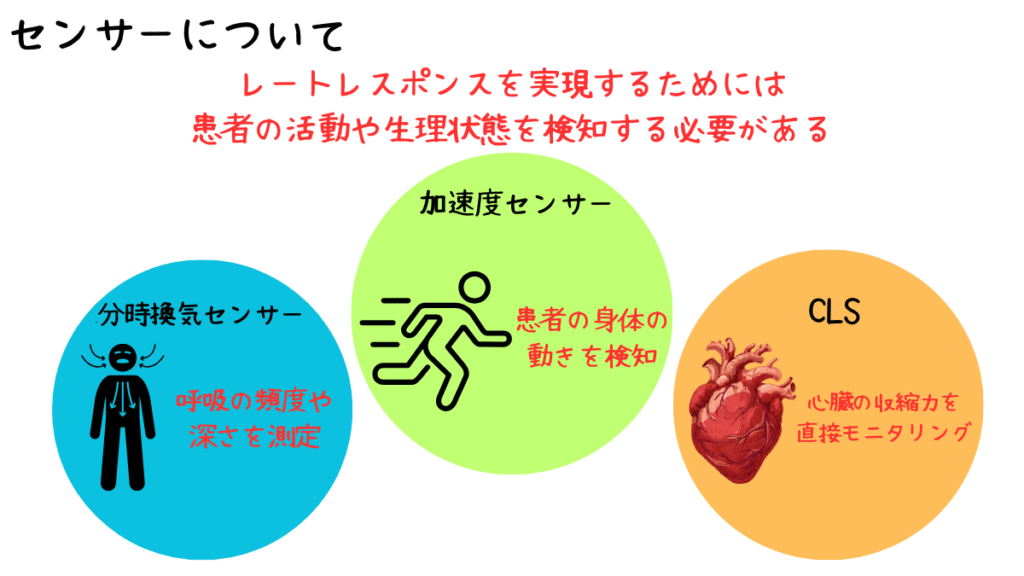

レートレスポンスを実現するためには、患者の活動や生理状態を検知するセンサーが欠かせません。

現在、ペースメーカーで使われる主なセンサーには以下の4種類がありますが、

現在特に主流なのは加速度センサーと分時換気センサーとなります。

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

- 加速度センサー

- 加速度センサーは、患者の身体の動きを検知する最も一般的なセンサーです。

歩行やランニングなどの振動を感知し、活動量に応じて心拍数を調整します。

メリットはシンプルで信頼性が高いことですが、

振動がない運動(例:自転車漕ぎ)では反応が弱い場合があります。 - 加速度センサーは設定の感度調整が重要。過敏すぎると安静時にも心拍数が上がってしまうため、

患者の生活パターンに合わせたチューニングが必要です。

- 加速度センサーは、患者の身体の動きを検知する最も一般的なセンサーです。

- 分時換気センサー

- 分時換気センサーは、呼吸の頻度や深さを測定し、運動強度を推定します。

運動時に呼吸が速くなると、それを検知して心拍数を上げます。

このセンサーは、自転車や水泳など、身体の振動が少ない運動にも対応できる点が強みです。 - 呼吸パターンが不安定な患者(例:COPD患者)では、誤検知のリスクがあるため、

設定の微調整が求められます。

- 分時換気センサーは、呼吸の頻度や深さを測定し、運動強度を推定します。

- CLS(Closed Loop Stimulation)

- CLSは、心臓の収縮力を直接モニタリングする先進的なセンサーです。

心臓の自律神経活動を反映し、運動だけでなくストレスや感情の変化にも対応します。

自然な心拍調整が可能で、特に複雑な症例に適しています。 - CLSは高度なアルゴリズムを使用するため、設定変更時の影響を慎重に評価する必要があります。

- CLSは、心臓の収縮力を直接モニタリングする先進的なセンサーです。

- QTセンサー(現在は使用されていない)

- QTセンサーは、心電図のQT間隔(心室の収縮からリラックスまでの時間)を測定し、

交感神経の活動を推定します。

運動やストレスに応じてQT間隔が短縮することを利用し、心拍数を調整します。

ただし、他の薬剤や電解質異常の影響を受けやすい点に注意が必要です。 - QTセンサーは薬剤投与中の患者で誤作動の可能性があるため、薬歴の確認が重要です。

- QTセンサーは、心電図のQT間隔(心室の収縮からリラックスまでの時間)を測定し、

各メーカーが採用しているセンサーは以下の通りです。(機種によって使用できないものもある)

- Medtronic

加速度センサー - Abbott

加速度センサー - Boston

加速度センサー・CLS - MicroPort

加速度センサー・分時換気量センサー - BIOTRONIK

加速度センサー・分時換気量センサー

- 加速度センサー:身体の動きを検知、シンプルだが限界も

- 分時換気センサー:呼吸から運動強度を推定、振動少ない運動に有効

- CLSとQTセンサー:自律神経や心電図を利用、高度な調整が可能

レートレスポンスの設定と適応:臨床での実践

レートレスポンスの設定は、患者の状態や生活習慣に合わせてカスタマイズすることが成功の鍵です。

ここでは、適応と設定のポイントを具体的に解説します。

レートレスポンスは、以下のような症例で特に有効です

- 洞不全症候群(SSS)

洞結節の機能不全により、心拍数が適切に上昇しない患者 - 心房細動(AF)

心房の不整脈により心拍数の調整が必要な場合 - 活動的な若年患者

運動時の心拍数増加をサポートする必要がある場合

逆に、安静な生活を送る高齢者や、特定の疾患(例:重度の心不全)では、

レートレスポンスの設定を控えめにすることがあります。

臨床工学技士は、患者のカルテや問診を通じて、適応の判断を医師と連携して行います。

設定のポイントは以下の通りです。

感度が高すぎると不必要な心拍数上昇が起こり、低すぎると運動時の対応が不十分になります。

心拍数が変化する速度(スロープ)を設定します。

急激な変化は患者に不快感を与えるため、スムーズな調整が求められます。

なお、調整についてはその場で行うというよりも定期的に外来で調整していく感じになります。

- 適応:洞不全症候群や心房細動、活動的な患者に有効

- 設定:センサー感度を患者に合わせて調整

まとめ

レートレスポンスは、ペースメーカーの心拍数調整機能を最適化し、患者のQOLを向上させる重要な技術です。

この記事では、原理、センサーの種類、そして設定と適応について詳しく解説しました。

この記事を活かしてペースメーカーの外来チェックに活かしてもらえると幸いです。

一緒に頑張りましょう!