自己血回収装置は、手術中の出血を有効活用し、患者の安全と治療の質を高める重要な医療機器です。

臨床工学技士として、装置の目的や原理、適応・禁忌、さらには診療報酬までしっかり理解しておくことは、

現場での信頼性を高める第一歩です。

心臓外科手術に関しては必須の機器ともなってくるためしっかりと理解していきましょう!

自己血回収装置の目的について

自己血回収装置の原理について

適応や禁忌について

自己血回収装置の目的とその重要性

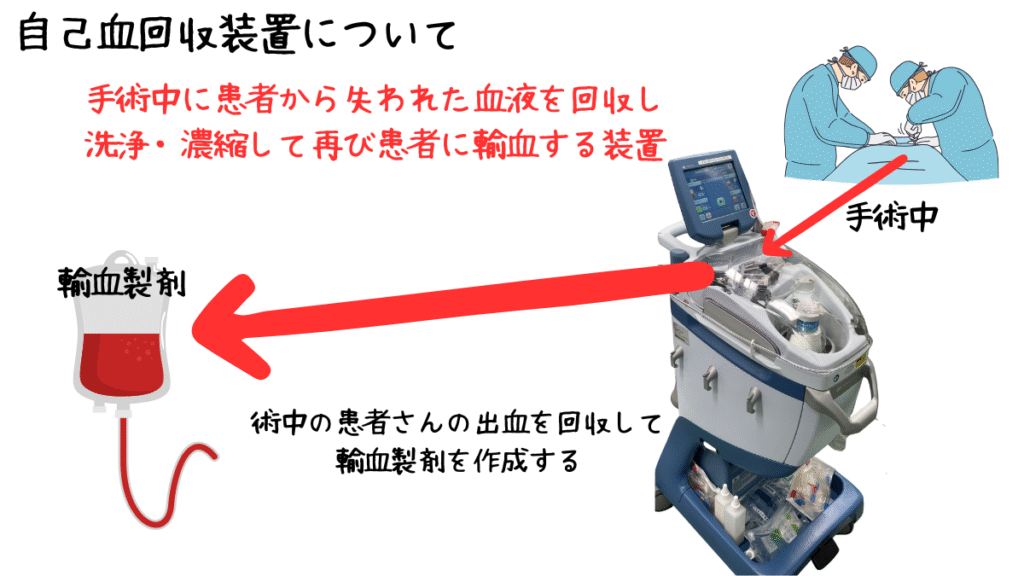

自己血回収装置は、手術中に患者から失われた血液を回収し、洗浄・濃縮して再び患者に輸血する装置です。

この装置の主な目的は、輸血に必要な同種血(他人の血液)の使用を減らし、

輸血に関連するリスクを最小限に抑えることです。

例えば、同種血輸血には、感染症のリスク(HIVや肝炎など)や

免疫反応(輸血関連急性肺障害:TRALIなど)が伴います。

自己血回収装置は、患者自身の血液を使用することで、これらのリスクを大幅に低減します。

また、血液バンクの在庫不足が問題となる地域や緊急手術の場面でも、

自己血の再利用は迅速な対応を可能にします。

臨床工学技士の役割としては、装置のセットアップや操作、回収血液の品質管理が重要です。

手術室での迅速かつ正確な対応が、患者の安全と手術の成功に直結します。

さらに、自己血回収は環境負荷の軽減や医療コストの削減にも寄与するため、

現代の医療現場でますます注目されています。

- 同種血輸血のリスク軽減と血液供給の安定化が目的

- 機器の使用で感染症や免疫反応のリスクを低減

- 装置の操作と血液の品質管理が臨床工学技士の役割

自己血回収装置の原理と仕組み

自己血回収装置の原理は、遠心分離技術を活用して血液中の赤血球を分離・洗浄し、

再利用可能な状態にするものです。

以下に、基本的な仕組みを解説します。

- 血液回収

手術中に吸引装置で回収された血液は、抗凝固剤(通常ヘパリン)とともに回収バッグに集められる - 遠心分離

回収された血液は遠心分離機に送られ、赤血球、血漿、白血球、血小板、

汚染物質(脂肪や組織片など)が分離される

赤血球は密度の違いにより外側に集まり、他の成分は廃棄される - 洗浄

分離された赤血球は生理食塩水で洗浄され、フリーのヘモグロビンや

炎症性メディエーターが除去

このプロセスにより、赤血球の純度が向上する - 濃縮と再輸血

洗浄後の赤血球は濃縮され、専用のバッグに集められ、患者に再輸血

このプロセスは通常、20〜30分で完了

臨床工学技士は、遠心分離機の設定(回転数や洗浄量)やポンプ速度の調整、フィルターの管理など、

装置の正確な操作を担当します。

特に、血液の品質を保つためには、適切な抗凝固剤の使用や洗浄プロセスの監視が欠かせません。

近年では、HaemoneticsのCell Saver 5やFreseniusのCATSなど、高性能な装置が普及し、

効率的で安全な自己血回収が実現しています。

- 赤血球を分離・洗浄する中心的な仕組み。

- 回転数や洗浄量の正確な設定が重要

適応・禁忌と診療報酬

自己血回収装置は多くの手術で有効ですが、適応と禁忌を正しく理解することが重要です。

また、診療報酬の知識は、医療機関の運用やコスト管理にも関わります。

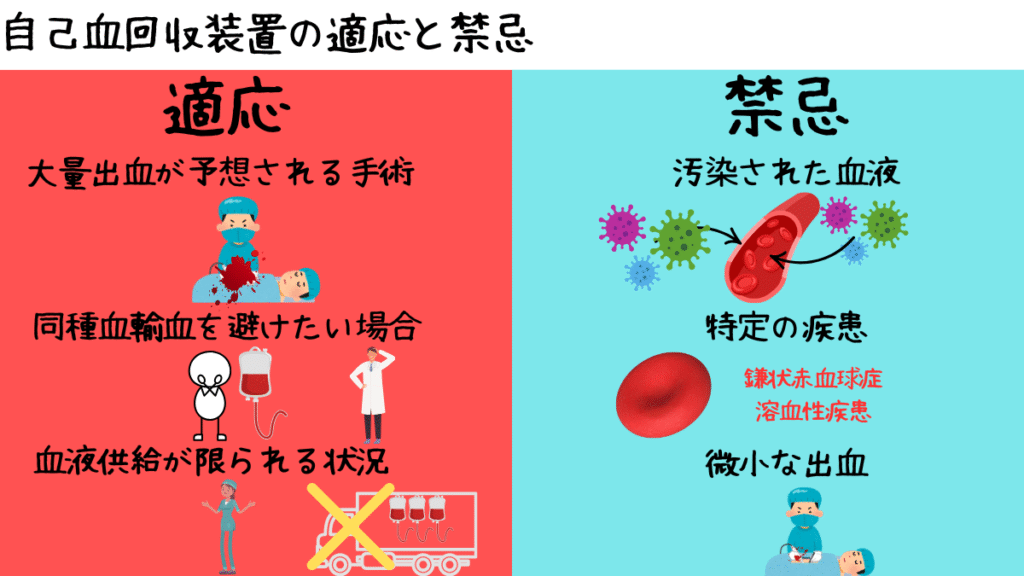

自己血回収装置が使用される適応疾患は以下の通りです。

- 大量出血が予想される手術

心臓血管外科、整形外科(脊椎手術や人工関節置換術)、肝臓手術、産科(帝王切開など)など - 同種血輸血を避けたい場合

宗教的理由(例: エホバの証人)や輸血リスクが高い患者(免疫不全など) - 血液供給が限られる状況

血液バンクの在庫不足や緊急手術時

また、禁忌となる疾患は以下の通りです。

- 汚染された血液

感染症(敗血症や腸管破裂による腹腔内汚染)や悪性腫瘍細胞が混入する可能性がある場合 - 特定の疾患

鎌状赤血球症や溶血性疾患では、回収血液の品質が保証できないため不適応 - 装置の限界

微量な出血ではコスト対効果が低い場合

臨床工学技士は、適応・禁忌の判断を医師と連携して行い、装置の使用可否を評価します。

また、日本では自己血回収装置の使用は診療報酬点数表で規定されており、

2025年現在、手術中の自己血回収(例: 心臓血管外科手術)で「手術に伴う自己血回収加算」として

約1,500点(15,000円相当)が算定可能です。

ただし、施設基準を満たす必要があります。また、保険適用外のケースでは全額自費となる場合があります。

- 大量出血手術や輸血回避が必要な患者が適応

- 汚染血液や悪性腫瘍、特定の疾患

まとめ

自己血回収装置は、輸血リスクの低減や血液供給の安定化に貢献する重要なツールです。

この記事では、装置の目的、遠心分離に基づく原理、適応・禁忌、診療報酬について詳しく解説しました。

臨床工学技士として、装置の正確な操作や患者安全の確保、チーム医療での連携を徹底し、

患者の命を支えるプロフェッショナルを目指しましょう。

ぜひ、この知識を現場で活かして、自信を持って活躍してください!

一緒に頑張りましょう!