心不全患者の評価に欠かせないフォレスター分類。

この分類は血行動態の理解や医療機器の適切な管理に直結する重要な知識です。

しかし、「フォレスター分類って何?」「現場でどう活かすの?」と疑問に思う方も多いはず。

この記事では、フォレスター分類の基礎から現場での活用法まで、臨床工学技士目線で徹底解説します。

フォレスター分類について気になる方はぜひ最後まで見てください!

- フォレスター分類について

- 分類ごとの治療法

フォレスター分類とは?心不全評価の鍵を握る

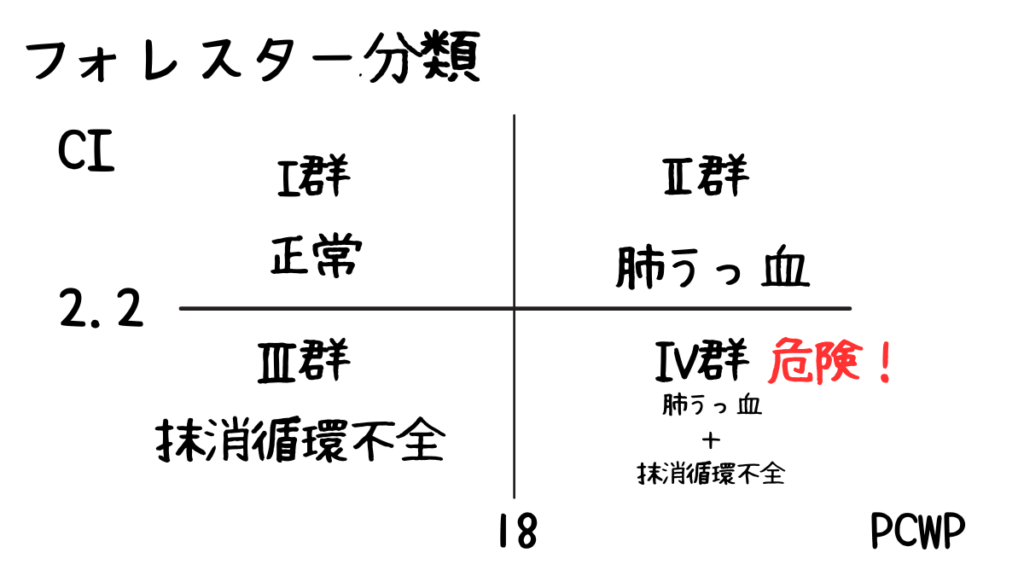

フォレスター分類は、1976年にForresterらが提唱した心不全の血行動態に基づく分類法です。

急性心筋梗塞後の心不全患者を対象に、

肺うっ血の程度(肺毛細血管楔入圧:PCWP)と心拍出量(Cardiac Index:CI)の2つの指標で

4つのサブセット(I~IV)に分類します。

これにより、患者の状態を迅速に把握し、治療やモニタリングの方針を立てる手助けとなります。

このPCWPとCIを測定する検査としてスワンガンツカテーテルがあります。

この検査の詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。

臨床工学技士としてフォレスター分類が重要な理由は以下の2つです。

- 血行動態の理解

心不全の重症度を客観的に評価できる - 機器管理との関連

補助循環装置(IABP、ECMOなど)の設定やモニタリングに役立つ

フォレスター分類の基礎:4つのサブセットをマスター

フォレスター分類は、PCWP(正常:≤18 mmHg)とCI(正常:≥2.2 L/min/m²)の組み合わせで、

以下の4つの分類に分けられます

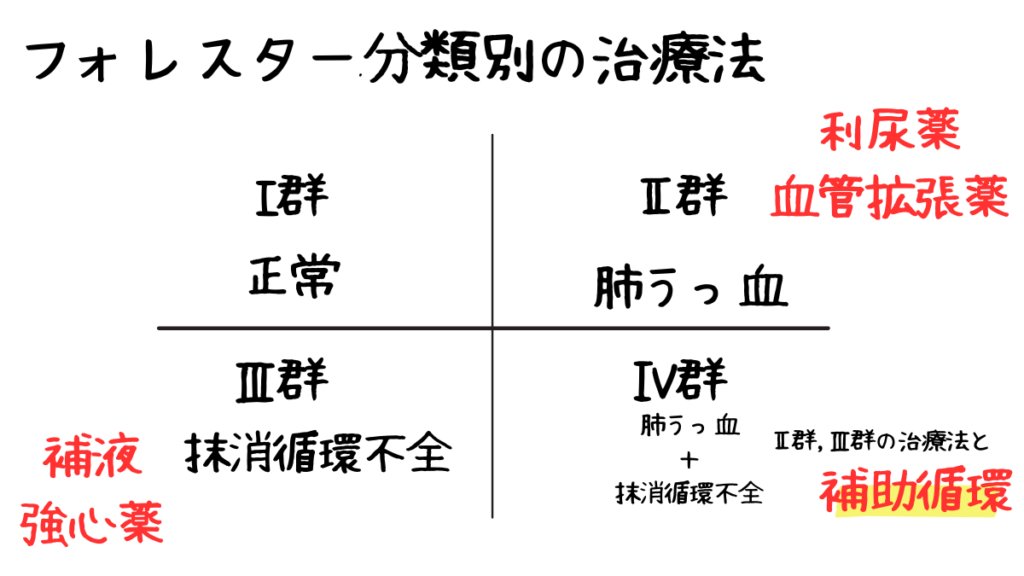

この分類についての内容は以下の通りです。

- I群(正常):PCWP≤18 mmHg、CI≥2.2 L/min/m²

肺うっ血なし、心拍出量正常。軽症または心不全なし

例:急性心筋梗塞後の安定患者 - Ⅱ群(肺うっ血):PCWP>18 mmHg、CI≥2.2 L/min/m²

肺うっ血あり、心拍出量は保たれている 利尿薬や血管拡張薬が必要

例:左心不全による肺水腫 - Ⅲ群(低灌流):PCWP≤18 mmHg、CI<2.2 L/min/m²

肺うっ血なし、心拍出量低下 強心薬や補液が必要

例:右心不全や心原性ショック初期 - Ⅳ群(肺うっ血+低灌流):PCWP>18 mmHg、CI<2.2 L/min/m²

肺うっ血あり、心拍出量低下、最重症で、緊急対応が必要

例:重症心原性ショック

PCWP、CIをフォレスター分類に当てはめて、患者の状態を素早く把握することが重要です。

特にⅣ群の場合は補助循環も必要となるケースが多いため、すぐに動ける準備をしておきましょう。

MEが押さえるべき実践ポイント

フォレスター分類で重要なのはPCWP、CIの指標について理解すること、分類ごとの治療を理解することです。

これらを理解するために一つずつポイントを押さえていきましょう。

PCWP

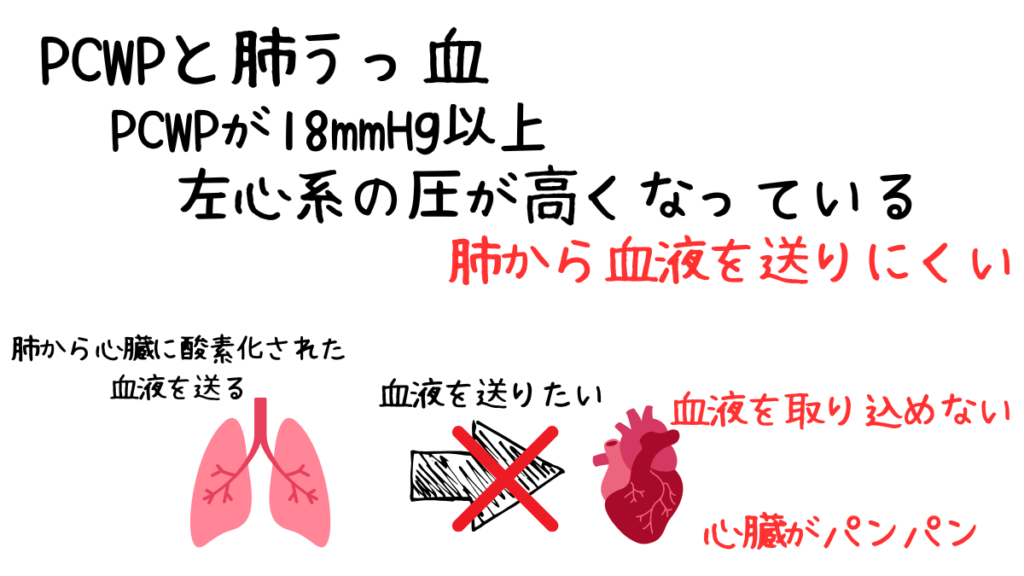

PCWPは左心系の機能評価ができる値であり、正常値は6~12mmHgとなっています。

この値が18mmHg以上となっていた場合、肺うっ血を引き起こしている可能性が高いです。

PCWPが上昇しているのは、左心室内に血液が多く貯留している状態であり、

左心室から全身に血液を送ることができない状態を表しています。

この時、

左心室に血液を送ることができない左心房→左心房に血液を送ることができない肺

といった感じで肺に血液が貯留している=肺うっ血になっている可能性が高いです。

- PCWPは左心系の機能評価ができる値で、正常値は6~12mmHg

- 肺うっ血は肺に血液が貯留している状態

- 原因は左心系に血液が貯留しているから

CI

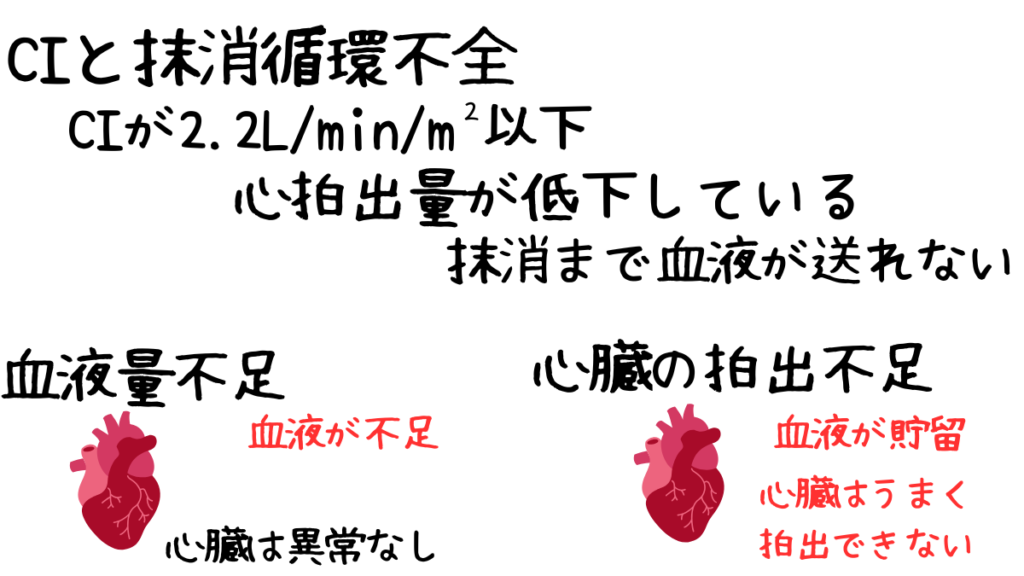

CIは心拍出量を個々人体格差を補正するために体表面当たりに換算した

心機能を表す指標で、正常値は2.5~4.2L/min/m²となっています。

この値が2.2以下となっている場合、末梢循環不全が疑われます。

CIが低下するということは、心臓の拍出量が低下しているということを意味するため、

循環血液量が不足しているか左心室の拍出機能が低下しているということです。

循環血液量が不足していることが原因でCIが低下している場合は、基本的な抹消循環不全となります。

一方で先ほど紹介したPCWPが18mmHg以上であると肺うっ血の可能性があるため、

循環血液量が不足しているというわけではなく、左心室の拍出機能が低下しているということになります。

- CIは心機能を表す指標で、正常値は2.5~4.2L/min/m²

- 心拍出量低下は心臓から拍出される血液が低下している状態(全身に血液を送れない)

- 原因は循環血液量が不足しているか左心室の拍出機能が低下しているか

フォレスター分類ごとの治療法

フォレスター分類によって分けられた分類によって治療法が異なります。

Ⅰ群の治療法

Ⅰ群に該当する場合は正常であるため、基本的に治療は行われず、心配であれば安静にするのが最も適切です。

ただし、Ⅰ群であっても今後の状態次第では、Ⅱ群、Ⅲ群と変化する可能性はあるので

その点は注意する必要があります。

Ⅱ群の治療法

Ⅱ群に該当する場合は肺うっ血の状態であるため、血液が必要以上に貯留しているということが想像できます。

つまり血液が貯留している原因を取り除くことが重要です。

- 利尿薬

過剰な水分を排出するため - 血管拡張薬

血管収縮による肺うっ血を改善

Ⅲ群の治療法

Ⅲ群に該当する場合は抹消循環不全であるため、心拍出量が低下しているということが想像できます。

つまり、心拍出量を上昇させる必要があります。

- 補液

循環血液量の不足を改善 - 強心薬

心機能低下を改善し、心拍出量を増加させる

Ⅳ群の治療法

Ⅳ群に該当する場合は、肺うっ血、末抹循環不全を同時に改善していく必要があります。

しかし、患者さんの状態がかなり悪化している状態である事が多く、補助循環の適応になります。

補助循環

IABP、PCPSなどを使用し、症状の改善を図る

基本的に最初に選ばれるのはIABPのイメージがありますが、適時IMPELLAやPCPSなども候補に挙がります。

もちろんⅣ群だからと言ってすぐさま補助循環を使用しますということにはならないですが、

血圧が許容できるレベル以上に低下している場合は検討されます。

この辺は医師の判断によるので何とも言えませんが、最高血圧が60台になってくると

かなり高い可能性で補助循環を入れることになります。

- Ⅰ群は経過観察

- Ⅱ群は利尿薬、血管拡張薬

- Ⅲ群は補液、強心薬

- Ⅳ群は補助循環

まとめ

今回はフォレスター分類について紹介してきました。

フォレスター分類はスワンガンツカテーテルの検査で求められるPCWP、CIの数値で

患者の心機能を評価することができ、次の治療法も考えることのできる非常に有益な心機能評価です。

フォレスター分類は循環器症例を判別するために基本的な分類の一つとなるため、

循環器系の業務に携わる臨床工学技士も知ってて当然の知識となります。

ですが、モニタリングや補助循環装置の操作に活かせば、現場での信頼度もアップします!

まずは測定値をフォレスター分類に当てはめて治療方針を考えてみることや、

補助循環を入れた患者さんをフォレスター分類に当てはめるとどうなるのかを考えるといいですね!

一緒に頑張りましょう!