ECMO管理中、右上肢の血ガスに迷ったことはありませんか?

― ミキシングゾーンを「数値で判断」するための実践ガイド ―

V-A ECMO管理中、右上肢の血ガスを見てこう思ったことはありませんか?

「このPaO₂、良いのか悪いのか判断できない」

「ミキシングゾーンって、今どこにある状態?」

「ECMO流量を触るべきなのか、様子見なのか分からない」

ECMO管理では右上肢の血ガス=安全指標と言われますが、

理由と意味を理解していないとただの数値確認で終わってしまいます。

特にミキシングゾーンは位置が変わることで

脳や心臓の酸素化が守られているかどうかが変わります。

この記事では

「なぜ右上肢を見るのか」、「今の数値が何を意味しているのか」

を現場で判断できる形で整理します。

- V-A ECMOで「右上肢の血ガス」が最重要になる理由

- 右上肢PaO₂からミキシングゾーンの位置をどう推測するか

- ECMO離脱や設定調整を考えるときの判断の軸

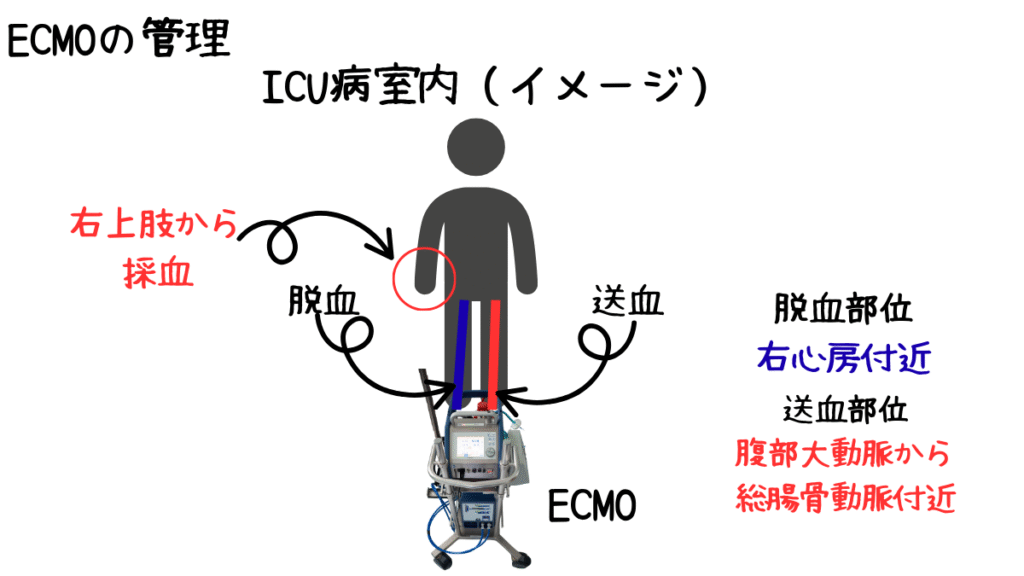

ECMOではなぜ右上肢で管理するのか

ECMO管理において、右上肢での動脈血ガス分析やSpO2測定は、

患者の状態を正確に把握するための重要な手法です。

なぜ右上肢が選ばれるのか、その理由を以下に解説します。

まず、ECMOには主に「V-V ECMO(静脈-静脈)」と「V-A ECMO(静脈-動脈)」の2種類があります。

V-V ECMOについてはこちらの記事を参考にしてください。

V-V ECMOについてはこちらの記事を参考にしてください。

特にV-A ECMOでは、心臓と肺の機能を補助するため、動脈側に酸素化された血液を戻す必要があります。

このとき、右上肢の動脈(通常は右橈骨動脈)がモニタリングに適している理由は、

解剖学的および生理学的な観点に基づいています。

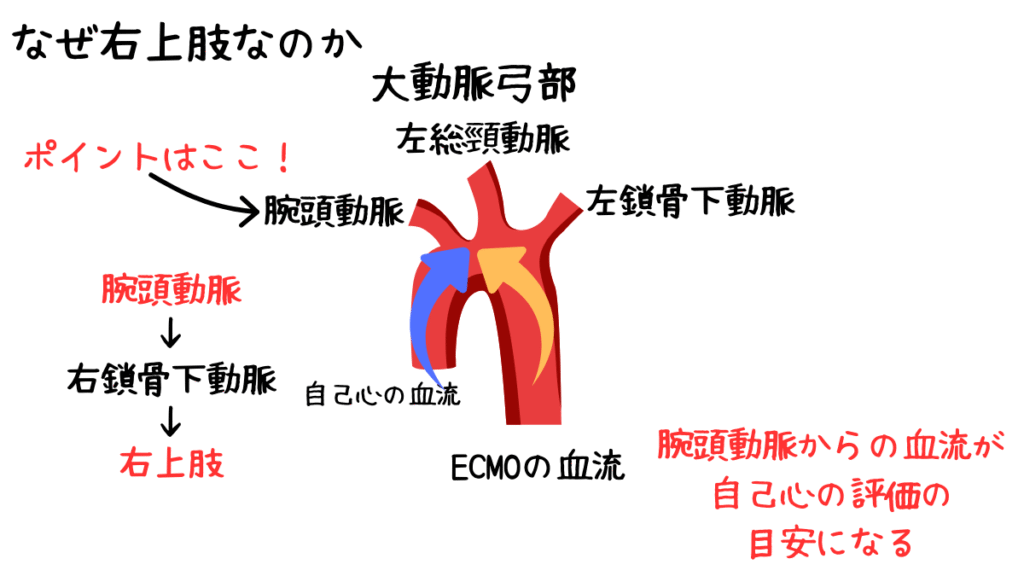

右上肢は、腕頭動脈から右鎖骨下動脈を介して血流が運ばれてくるため、

ECMO回路から戻された酸素化血液が心臓や脳に供給される前の状態を反映しやすい部位です。

ここで最初に押さえておくべき重要なポイントがあります。

ECMO管理では「どこで血ガスを見ているか」そのものが評価の前提になるという点です。

V-A ECMOでは、ECMO回路から戻る酸素化血液と、患者自身の心臓から拍出される血液が体内で混ざります。

このとき右上肢(主に右橈骨動脈)は、脳や冠動脈に向かう血流に最も近い場所の一つであり、

「今、脳と心臓にどの血液が流れているか」を最も反映しやすい部位になります。

そのため右上肢の血ガスは、単なる酸素化の確認ではなく、

ミキシングゾーンがどこに位置しているかを推測するための判断材料として用いられます。

つまりECMO管理において右上肢を見る理由は、「測りやすいから」ではなく、

患者にとって最も守るべき臓器の酸素化状態を評価するためなのです。

これにより、血ガス分析を通じて酸素化の効果や二酸化炭素の除去効率を正確に評価できます。

この患者側の血ガスとECMO側の血ガスの測定結果を比べてECMO離脱の評価を行うことも非常に重要です。

V-A ECMOでは、ポンプの流量と患者自身の心拍出量が競合する場合があり、

これが「ハーレクイン症候群(上半身と下半身で酸素飽和度が異なる状態)」を引き起こす可能性があります。

右上肢でのモニタリングは、このようなリスクを早期に発見するための鍵となります。

- 右上肢は酸素化血液の状態を正確に反映しやすい

- ハーレクイン症候群のリスク評価に役立つ

ミキシングゾーンとは何か、その役割と管理のポイント

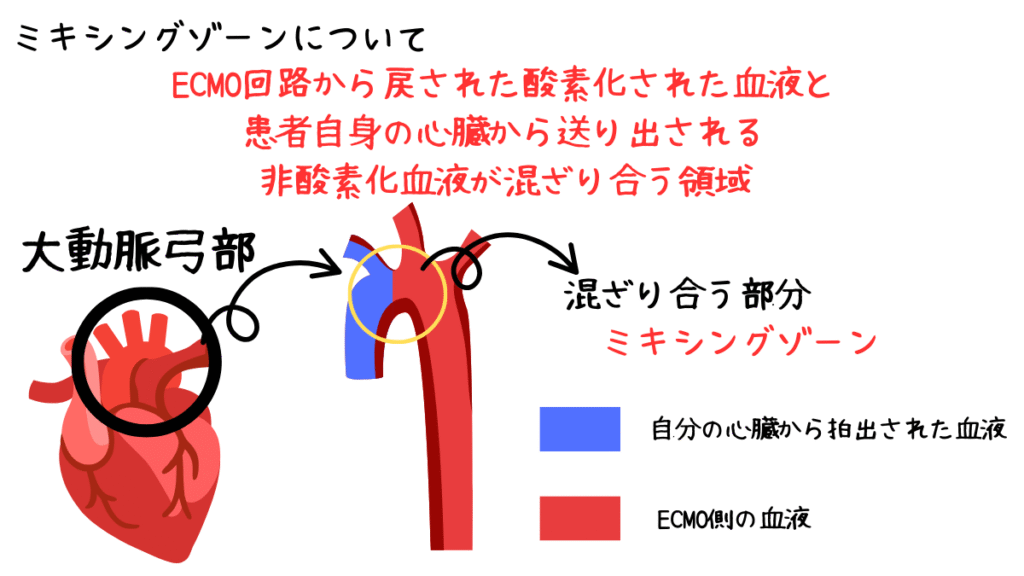

ミキシングゾーンは、ECMO管理において特にV-A ECMOで重要となる概念です。

これは、ECMO回路から戻された酸素化された血液と、

患者自身の心臓から送り出される非酸素化血液が混ざり合う領域を指します。

ミキシングゾーンの位置や状態は、患者の酸素供給効率や治療効果に大きく影響します。

ミキシングゾーンが発生する主な理由は、V-A ECMOではECMOポンプが動脈系に血液を送り込む一方で、

患者の心臓も独自に血液を拍出しているためです。

この2つの血流が合流する場所がミキシングゾーンであり、通常は大動脈弓やその近辺に形成されます。

このゾーンの位置は、ECMOの流量や患者の心機能、カニューレの挿入位置によって変動します。

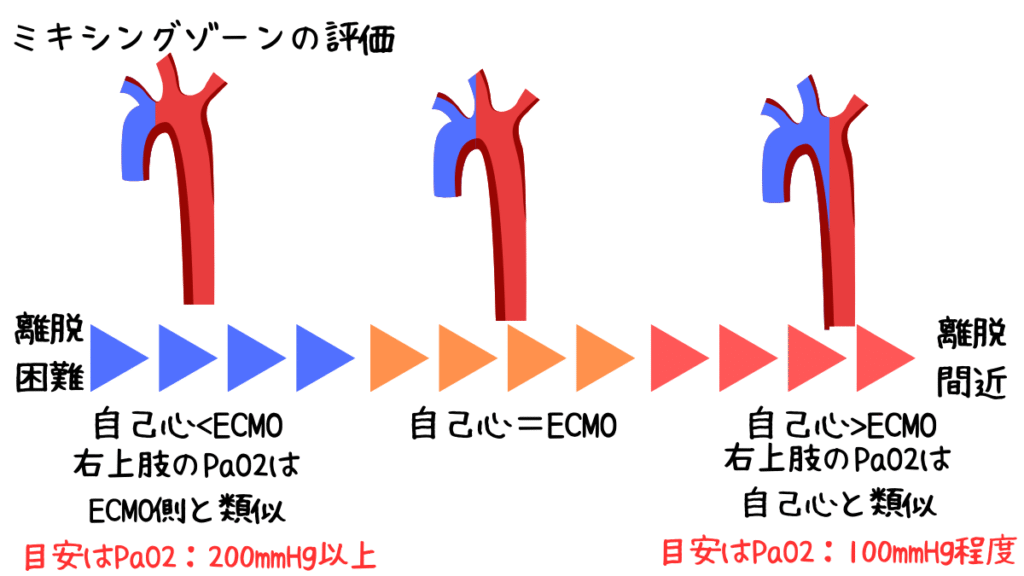

ミキシングゾーンの推移に関しては今どの段階か判断するために3つのフェーズがあります。

なお、推移の値は判断の目安であり絶対値ではありません。

- 自己心>ECMO

この状態はECMOに依存している状態で、離脱困難な段階です。

この時、右上肢のPaO₂はECMO側と類似している値になることが多く、

200mmHg程度であることが予想されます。 - 自己心=ECMO

この状態はECMOに依存している状態ではあるものの、改善傾向にはあります。

この時、右上肢のPaO₂はECMO側よりもやや低くなっています。

この時の数値はミキシングゾーンの変化によって異なります。 - 自己心>ECMO

この状態はECMOにほぼ依存していない状態で、離脱可能か検討できる段階です。

この時、右上肢のPaO₂は自己心の値になることが多く、

100mmHg程度であることが予想されます。

ミキシングゾーンの管理で重要なのは、

酸素化血液が十分に全身(特に脳や心臓)に供給されているかを確認することです。

例えば、ミキシングゾーンが大動脈の遠位側(下半身側)に偏ってしまうと、上半身への酸素供給が不足し、

ハーレクイン症候群のリスクが高まります。

このため、右上肢での血ガス分析やパルスオキシメータを活用して、ミキシングゾーンの位置を推定し、

必要に応じてECMOの流量やカニューレの位置を調整します。

また、ミキシングゾーンの管理では、血流の可視化も有効です。

超音波検査(エコー)や胸部X線を用いて、カニューレの位置や血流の動態を確認することで、

ミキシングゾーンの最適化が可能です。

臨床工学技士としては、これらのデータを医師や看護師と共有し、

チーム全体で治療方針を決定することが求められます。

- ミキシングゾーンは酸素化血液と非酸素化血液の合流点

- 右上肢での血ガス分析でゾーンの位置を推定。

- 超音波やX線で血流動態を確認し調整。

ECMO管理の実践:右上肢とミキシングゾーンの統合的アプローチ

右上肢でのモニタリングとミキシングゾーンの管理を組み合わせることで、ECMOの効果を最大化し、

患者の予後を改善できます。

ここでは、臨床工学技士が実践すべき具体的なアプローチを紹介します。

- 右上肢での血ガス分析

右上肢での血ガス分析は、1日数回(通常4〜6時間ごと)行い、

酸素分圧(PaO2)、二酸化炭素分圧(PaCO2)、pH、乳酸値をモニタリング

これらのデータは、ECMOの酸素化性能や換気効率を評価するだけでなく、

ミキシングゾーンの位置が適切かどうかを判断する手がかりとなります - ミキシングゾーンの管理

ECMOの設定(血流量、酸素濃度、酸素流量)と患者の心機能のバランスを取ることが重要

患者の心機能が強い場合、ミキシングゾーンが近位(上半身側)に移動し、酸素供給が安定するが、

心機能が低下するとゾーンが遠位に移動するリスクが高まります - チーム連携

医師や看護師と密にコミュニケーションを取り、右上肢のデータやミキシングゾーンの状態を

共有することで、迅速な意思決定が可能になります

例えば、右上肢のPaO2が低い場合、ミキシングゾーンが遠位に偏っている可能性があり、

ECMO流量の増加やカニューレの調整が必要です。

このため、臨床工学技士は心エコーや血圧データと連携し、ECMO設定を細かく調整します。

万が一ミキシングゾーンが適切でない場合、カニューレの再配置や追加の薬物療法(例:強心剤)が

必要になることがあります。

なお、ミキシングゾーンの確認も重要ですがECMO側の管理を行うことも非常に重要です。

- 右上肢の血ガス分析でECMOの効果を評価

- ミキシングゾーンの位置を心機能とECMO設定で調整

まとめ

ECMO管理は、臨床工学技士にとって高度なスキルと知識が求められる分野です。

右上肢でのモニタリングは、酸素化状態や灌流圧を正確に把握するための重要な手段であり、

ミキシングゾーンの理解は酸素供給の最適化に不可欠です。

この記事では、右上肢での血ガス分析の意義、ミキシングゾーンの役割、

そして実践的な管理アプローチについて詳しく解説しました。

これらの知識を活用し、ECMOの設定調整やチーム連携を通じて、患者の命を救う一助となれば幸いです。

臨床工学技士として効率的で安全なECMO管理を牽引していきましょう!

一緒に頑張りましょう!