呼吸器療法は、臨床工学技士にとって重要なスキルの一つです。

特に人工呼吸器のモードを理解し、患者の状態に応じて適切に使い分けることは、治療の質を左右します。

この記事では、代表的なモードであるA/C(補助/強制換気)、SIMV(同期間欠強制換気)、CPAP(持続陽圧呼吸)について、特徴や適応、設定のポイントを徹底比較します。

人工呼吸器は機種によってモードの名称が異なるため、本当に覚えにくいとは思いますが、基本はこの3つのモードが軸となっています。

この記事を見て呼吸器の苦手意識を克服しましょう!

- A/C、SIMV、CPAPについて

- PSについて

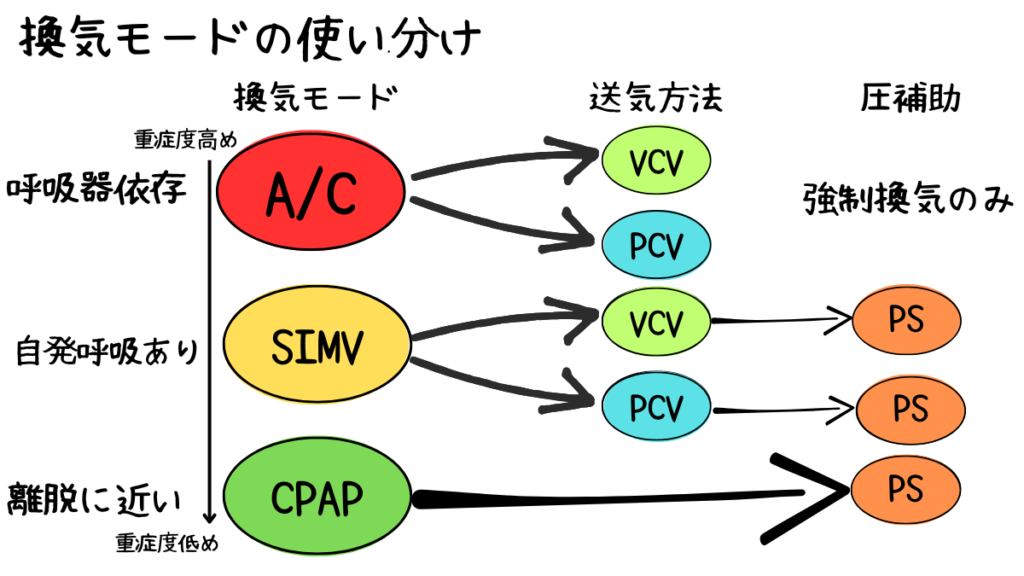

換気モードについて

まず、人工呼吸器のモードを理解するうえで重要なのは換気モードの大まかな使い分けは知っておくべきです。

人工呼吸器には大きく分けると2種類あります。

- CMV:continuous mandatory ventilation(調節換気)

患者さんの自発呼吸があっても人工呼吸器が設定通りに作動する(強制換気と呼ぶことが多いです) - PTV:patient trigger ventilation(補助換気)

患者さんの自発呼吸によって補助を行う

現在主流となっているA/CはCMVとPTVのちょうど中間、SIMVとCPAPは補助換気といった感じです。

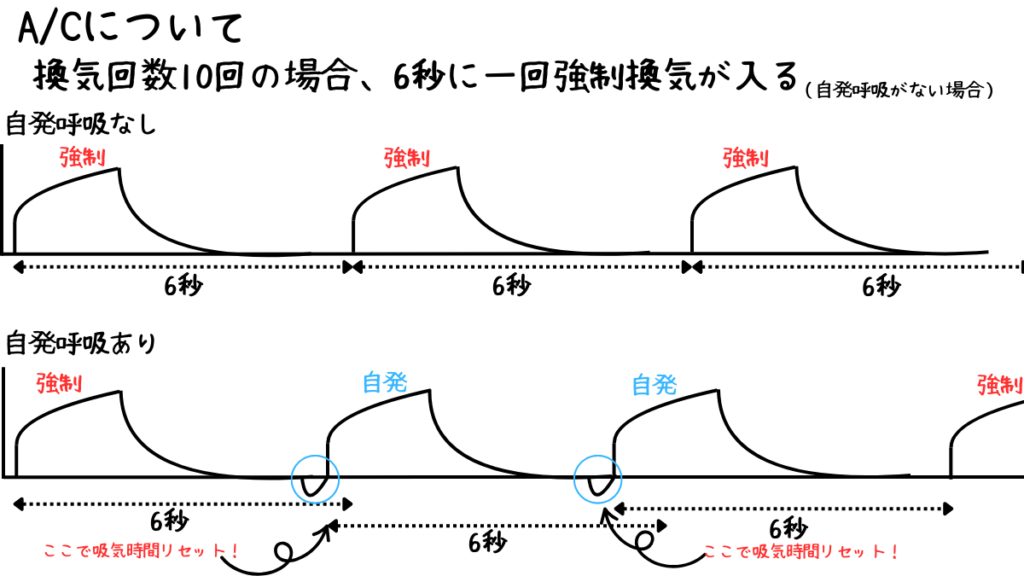

A/Cについて

A/Cモード(Assist/Control:補助/強制換気)は、患者の自発呼吸を補助しつつ、設定した呼吸回数を強制的に保証するモードです。

患者が自発呼吸を始めると換気が補助され、呼吸がなければ機械が強制的に換気を行います。

分類としてはCMVには属していますが、その中でも患者の自発呼吸を活かすことができるため、CMVとPTVの中間といった位置づけとなっています。

A/Cの適応としては急性呼吸不全(ARDS、肺炎など)や自発呼吸が不安定な患者が適応となります。

その他には全身麻酔後の患者なども適応になります。

そんなA/Cのメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット

・安定した換気量を確保

・患者の呼吸仕事量を軽減

デメリット

・自発呼吸が過剰だと過換気リスクあり

・長期間使用すると呼吸筋が弱化する可能性あり

A/Cの設定のポイントは以下の通りです。

- 換気回数

10~20回/分(患者の状態による) - 吸気圧/容量

目標とする一回換気量(6~8mL/kg)を基準 - トリガー感度

自発呼吸を適切に検知できるよう調整

SIMVについて

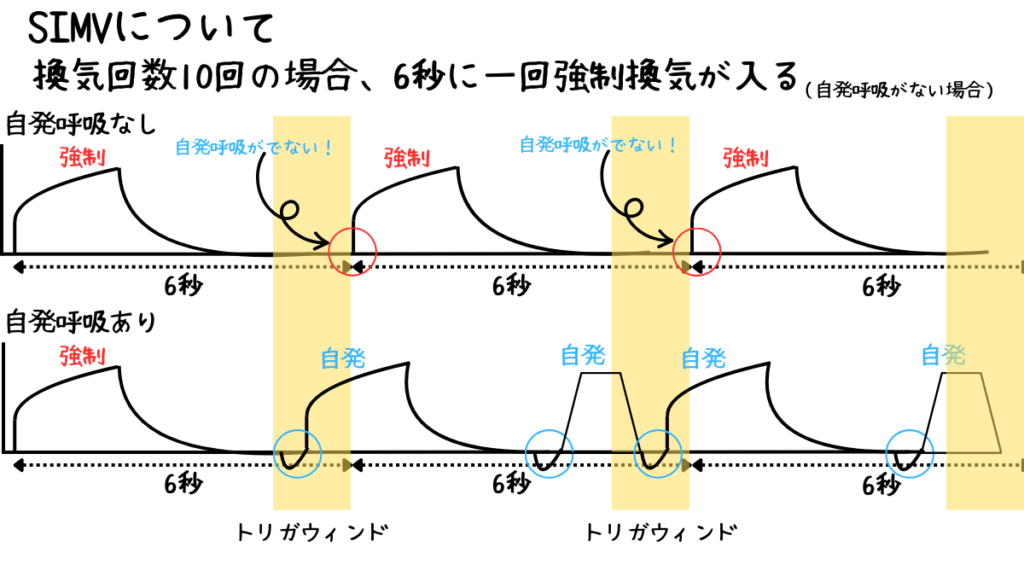

SIMV(synchronized intermittent mandatory ventilation:同期型間欠的強制換気)は、

自発呼吸と強制換気を同期させるモードです。

設定した回数の強制換気を保証しつつ、その間に患者が自発呼吸を行うと補助はされません。

SIMVの適応としては人工呼吸器からの離脱過程や自発呼吸を維持しつつ補助が必要な患者なども適応になります。

そんなSIMVのメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット

・自発呼吸を促し、呼吸筋の衰えを防ぐ

・離脱に向けた移行に適している

デメリット

・自発呼吸が弱いと十分な換気が得られない

・設定が複雑で調整が必要

SIMVの設定のポイントは以下の通りです

- 強制換気回数

通常6~12回/分(離脱時は徐々に減らす) - 一回換気量

患者の体格や肺コンプライアンスに応じて - PEEP

肺胞虚脱を防ぐため5~10cmH₂O程度

トリガウィンドについて

SIMVの波形紹介の際にしれっとでてきたトリガウィンド。

SIMVで、1分間の強制換気回数(例: 10回/分)を設定した場合、1回あたりの周期は6秒(60秒÷10回)。

トリガーウィンドウはこの周期内に設けられる「自発呼吸を待つ時間」です。

機種によっては、ウィンドウの長さを直接調整できる場合もありますが、

多くの人工呼吸器では、トリガーウィンドウは強制換気周期の後半部分(例: 周期の50~75%)に設定されます。

例: 周期が6秒なら、トリガーウィンドウは後半3~4秒間に設定されることが一般的。

このウィインド内に自発呼吸が生じれば、患者さんのタイミングで設定された強制換気を送り、

ウィンド内に自発呼吸が出現しなければ強制換気を送ります。

また、ウィンド外で出現した自発呼吸に対しては強制換気は送りません。(PS付与は可能)

ちなみにトリガーは主に2種類あり、この設定が適切でないと、自発呼吸をうまくトリガーすることができません。

- 圧トリガー

気道内の圧力低下を検知(例: -1~-3cmH₂O) - フロートリガー

吸気流量の変化を検知(例: 1~3L/min)

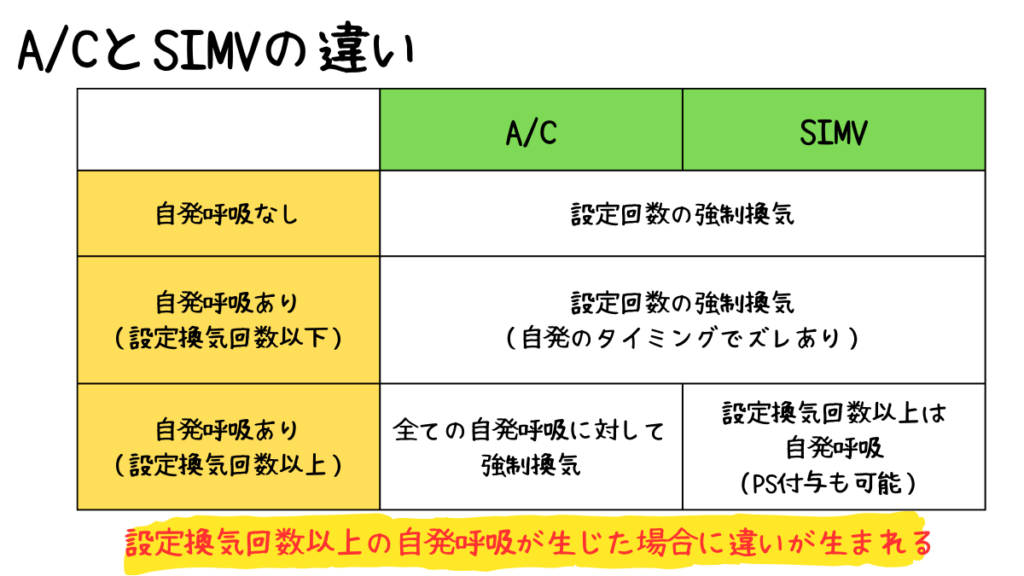

A/CとSIMVの違い

A/CとSIMVの大きな違いはトリガーウィンドが設けられているかどうかという点です。

このウィンドにより、自発呼吸が生じた際の対応が異なります。

CPAPについて

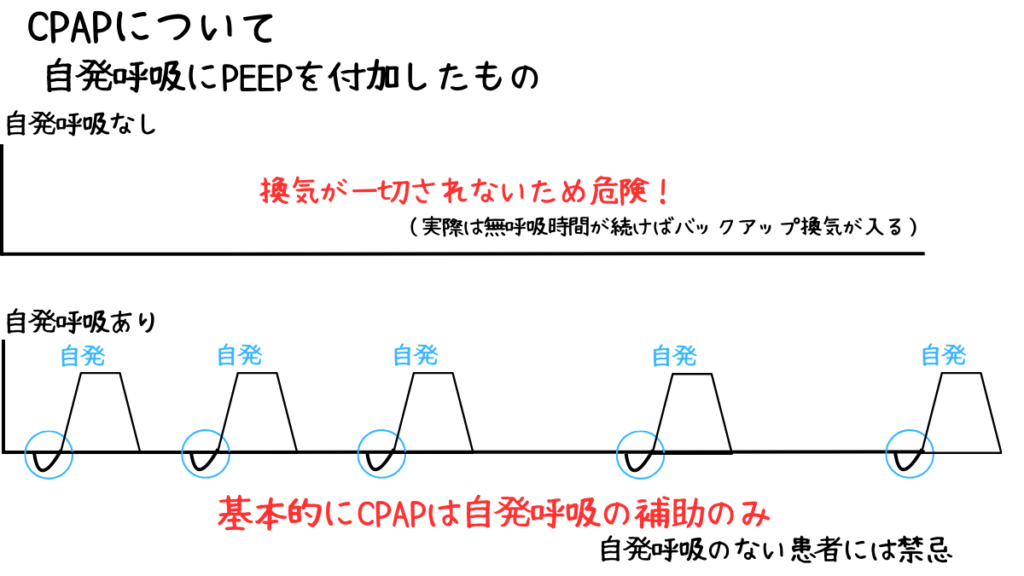

CPAP(continuous positivie airway pressure:持続的気道内陽圧)は、気道に持続的な陽圧をかけるモードで、

自発呼吸を前提とします。

吸気も呼気も一定の圧力を維持し、肺胞の虚脱を防ぎます。

CPAPの適応としては軽度~中等度のARDSや心原性肺水腫や睡眠時無呼吸症候群(SAS)、なども適応になります。

SASの場合は在宅用の呼吸器が使用されることが多く、実際に病院でSASに対して人工呼吸器を使用することは

ほとんどありません。

そんなCPAPのメリット、デメリットは以下の通りです。

メリット

・呼吸仕事を軽減し、酸素化を改善

・非侵襲的(マスク使用)に適用可能

デメリット

・自発呼吸がない場合、換気は保証されない

CPAPの設定のポイントは以下の通りです

- 圧力

5~15cmH₂O(患者の耐容性と酸素化目標で調整) - 酸素濃度

SpO₂が90%以上を維持するよう設定 - モニタリング

呼吸パターンやリークを定期確認

PSについて

最後にSIMVやCPAPに対しては追加で設定ができるPSについて紹介します。

PS(pressure support:圧支持)は自発呼吸の補助を行う設定で、吸気時に設定した圧力を加えて呼吸仕事を

軽減します。

換気回数やタイミングは患者依存です。

A/Cの場合は自発呼吸が生じても強制換気を送気するだけなのでPSは設定できません。

PSのメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット

・患者の呼吸パターンに柔軟に対応

・呼吸筋の疲労を軽減

デメリット

・圧設定が不適切だと効果が得られない

・自発呼吸が停止すると作動しない

患者さんの自発呼吸に対してPSを付加することのより、患者さんは楽に吸気を行うことができるため、

吸気時の呼吸仕事量を軽減させ、ファイティングも少なく、人工呼吸器からの離脱に用いられます。

支持圧

5~15cmH₂O(一回換気量が適切になるよう調整)

トリガー感度

患者が楽に吸気を開始できるよう設定

サイクルオフ

吸気終了を適切に検知する調整

まとめ

A/C、SIMV、CPAPは、それぞれ特性が異なり、患者の状態や治療目標に応じて使い分ける必要があります。

この3種類のモードを使い分けていき、患者さんが人工呼吸器から離脱を行う、

ウィーニングを進めていくことができます。

呼吸器療法はチーム医療の一環で、人工呼吸器の設定に関しては臨床工学技士が最も重要なポジションにいます。

医師や看護師と連携しながら、最適な設定を見極めてください。

一緒に頑張りましょう!