皆さんは体温管理療法を知っていますか?

臨床工学技士として医療現場で活躍する皆さんにとって、体温調節装置「サーモガード」は重要な機器です。

心停止後の低体温療法や手術中の体温管理など、患者の命を支える場面で活躍するこの装置は主にICUで使用されることが多く、熱中症が多くなる夏の時期には使用頻度が急増します。

ただ、心停止後など、他にも適応になる部分は多く、年中使用することがあります。

今回は、サーモガードの基本からその仕組み、臨床での役割までを徹底的に解説します。

- サーモガードについて

- サーモガードの仕組み

- サーモガードの適応

サーモガードについて

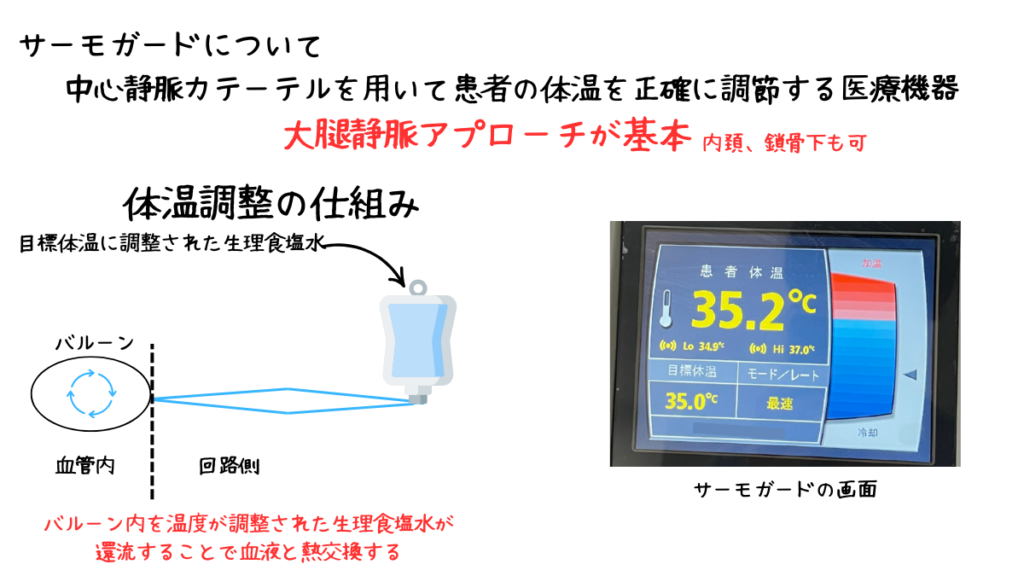

サーモガード(Thermogard)は、中心静脈カテーテルを用いて患者の体温を正確に調節する医療機器です。

主に低体温療法(TTM: Targeted Temperature Management)や発熱管理に使用され、脳保護や臓器保護を目的とした治療で効果を発揮します。

例えば、心停止後の患者に対して体温を32~36℃に保つことで、神経学的予後を改善するサポートをします。

この装置の特徴は、外部から冷却する従来の方法(冷却ブランケットなど)と異なり、

体内で直接血液を温めたり冷やしたりする点です。

これにより、迅速かつ精密な体温調節が可能になります。

- サーモガードは体温調整に使われる機器

- 体内で直接体温調整を行うため迅速かつ正確に調整可能

サーモガードの仕組みについて

サーモガードの体温調節の仕組みは、次の3つのステップで成り立っています。

1. カテーテルを通じた血液の循環

2. 熱交換による体温調節

3. リアルタイムモニタリング

カテーテルを通じた血液の循環

サーモガードシステムでは、専用の中心静脈カテーテル(例: ICYカテーテル)が患者の血管に挿入されます。

このカテーテルには、生理食塩水が流れるチューブが内蔵されており、血液と熱交換を行います。

カテーテルは通常、大腿静脈や内頸静脈に挿入され、血液が装置内で処理される準備を整えます。

熱交換による体温調節

カテーテル内の生理食塩水は、サーモガード本体で設定された温度に調整されます。

例えば、低体温療法では冷やされた生理食塩水がカテーテル内を循環し、血液から熱を奪います。

逆に、体温を上げる場合は温められた生理食塩水が血液に熱を伝えます。

このプロセスは閉鎖回路で行われるため、生理食塩水が患者の体内に入ることはありません。

つまり、生理食塩水が減少することはないため、使用に伴う生理食塩水の交換は不要ですが、

機械に異常が生じている場合、残量が減少している可能性はあります。

リアルタイムモニタリング

サーモガードには温度センサーが搭載されており、患者の体温をリアルタイムで監視します。

目標温度(例: 34℃)を設定すると、装置が自動で冷却や加温を調整し、誤差を最小限に抑えます。

臨床工学技士は、このモニタリングデータを確認しながら、異常がないかをチェックする重要な役割を担います。

- 体温を目標体温に調整するために生理食塩水の温度を調整し、循環させる

- 閉鎖回路で行われるため、生理食塩水が患者の体内に入ることはない

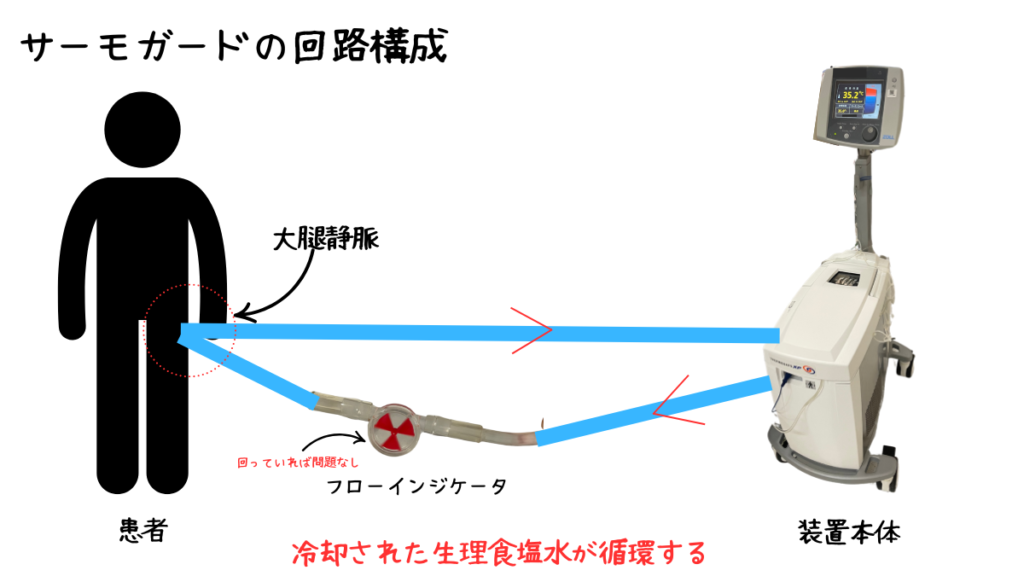

サーモガードの回路構成

臨床工学技士としてサーモガードを使用する際に重要なのは装置の準備です。

装置の準備は私たちの役割であることが多く、

ここが準備できなければ治療自体が行えないので絶対にマスターしましょう。

まず、サーモガードの必要物品は以下の通りです。

- 装置本体

- スタートアップキット

- カテーテル(COOL LINE、ICY、Quattro)

COOL LINEの適応:くも膜下出血、頭部外傷、熱中症

ICY、Quattroの適応:心停止・心拍再開後、頭部外傷 - 生理食塩水500ml

これらの物品を組み合わせて回路のプライミングを行い、使用できる状態にしましょう。

ただし、カテーテルは治療を行う疾患によって物品が異なるため注意しましょう。

カテーテルについては主に3種類あります。

ただし、ICYとQuattroは適応疾患、診療報酬、留置事項も同じであり、施設によって好きな方が採用されています。

私の施設ではサーモガードのカテーテルとしてCOOL LINEとICYが採用されています。

カテーテルが異なる場合でも回路構成は変化しません。

使用時の注意点としては、カテーテル内にフローインジケータが回転していることを確認してください。

ここが回転していない場合、循環していないので、回路内に異常がある可能性が高いです。

ただし、プライミングによる気泡の除去が不確実な場合も回転しないので、開始時はこの部分を確認しましょう。

- カテーテルは複数種類があり、適応疾患によって異なる

- 回路に問題が無ければフローインジケータが回転し続ける

サーモガードの適応

サーモガードは、主に以下のような状況で使用されます。

- 心停止後の低体温療法

脳へのダメージを軽減するため、蘇生後の患者に適用 - くも膜下出血、頭部外傷

脳保護のために体温をコントロール - 熱中症

異常な体温上昇を抑える緊急対応

これらの場面では、医師や看護師と連携しつつ、臨床工学技士が装置の準備や操作、管理を担当します。

まとめ

サーモガードは非常に有効な装置ですが、リスクも伴います。

血栓形成や感染症、カテーテル挿入時の合併症などが報告されています。

そのため、使用前には必ず医師の指示に従い、患者の状態を慎重に評価することが求められます。

臨床工学技士としては、装置の点検と記録保持を徹底し、安全性を確保しましょう。

サーモガードは、体温調節を通じて患者の命を支える強力なツールです。

その仕組みを理解し、臨床での役割を果たすことで、臨床工学技士としての価値を最大限に発揮できます。

この記事が、皆さんの現場での一助となれば幸いです。

一緒に頑張りましょう!