今回は、手術室やICUで大活躍する「ビジレオ(Vigileo)」について徹底解説します。

ビジレオは、エドワーズライフサイエンス社が開発した低侵襲血行動態モニタリングシステム。

患者の循環状態をリアルタイムで把握できるツールとして、私たち臨床工学技士にとっても欠かせない相棒です。

「心拍出量って何?」「SVVってどう使うの?」というかたもこの記事をぜひ最後まで見て行ってください。

ビジレオの基本から臨床での実践まで、しっかりお届けします。

- ビジレオについて

- ビジレオのセットアップ方法

- ビジレオの注意点について

ビジレオについて

ビジレオは、フロートラックセンサーを使い、動脈圧波形を解析して血行動態を測定します。

ビジレオ最大のポイントは肺動脈カテーテル(スワンガンツ)のような侵襲的な方法ではなく、

既存の動脈ラインに接続するだけで様々な血行動態を測定することができます。

例えば、心臓が1分間に送り出す血液量(心拍出量: CO)を計算し、

医師が輸液や薬剤の調整を判断する手助けをします。

実際接続してみると「こんな簡単に測れるの?」と思う方も多いと思います。

ビジレオで測れる主な指標は以下の通りです。

- 心拍出量(CO)

心臓が1分間に送り出す血液量 正常値は4~8L/min フロートラックセンサーで測定 - 心係数(CI)

心拍出量を体格も考慮し補正した値 正常値2.5~4.0L/min/m² CO/BSAで算出 - 1回拍出量(SV)

1回の心拍で送り出される血液量 60~100ml/回 フロートラックセンサーで測定 - 1回拍出量変化率(SVV)

呼吸による血液量の変動を示し、輸液の必要性を判断する目安 10~13% フロートラックセンサーで測定 - 体血管抵抗(SVR)

血管の抵抗を示す値 800~1200[dyne-sec/cm⁵] 80×(MAP-CVP)/CIで算出 - 中心静脈血酸素飽和度(ScvO₂)

全身の酸素需要と供給のバランスを示す指標 60~80% プリセットカテーテルで測定

特にSVVは輸液の指標となる値で、13%を超えた患者さんには輸液が選択肢に挙げられます。

見つけた際は医師に指摘するといい臨床工学技士と思われるかもしれません。

- ビジレオは、フロートラックセンサーを使い、動脈圧波形を解析して血行動態を測定

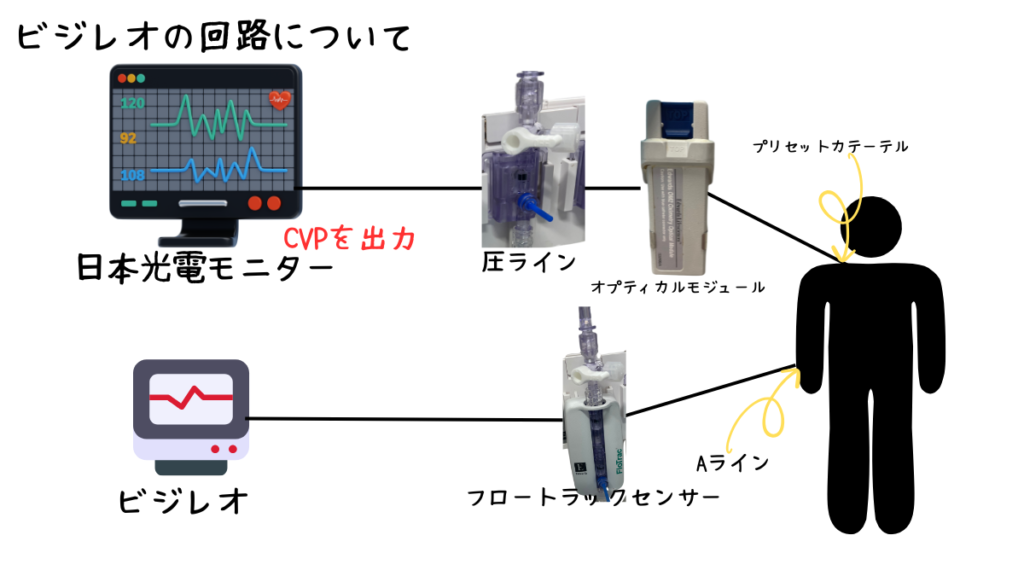

ビジレオのセットアップ方法

ビジレオを使うには、正しい準備が肝心です。

セットアップ手順は以下の通りです。

- 患者情報の入力

年齢、性別、体重を入力、正確なデータが計算のビジレオの数値算出に必要 - フロートラックセンサーの接続

センサーを動脈ラインに接続し、ビジレオ本体にケーブルを差し込む - ゼロ点調整

ビジレオ側で動脈圧のゼロ点調整を行う - 体内キャリブレーションを行う

静脈血側の血液ガス測定行う(プリセットカテーテルのライン)

測定項目 SvO₂ Hb Hct - CVP出力

モニタ側にCVPを出力させる(プリセットカテーテルのライン)

回路が複雑で慣れるまでは準備に時間がかかりますが、慣れれば5分程度で完了するようになります。

私は圧ラインのエア抜きが一番緊張していました。(接続時に必要です)

- 輸液管理

SVVが13%を超えたら、輸液が必要な場合がある - 薬剤調整

SVRが高い場合、血管拡張剤の使用を検討するきっかけになる

不整脈がある場合、SVVの精度が落ちるので、他の指標(例えば血圧や尿量)と併せて判断することが必要

最新のガイドライン(例: ERASプロトコル)では、

SVVを軸にした「目標指向型輸液療法(GDT)」が推奨されており、SVVの測定はビジレオ最大の利点です。

ビジレオの注意点

ビジレオを使用している場合、注意点があります。この点を把握しておくことで、適切に管理を行うことが可能です。

- IABPの併用

圧補助を行うため、IABP使用時は動脈圧波形が通常と異なるものとなる - 不整脈

心房細動などがあると、波形解析の精度が落ちる - 重度の血管収縮

SVRが極端に高い場合、データが信頼しにくいこともある - 侵襲的モニタリングの不在

スワンガンツカテーテルのような詳細なデータ(SvO2や肺動脈圧)は測れない

不整脈による精度低下

心房細動や頻発性期外収縮があると、動脈圧波形が乱れ、COやSVVが過大/過小評価されます。

私の経験では、心房細動患者でSVVが30%と異常値を示し、医師と「これは使えないね」と判断し

別の指標(尿量や乳酸値)に頼ったことがあります。

重度の血管収縮や拡張

SVRが極端(例: 2000以上や500以下)だと、フロートラックのアルゴリズムが血管コンプライアンスを誤判断し、COが不正確に算出されている可能性があります。

私は敗血症患者でSVRが低すぎてCOが過大評価され、実際はショック状態だったケースに遭遇したことがあります。

敗血症の場合、血管拡張によりSVRは低値になりやすいので注意が必要です。

血圧や脈拍との整合性をチェックし、異常値なら「再較正」や「他のモニター併用」を提案。

ちなみに動脈ラインの位置(橈骨動脈か大腿動脈か)やカテーテルの質でデータがブレることもあります。

2022年の研究では「橈骨動脈でのSVVは大腿動脈より過小評価されやすい」と報告されています。

侵襲的モニタリングの不在

ビジレオは肺動脈圧(PAP)や混合静脈血酸素飽和度(SvO2)といった、

心肺機能を直接評価するデータを提供できません。

重症患者では、これが不足で判断が難しい場面もある点がビジレオのデメリットでもあります。

そのため、必要ならビジランスやヘモスフィアを提案します。

SVVに加え、SvO2やHPI(低血圧予測指数)を活用すれば、重症患者の管理がさらに精密になります。

- IABPの併用や心房細動などの不整脈時はビジレオに影響する

- 重度の血管収縮はSVRに影響

- PAPやSvO₂を測定したい場合はビジレオでは不足

まとめ

今回はビジレオについて紹介してきました。

ビジレオは血行動態を常に測定できる医療機器です。

ICUなどで管理している患者さんには必要な情報も多く、有益な機械です。

もちろんデメリットもありますが、それ以上のメリットがあります。

この点を理解して使用する機械を選択するのは臨床工学技士に必要なスキルです。

一緒に頑張りましょう!