人工呼吸器の設定でPEEPを変更する理由が分からない全ての方へ

― PEEPは患者ごとの適切な設定が重要 ―

ICUで人工呼吸器管理中の患者。

SpO₂が思ったほど上がらず、医師から「PEEP少し上げてみようか」と指示が出る。

数値は動くが、今のPEEPが低いのか、それとも別の問題があるのか、自分の中で整理できていない。

上げすぎれば循環に影響するかもしれないし、下げれば肺がつぶれるかもしれない。

新人の頃は、PEEPを「とりあえず酸素化を良くする設定」として扱いがちです。

この記事では、PEEPが何のための設定なのか、どんな状況で上げる・下げるを判断するのか、

その考え方がわかります。

- PEEPが肺と循環にどう影響する設定なのかを説明できるようになる

- 患者の病態に応じて、PEEPを上げるか下げるかの判断軸がわかる

- PEEPが高すぎる・低すぎるときに、何が起きているか整理して考えられるようになる

PEEPとは?基礎知識を押さえる

-1024x576.jpg)

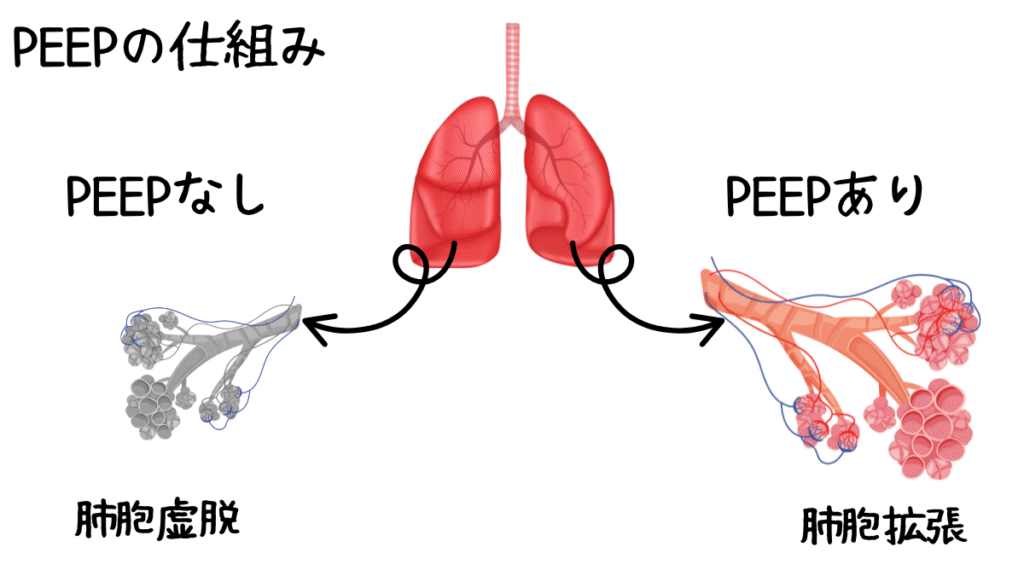

PEEPは、呼気終末に陽圧を維持することで肺胞の虚脱を防ぎ、酸素化を改善する技術です。

PEEPは「肺のクッション」と考えるとわかりやすいです。

肺がしぼむのを防ぎ、呼吸を楽にする役割を果たします。

人工呼吸器を使用する際、PEEPを設定することで以下の効果が期待されます。

- 酸素化の改善

肺胞を広げ、ガス交換を効率化 - 肺保護

過度な肺胞の開閉(shear stress)を軽減 - 換気効率の向上

残気量を維持し、換気量を安定化

PEEP設定時の圧波形は以下の通りになります。

-1024x576.png)

例えば、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)患者では、PEEPを適切に設定することで、

低酸素血症の改善と肺障害の予防が可能です。

一方、慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者では、

過剰なPEEPが自己PEEP(オートPEEP)を悪化させるリスクがあります。

- PEEPは肺胞の虚脱を防ぎ、酸素化を良好にする

PEEPの設定:患者に応じたアプローチ

PEEPの設定は、患者の病態や呼吸状態に応じて異なります。

一般的な設定値は3~10 cmH₂Oですが、以下のように病態ごとに最適化が必要です。

- ARDS患者でのPEEP設定

ARDSでは、肺胞の虚脱を防ぐため高めのPEEP(10前後 cmH₂O)が推奨

FiO₂を最小限に抑えつつ酸素化を確保

例: PaO₂/FiO₂が150以下の場合、PEEP 10 cmH₂O、FiO₂ 0.6から開始し、動脈血ガスで調整 - COPD患者での注意点

COPD患者では、オートPEEP(呼気抵抗による残気圧)が存在する場合がある

過剰なPEEPは気道内圧を上昇させ、気胸や循環抑制のリスクを高める

低めのPEEP(3~8 cmH₂O)を設定し、呼気時間を十分に確保することが重要 - 心不全や循環不全の場合

心不全患者では、PEEPが高すぎると心拍出量が低下する可能性がある

中心静脈圧(CVP)や心エコーで循環状態を評価しながら、5~10 cmH₂Oで様子を見ます

PEEP設定時は、酸素飽和度(SpO₂)、動脈血ガス(PaO₂、PaCO₂)、

プラトー圧をモニタリングすることが重要です。

プラトー圧は30 cmH₂O以下を目標に調整します。

プラトー圧(Plateau Pressure)

人工呼吸器を使用した機械換気中に、呼気弁を一時的に閉じて呼気終末で測定される肺内の圧力

PEEPのトラブルシューティング

PEEP設定が適切でない場合、以下のような問題が発生します。臨床工学技士として迅速に対応できるよう、

原因と対処法を押さえましょう。

PEEPが高すぎる場合

PEEPが高すぎる原因としてPEEPが患者の肺コンプライアンスや病態に合わず過剰に設定されていることや、

一回換気量(TV)とPEEPの組み合わせが不適切で、プラトー圧が上昇することが考えられる。

このPEEPが高くなる場合の症状は以下の通りです。

- 循環抑制

血圧低下(平均動脈圧<65 mmHg)、心拍出量減少

PEEPが増加すると胸腔内圧が上昇し、静脈還流が阻害される - 肺障害

プラトー圧>30 cmH₂Oでバロトラウマや気胸リスクが上昇

胸部X線で気胸や過膨張が確認される場合も - 酸素化の悪化

過剰なPEEPが肺血管抵抗を増加させ、右心負荷を引き起こす(特に肺高血圧症患者)

対処法としてはPEEPの段階的減圧や一回換気量の確認が必要となります。

PEEPが低すぎる場合

PEEPが低すぎる原因として人工呼吸器のリークやチューブ接続不良でPEEPが十分に反映されないことや

患者の体位(例:仰臥位での肺底虚脱)がPEEP効果を減弱することが考えられます。

このPEEPが低くなる場合の症状は以下の通りです。

- 酸素化不良

SpO₂<90%、PaO₂/FiO₂<200(ARDSの基準) - 肺胞虚脱

胸部X線で肺野の白濁(atelectasis)や換気不均等 - 呼吸仕事量の増加

自発呼吸患者で呼吸筋疲労や頻呼吸(RR>30回/分)

対処法としてはPEEPの段階的増加、リークの確認、体位調整が必要となります。

- PEEPが高すぎる場合は循環抑制や酸素化の悪化を引き起こす

- PEEPが低すぎる場合は酸素化不良や肺胞虚脱を引き起こす

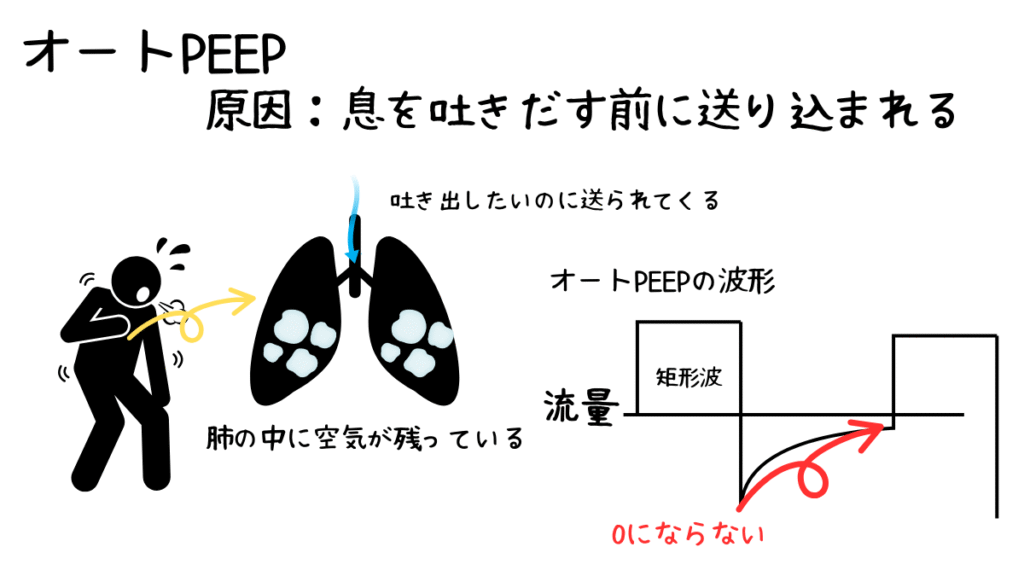

オートPEEP:隠れた圧力の検出と管理

オートPEEPは、人工呼吸器管理中に呼気時間が不足することで、肺内に残気圧が蓄積する現象です。

特に慢性閉塞性肺疾患(COPD)や喘息患者で発生しやすく、

酸素化不良、循環抑制、患者の呼吸不調和を引き起こします。

臨床工学技士として、オートPEEPを正確に検出し、迅速に対処するスキルは、

患者の安全と呼吸管理の質を高めるために不可欠です。

オートPEEPは、呼気流量が次の吸気開始前にゼロに戻らない(呼気不完全)ことで発生します。

主な原因は以下の通りです。

- 気道抵抗の増加

COPDや喘息による気道狭窄(気管支痙攣、粘液栓)

エンドトラキアルチューブや回路の閉塞(例:分泌物詰まり) - 短い呼気時間

高呼吸数(RR>20回/分)や短いI:E比(例:1:2未満)

人工呼吸器の設定ミス(例:吸気時間の過長) - 肺コンプライアンスの変化

肺の過膨張(例:COPDによるエアトラッピング)

急性疾患(例:ARDSで高PEEP設定時の呼気抵抗増加) - 患者要因

自発呼吸の不調和(例:吸気努力が強すぎる)

体位(例:仰臥位での気道圧迫) - 機器要因

呼気弁の不具合やフィルターの閉塞

人工呼吸器のフローセンサー誤差

オートPEEPによる症状は以下の通りです。

- 酸素化不良

SpO₂低下(例:<90%)、PaCO₂上昇(高二酸化炭素血症、PaCO₂>50 mmHg)

肺胞換気量の減少による低酸素血症 - 循環抑制

胸腔内圧の上昇による静脈還流障害(血圧低下、MAP<65 mmHg)

右心負荷増加(心エコーで右室拡大) - 呼吸不調和

自発呼吸患者で吸気トリガーの困難(「息が吸えない」訴え)

頻呼吸(RR>30回/分)や呼吸筋疲労

オートPEEPはPEEPを高く設定しすぎた際と同じ状態になるため、発見次第改善する必要があります。

対処法としては呼気時間の延長、気道管理、換気モードの変更、PEEPの調整などが考えられます。

- オートPEEPは、人工呼吸器管理中に肺内に残気圧が蓄積する現象

- 酸素化不良や循環抑制、呼吸不調和を引き起こす

- 呼気時間を延長し、肺内の空気を吐き出す時間を設ければ改善できる

まとめ

今回はPEEPについて解説してきました。

正直私も臨床に出て最初の頃はよく意味が分かっておらず、

国試対策のために酸素化に良いということだけ覚えていました。

医療現場でその知識を活用するために重要なことはPEEPがなぜ酸素化にいいのかということ。

結論としてPEEPによって肺胞が膨らむおかけでガス交換が容易となり、

酸素化が改善されるということでしたね。

ここまで理解できると応用することもでき、根拠を持ってPEEPをこの設定にしていると

言えると思います。

一緒に頑張りましょう!