血管内治療(EVT:Endovascular Therapy)は、低侵襲で血流再建を行える画期的な治療法として、

近年ますます注目を集めています。

臨床工学技士として、機器操作・サポートを担う場面が増え、今やEVTの理解は避けて通れません。

しかし、「今さら聞きにくい」「体系的に学んだことがない」と感じる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、EVTの基本から原因疾患、典型的な症例、そして治療の流れまでをわかりやすく解説していきます。

- EVTについて

- 下肢虚血の診断基準

- 下肢虚血の原因について

- EVTの全貌について

EVTとは?血管内治療の基本

EVT(Endovascular Therapy)とは、カテーテルなどを使って血管内から治療を行う低侵襲治療です。

特に、狭窄・閉塞した血管を拡張または再開通させる目的で用いられます。

カテ治療と聞くと多くの人がPCIとEVTを想像すると思いますが、その違いについては以下の通りです。

- PCI(経皮的冠動脈インターベンション)

対象血管 冠動脈(心臓の動脈)

主な適応疾患 虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)

目的 心筋の血流改善、虚血の解消 - EVT(血管内治療)

対象血管 末梢動脈(下肢、腎動脈、など)

主な適応疾患 末梢動脈疾患(PAD)、下肢虚血、

目的 四肢・臓器の血流再建、救肢・疼痛改善など

そんなEVTは主に末梢動脈疾患(PAD)や下肢虚血(CLI)に対して行われます。

特に下肢虚血に対して用いられいます。

下肢虚血の診断基準について

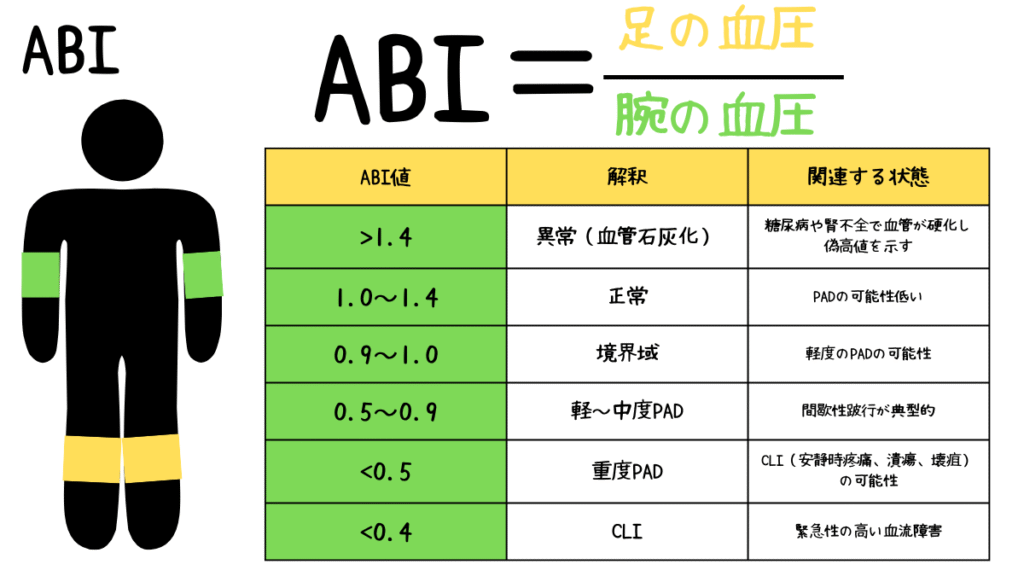

下肢虚血の診断基準としてABI(Ankle-Brachial Index、足関節上腕血圧比)が用いられます。

これは末梢動脈疾患(PAD)や下肢虚血の診断・評価に用いられる非侵襲的な検査です。

基本的に下肢の動脈(特に脛骨動脈など)は、上腕動脈に比べて末梢に位置し、

血管壁の弾性や反射波の影響を受けやすいです。

動脈の圧力波が末梢に行くほど増幅される(末梢増幅現象)ため、足関節での収縮期血圧が

上腕より高くなることが多いです。

ASO(動脈硬化性閉塞症)やその他の血管障害により、足関節血圧が上腕血圧より低下(ABI<1.0)するのは、動脈の狭窄や閉塞による血流障害が原因です。

- 動脈硬化の影響

ASOは動脈壁にプラーク(アテローム)が形成され、血管が狭窄または閉塞する疾患

これにより、心臓から下肢への血流が減少

狭窄・閉塞部位は腸骨動脈、大腿動脈、膝窩動脈、脛骨動脈など下肢のさまざまなレベルで発生し、

血流抵抗が増加 - 圧力勾配の発生

狭窄部位を通過する際、血流のエネルギー損失が生じ、狭窄より末梢(足関節)の血圧が低下

例えば、大腿動脈に50%以上の狭窄があると、血圧低下が顕著になり、足関節血圧が上腕血圧を下回る

ASO(動脈硬化性閉塞性疾患:Arteriosclerosis Obliterans)およびCLI(重症下肢虚血:Critical Limb Ischemia)に対するEVT(血管内治療)適応基準は、病態の重症度、血行動態、症状、画像所見、そして全身状態などを総合的に判断して決定されます。

ASOとCLIは下肢虚血に対してよく聞く疾患名ではあるのですが、その違いについては以下の通りです。

ASOはCLIの主な原因の一つで、ASOが進行するとCLIに至ります。

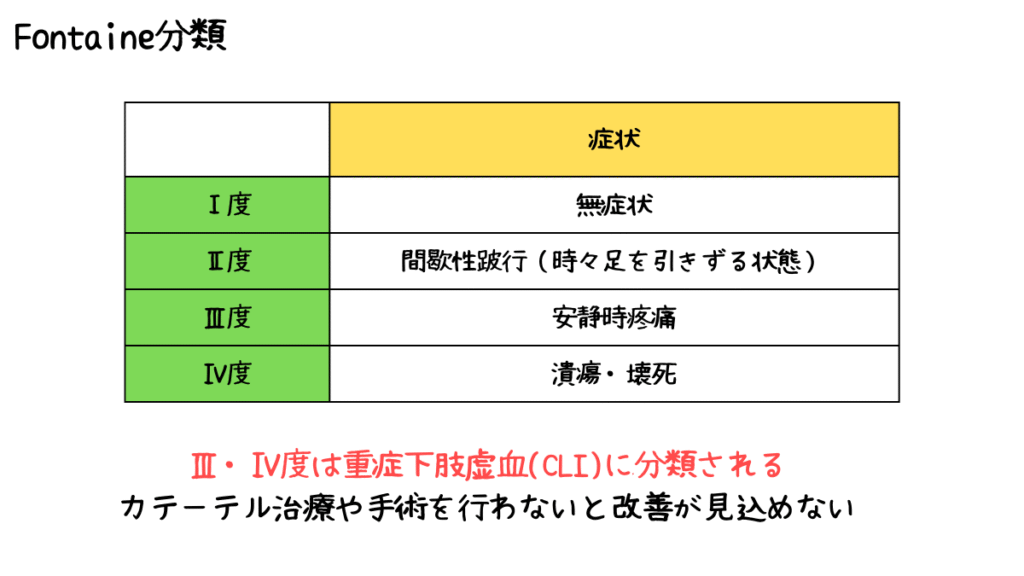

CLIとASOの重症度としてFontaine分類が用いられており、特にⅢ以降はCLIと診断されるとかなり重症です。

- ABIで下肢虚血の診断を行う

- EVTの適応となるのはCLIが多い

- 重症度にFontaine分類を用いる

下肢虚血の原因

下肢の動脈(腸骨動脈、大腿動脈、脛骨動脈など)が狭窄または閉塞する最も一般的な原因として

動脈硬化が挙げられます。

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症

- 喫煙

また、LDLとフィブリノーゲンも動脈硬化に影響しており、この影響因子を除去することで動脈硬化の改善を図ることも可能です。

これはレオカーナという吸着型血液浄化器を用いた治療法で、EVTでの血流改善が困難な場合の最終手段として知られています。

- LDL(低密度リポタンパク質)

LDLは動脈壁に蓄積し、プラーク(アテローム)を形成。これが血管を狭窄・閉塞させ、血流を障害する

酸化したLDLはマクロファージを引き寄せ、炎症反応を誘発し、動脈硬化を加速 - フィブリノーゲン

フィブリノーゲンは血液凝固に関与し、血栓形成の最終段階でフィブリン網を形成

ASOのプラーク破裂時にフィブリノーゲンが血栓を形成し、急性動脈閉塞やCLIを誘発

- 下肢虚血の主な原因は動脈硬化

- 様々な既往歴が原因となっているが予防には生活習慣の改善が重要

EVTの治療の流れ

EVT治療に至るまでの流れをステップごとに紹介していきます。

ステップ1:診断と適応評価

EVTを行うためにそもそも適応であるのか、治療後改善の見込みがあるのかを判断するために

複数の検査を行います。

特にABIとDUSは非侵襲かつ簡易的であるため、よく実施されています。

- ABI(足関節上腕血圧比)

簡易的な検査を行い下肢虚血について評価(0.9~1.0程度が正常値) - DUS(血管エコー)

非侵襲的な検査で血流の有無を直接確認

血流速度や狭窄部位を評価 - 造影CT/血管造影

病変の位置、長さ、石灰化の程度を把握 - 皮膚の状態や壊死範囲の評価

実際の症状について確認

ステップ2:術前準備

術前準備としては基本的にCAGやPCIなど、冠動脈検査と同様です。

特に抗血小板薬はカテ治療に必須となるため、非常に重要となります。

- 薬物調整

抗血小板薬(アスピリン、クロピドグレル)を事前投与(通常1~7日前)

糖尿病や高血圧の管理 - 検査

血液検査(凝固能、腎機能、炎症マーカー)

心電図、胸部X線で全身状態を確認 - 患者準備

絶食(通常6~8時間)

穿刺部位(鼠径部など)の剃毛・消毒

抗血小板薬については詳しくはこちらの記事を見てください!

ステップ3:EVT実施

EVTは下肢虚血の範囲をできるだけ最小化することが目的です。

PCIと同じイメージで基本的には問題ありません。

- 血管アクセス

鼠径部の大腿動脈や腕の橈骨動脈からシースを挿入

穿刺困難時は超音波ガイド下で安全に穿刺 - ガイドワイヤー挿入

細いワイヤーを病変部位まで進め、狭窄・閉塞を通過させる - 造影

造影剤を注入し、X線透視で病変の詳細(長さ、位置、石灰化)を確認 - 治療

・バルーン血管形成術(PTA)

バルーンカテーテルを病変部で膨らませ、血管を拡張

単純な狭窄や短い閉塞に使用

・ステント留置(基本的にはバルーンのみ)

再狭窄リスクが高い場合、金属ステントを設置

腸骨動脈や大腿動脈でのみ使用

・アテレクトミー(必要時)

硬いプラークや石灰化病変を削るデバイスを使用

・血栓吸引・溶解(急性閉塞の場合)

血栓吸引カテーテルや血栓溶解薬(ウロキナーゼなど)を局所投与 - 再評価

造影で血流改善を確認

残存狭窄や合併症(解離、漏出)をチェック

ステップ4:術後管理

EVTは術後管理も非常に重要です。

このEVTの出来栄えによって下肢壊死の進行を抑制することも可能ですので、経過観察は重要です。

- 観察

穿刺部位の止血確認(圧迫または閉鎖デバイス使用)

バイタルサイン、末梢脈拍、皮膚温、疼痛をモニタリング - 薬物療法

抗血小板薬: アスピリン+クロピドグレルを3~12カ月継続(ステント使用時は二剤併用が標準)

スタチン: LDL低下とプラーク安定化

抗凝固薬: 血栓リスクが高い場合(例:急性閉塞)にヘパリンやDOACを短期使用 - 合併症チェック

出血、血腫、偽動脈瘤、遠位塞栓、腎障害(造影剤による)

まとめ

EVTは、単なる「機器操作」ではなく、病態理解・デバイス選定・安全管理のすべてに関与する複合的な分野です。基礎を固めることで、現場対応の質が確実に向上します。

「今さら聞けない」と感じていた方も、今回の記事で全体像を把握できたのではないでしょうか?

EVTは必ず成功する治療というわけではなく、足の切除範囲を減らすための治療という側面もあります。

そのため、患者さんの未来の人生を考えたうえで非常に重要だということを覚えておいてください。

一緒に頑張りましょう!