PCI中のガイディングカテーテルの選択理由が分からない全ての方へ

― 治療部位を見極めることが重要 ―

カテ室に配属されたばかりの頃、棚に並ぶ同じような箱を見て

「名前の最後にSHって付いてるけど何が違うの?」と冷や汗をかいたことはありませんか。

医師から「JL 4.0の6Fr出して」と言われて迷わず動ければいいですが、病変の位置や血管の形を見て、

自分から「次の一本」を準備できたら信頼度がぐっと上がります。

この記事では、ガイディングカテーテルと造影カテーテルの違いといった基本から、

ジャドキンスやアンプラッツをどう使い分けるのか、SHなどのオプションをいつ選ぶべきかまで、

新人臨床工学技士が現場で真っ先に役立つ判断軸を解説します。

- 造影用との違いを整理!PCI用ガイディングカテーテルの役割と基本サイズがわかる

- バックアップ力の正体が判明!血管の蛇行や部位に応じた形状の選び方がわかる

- SH(サイドホール)やST(ショートチップ)を「あえて選ぶ」具体的なシーンがわかる

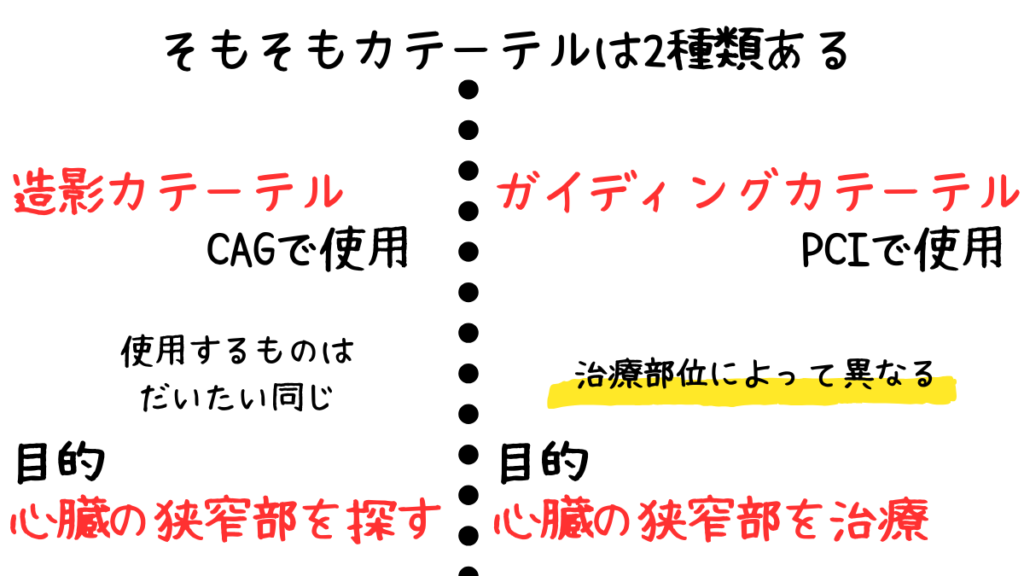

そもそもカテーテルは2種類ある

まず、カテ治療においてガイディングカテーテルと呼ばれる物品は主に2種類あります。

- 造影カテーテル(冠動脈造影用)

- ガイディングカテーテル(PCI用)

基本的にガイディングカテーテルは6~7Fr、造影カテーテルは4~5Frであることが多いです。

この2種類は共にカテーテルなのですが違う機能なので注意が必要です。

ガイディングカテーテル どれ選ぶ?

ガイディングカテーテルは医師の指示で用意することが基本です。

初心者の内はそれでいいのかもしれませんが、

治療部位が最初から分かっているPCIなら

「これとこれ、どっちにします?」ぐらい言えたら医師からの信頼してもらえます。

また、緊急時は医師も治療に集中しており、CAGの結果から、治療部位の想定ができていれば

こちらから提案することも可能です。

もちろん最終的な答えはその時の先生の好みにもよるので絶対にそうとは言えないのですが

一番無難なものを紹介していきます。

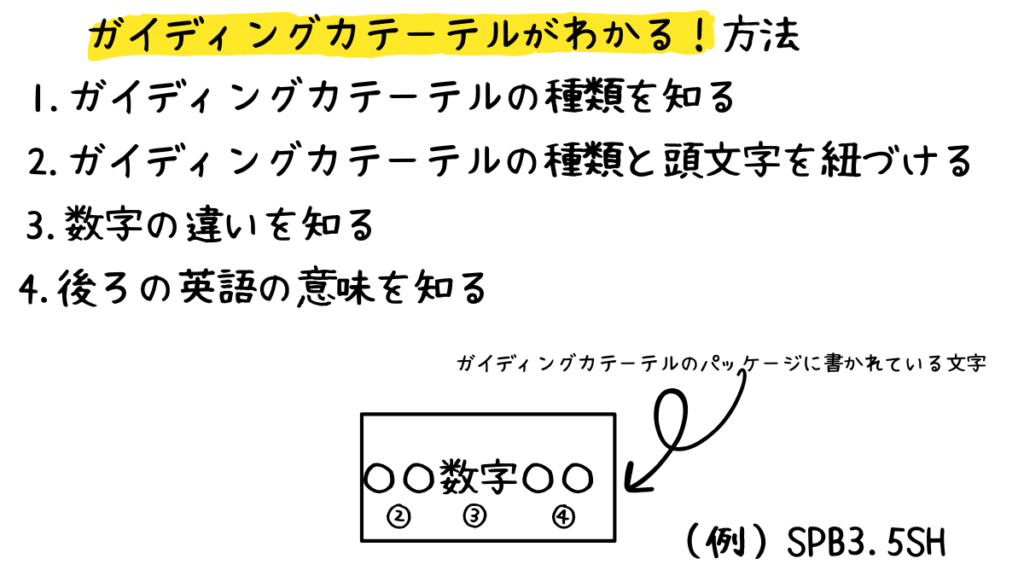

ちなみに理解するための手順としては、ガイディングカテーテルの種類を知ってもらい、

その種類と頭文字をリンクさせることで先生が希望のカテーテルを出すことが可能にします。

そして、数字によってさらに細かい部分まで分かるようになり、

SHありかなしかの判断も理解できればもう完璧です。

というわけでまずはガイディングカテーテルの種類から知っていきましょう。

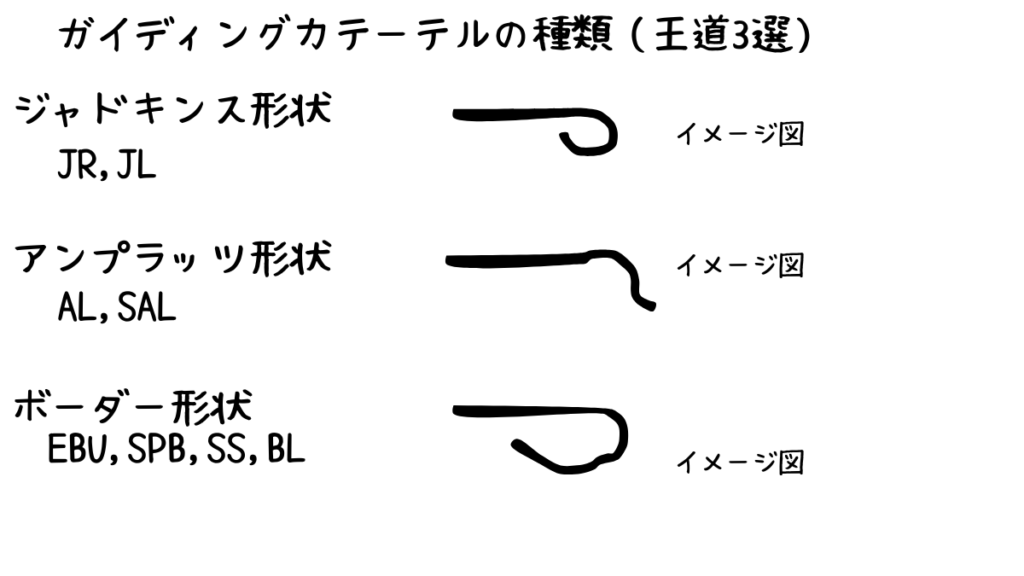

ガイディングカテーテルの種類

とりあえずガイディングカテーテルで覚えておくべきなのは3種類です。

もっといろんな種類があると思われている方も多いと思いますが、

実は長さが違うだけやメーカーが違うだけで同じってことがあります。

- 朝日インテック社

ASAHI Hyperion - Medtronic社

Launcher - NIPRO社

Profit

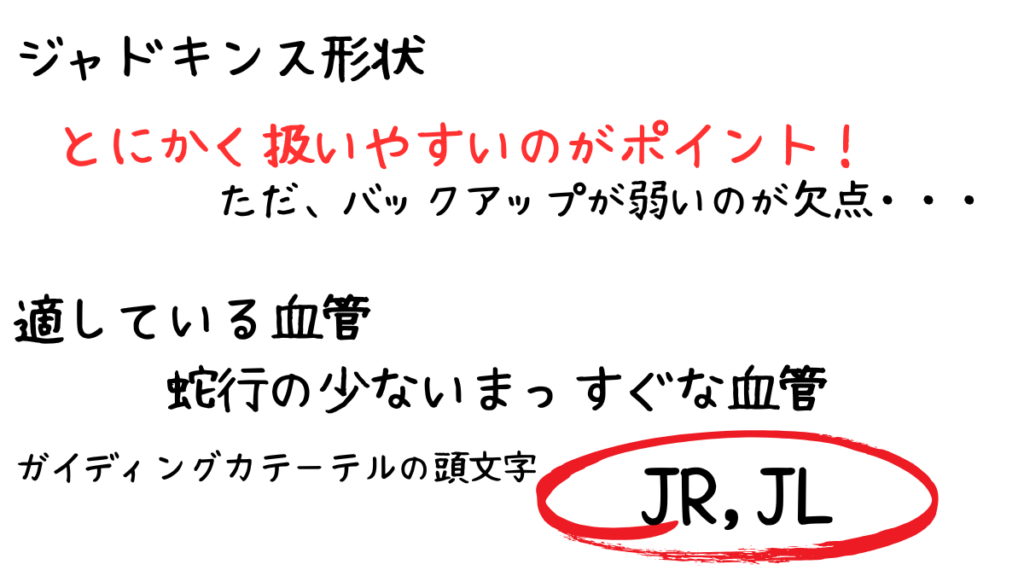

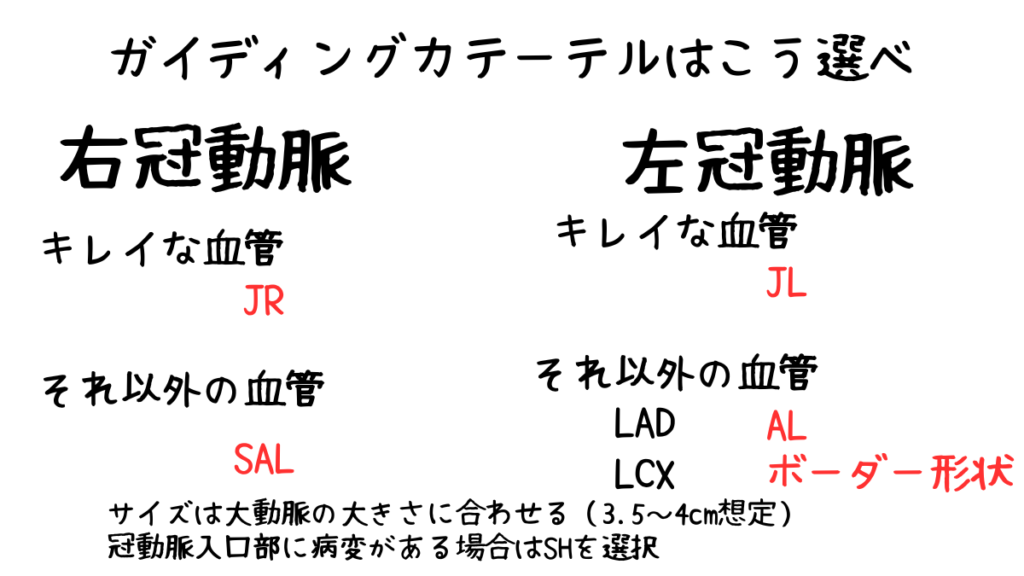

ジャドキンス形状

ジャドキンス型の特徴はなんといっても扱いやすいという点です。

ただ、バックアップ力が弱いため、石灰化の強い血管や蛇行している血管には不向きです。

ちなみにバックアップ力というのは冠動脈入口部の対側にある大動脈壁面に

ガイディングカテーテルが押し付けられることで生まれる力のことです。

この力で冠動脈の屈曲や石灰化から生じる抵抗に対してカテーテルを進めるための支えとなります。

そのため、ちょっと癖のある血管だとバックアップ力が必要となります。

- JR

右冠動脈に対して有効 - JL

左冠動脈に対して有効

キレイな血管である場合はファーストチョイスとして

JR、JL辺りが選択されることが多いです。

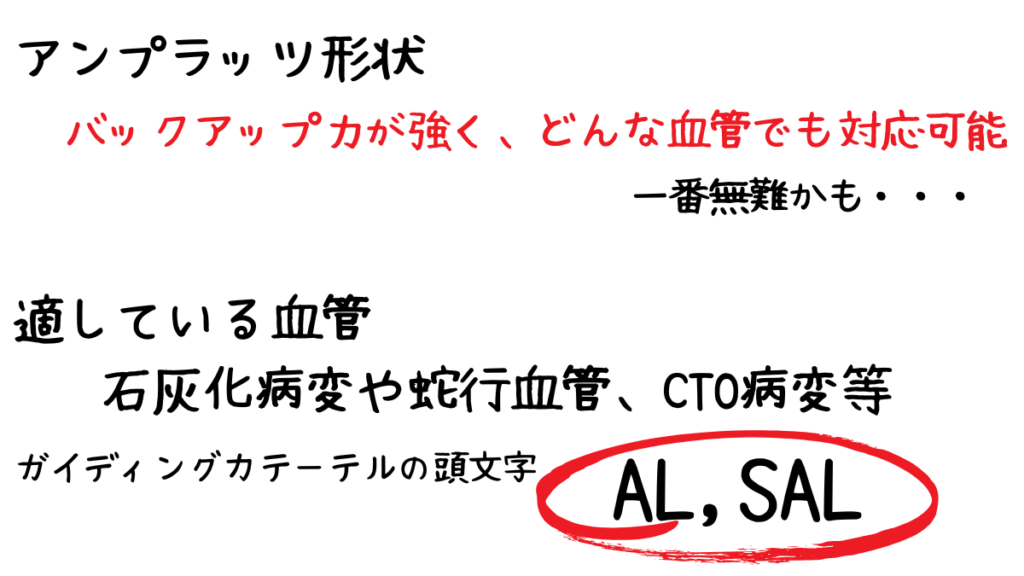

アンプラッツ形状

アンプラッツ形状はジャドキンス形状に比べてバックアップ力が強いのがポイントです。

そのため、石灰化病変や蛇行している血管、CTO病変の場合にはよく用いられます。

アンプラッツ形状の基本ベースはALなのですが、病変部が右冠動脈の場合、

冠動脈に深く入りすぎてしまう危険性があるため、

先端が少し短くなっているタイプであるSALが採用されます。

- SAL

右冠動脈に対して有効 - AL

左冠動脈に対して有効

ちなみにALで左冠動脈にアプローチした場合は、LADとLCXの真ん中あたりに

位置してくれる形状となっています。

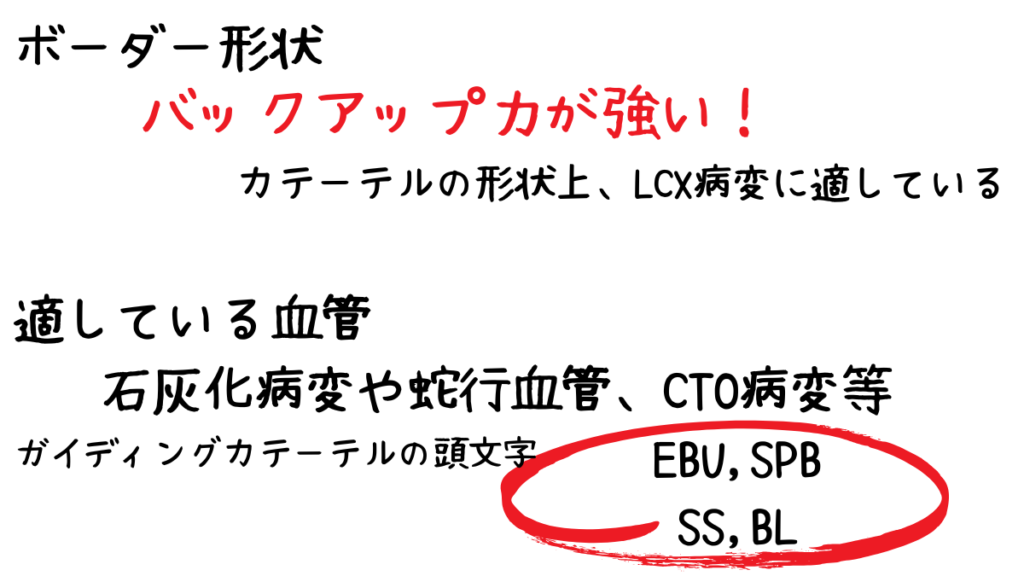

ボーダー形状

ボーダー形状はアンプラッツ形状と同じく、バックアップ力があるカテーテルとなっています。

ポイントとしてはカテーテルの形状の関係でLCXへのアプローチが容易であるため、

基本的に左冠動脈かつLCXの病変に使用されます。

ボーダー形状は各社出ていますが基本的に同じと思っていただいて大丈夫です。

もちろん血管がきれいな場合はジャドキンス形状を使用したり、

LCXでもアンプラッツ形状は問題なく使用できるので、

LCXだからと言ってボーダー形状というわけではないですが、

ボーダー形状の方がLCXの治療に適しているというのは間違いないです。

- ジャドキンス形状は基本的なガイディングカテーテル

- アンプラッツ形状はバックアップ力が強い

- ボーダー形状はLCXに最適

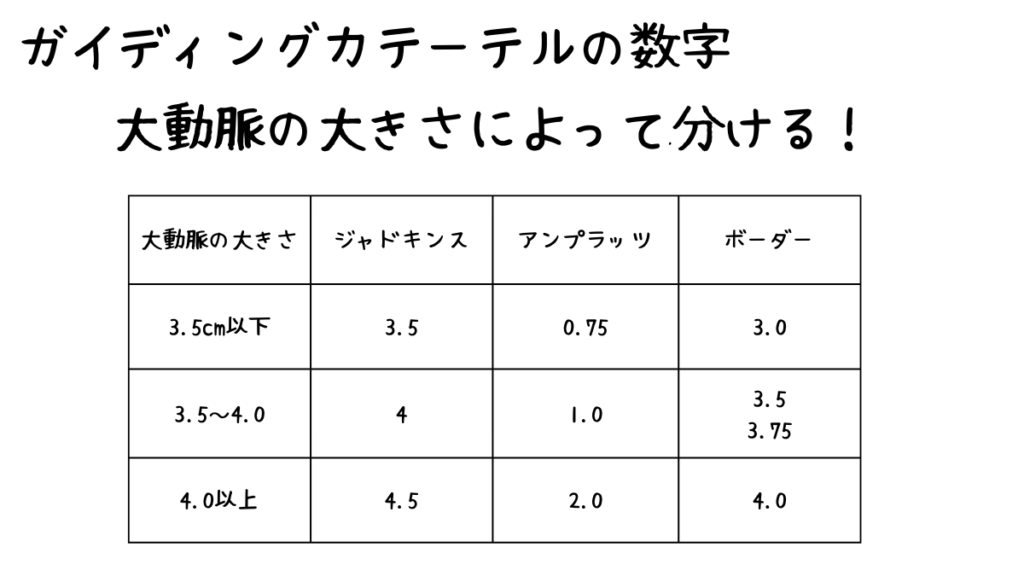

ガイディングカテーテルの数字

ガイディングカテーテルの数字はそもそもガイディングカテーテルのサイズを

現わしているものです。

この値は大動脈の大きさによって決められており、それに適したサイズが使用されます。

基本的に体重や年齢、基礎疾患によって大きさは異なるのですが、

加齢とともに大動脈は徐々に拡大すると言われています。

しかし、大動脈の正常な太さは3~3.5cmと言われているため、だいたい小さめのサイズを

選んでおけば医師も納得してくれると思います。

私の体感では大動脈の大きさが3.5~4cm想定でアプローチすることが多いです。

ただ、この辺は医師の手技やクセによっても異なるため、医師に確認するのが一番無難です。

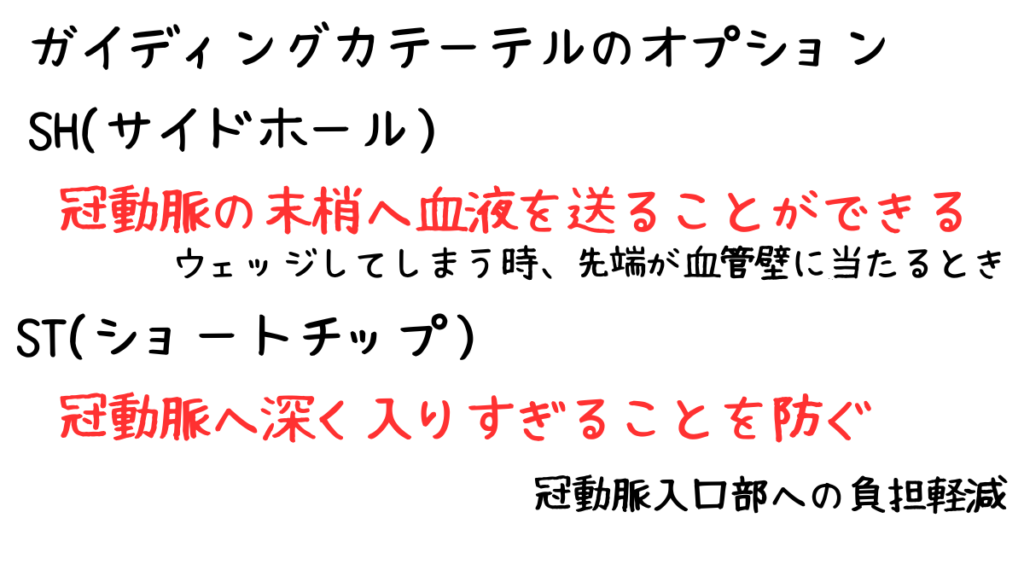

ガイディングカテーテルのオプション

ガイディングカテーテルはカテーテルの形状、サイズの他にオプションを付けることがあります。

SHは冠動脈の末梢まで血液を送ることができるように穴が付いています。

このSHが活用されるタイミングとして、冠動脈の入口部に病変がある場合が挙げられます。

カテーテルの太さによって血流が完全に途絶えてしまった時の対策としてSHがあるタイプの

ガイディングカテーテルが選択されます。

ちなみにデメリットとしては途中で穴が空いていることによって造影がうまくできないため、

普段よりも多量の造影剤が必要になりという点です。

そのため、本当に必要な時以外は間違えてSHを出さないようにしましょう。

STは冠動脈が深く入りすぎるのを防ぐためのオプションです。

SALがまさにいい例ですが、これに関してはSTと記載がなく、SAL〇〇といった感じなので注意が必要です。

普段の表記の通りに書くとすると、AL〇〇STとなります。

冠動脈に深く入りすぎると傷つけるリスクや血流を途絶えさせるリスクがあるので

この辺に関しても注意をする必要があります。

- SHは冠動脈の血流が途絶えることを防ぐ

- STは冠動脈が深く入りすぎるのを防ぐ

まとめ

駆け足で行きましたがだいたいガイディングカテーテルの選択はこんな感じです。

私の職場ではASHI Hyperionが使用されることが多いのですが、

施設によっては違うものが使用されるため、多少異なることはあると思いますが

基本的に考え方は同じなので、皆さんの職場で採用されているカテーテルに当てはめてみてください。

これがわかればどの部位を治療するのかもある程度予想が付くため、

カテーテル治療がさらにわかるようになります!

一緒に頑張りましょう!