RCA?LAD?LCX?名前は知っているのに次の一手が読めない人へ

― 冠動脈の違いで起きるリスクが一瞬でわかる考え方 ―

カテーテル治療中、

「今はRCAです」「LADの近位がかなりきついですね」

そんなやり取りを聞きながら、

今この患者さんに何が起きる可能性があるのかが分からず、ただモニタを見ていた

そんな経験はありませんか。

冠動脈の名前や番号を覚えていても、

その血管が狭いとどんな合併症が起きやすいのか、

次に何を準備すべきなのかが分からなければ、

カテ室で臨床工学技士として動くのは正直かなり苦しいです。

私自身、カテ室に入りたての頃は、RCAなのかLADなのかは分かっても、

だから今、何が危ないのかを理解できておらず、

治療に参加できていない感覚が強くありました。

冠動脈を理解する本当の目的は、名前を覚えることではありません。

その血管が狭くなったときに起きるリスクを先読みし、

臨床工学技士として先に動けるようになることです。

この記事では、カテ治療中によく遭遇する

RCA・LAD・LCXそれぞれについて、

「狭窄すると何が起きるのか」「治療中、どこに注意すべきか」

この視点に絞って解説していきます。

この記事を読み終える頃には、

医師の言葉や画面の情報から、

次に起きそうなリスクを頭の中で組み立てられる状態になるはずです。

- 冠動脈ごとに狭窄で起きやすいリスク

- RCA/LAD/LCX治療中に注意すべきポイント

- 臨床工学技士として事前に準備すべきこと

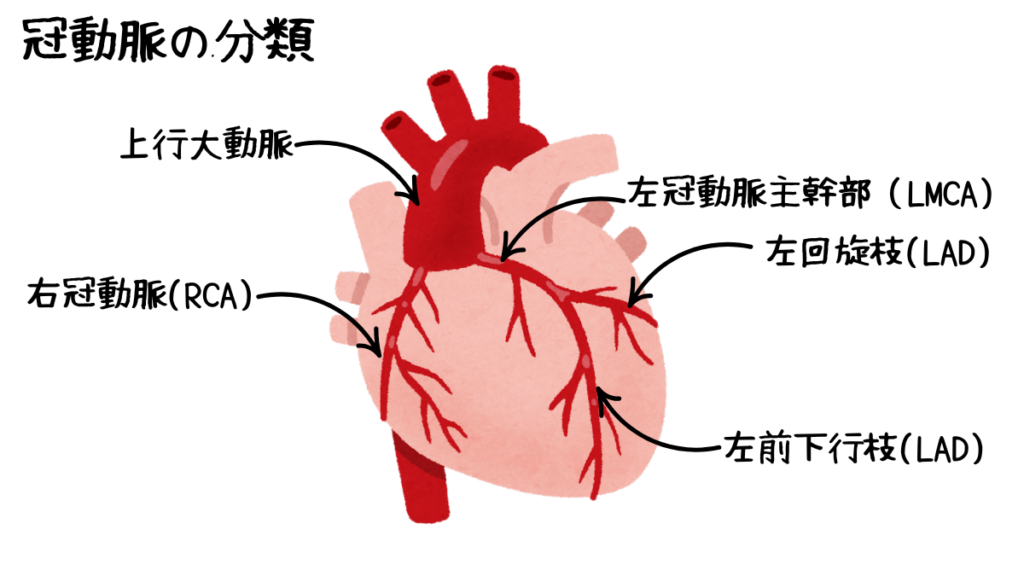

冠動脈について

まず、冠動脈とは心臓の筋肉に血液を送っている血管のことで、

上行大動脈起始部の大動脈洞(Valsalva洞)から出る血管です。

主に2本の血管から左右に分岐しており、左側はさらに2本に分岐するため、

臨床では冠動脈を3本の血管に分類されており、この血管は枝とも表記されます。

- 右冠動脈(RCA)

- 左冠動脈(LCA) 左冠動脈主幹部(LMCA)から2本に分岐

・左前下行枝(LAD)

・左回旋枝(LCX)

大まかな分類についてはここまでの内容ですが、

カテーテル治療というのは冠動脈を専門に扱った治療であり、専門分野となるため、

さらに細かい分類訳が必要となり、それに携わる臨床工学技士もそれを把握する必要があります。

この分類というのはアメリカ心臓協会(AHA)のに基づき、冠動脈は1番から15番まで番号で区分されます。

この細分化についても順に説明していきます。

右冠動脈(RCA)について

カテ治療中、

「RCAです」

と聞いた瞬間に、こんな不安が頭をよぎったことはありませんか。

- 急に心拍数が落ちたらどうしよう

- テンポラリーって必要になるのか

- 血圧が保てなくなるのではないか

実際、RCAの治療中は徐脈や高度房室ブロックが突然起こることがあり、

準備が遅れると一気に場が緊迫します。

これは偶然ではありません。

RCAは心臓の電気を司る洞結節・房室結節に血流を送っている血管だからです。

つまり、RCAの狭窄や治療操作は、

拍動そのものが止まりかねない場所を触っているということになります。

そのためRCA治療では、

血管の場所を知っているだけでは不十分で、

どの部位で、どんな不整脈リスクが高いのかを事前に理解しておく必要があります。

ここからは、

RCAをAHA分類(#1〜#4)で整理しながら、

どの部位で、何が起こりやすく、臨床工学技士として何を準備すべきかを解説していきます。

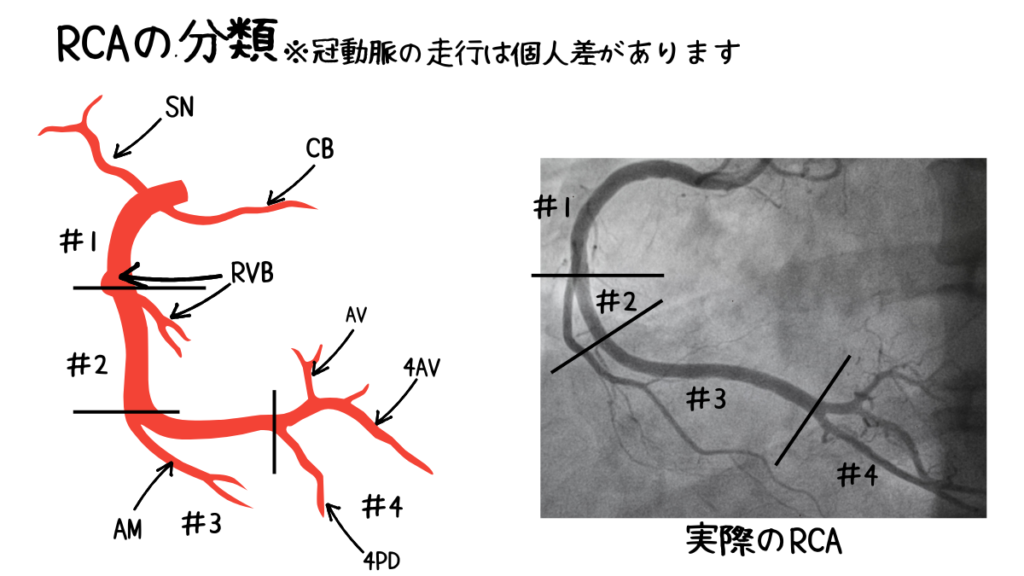

右冠動脈(RCA)はAHA分類の#1~4に分類されています。

#1: 右冠動脈近位部(Proximal RCA)

右冠動脈の起始部 心臓の右側に血流を送る基盤

特徴:起始部からRVBまで

#2: 右冠動脈中間部(Mid RCA)

RCAの中間領域。下壁への供給が主

特徴:RVBからAMまで

#3: 右冠動脈遠位部(Distal RCA)

RCAの末端、右室枝や後下行枝へ分岐

特徴:AMからPDまで

#4: 右後下行枝(PDA)

RCAまたはLCXから分岐し、心臓下部を灌流。

特徴:PD、PL、AVによって名称が変わる

右冠動脈は1本の血管が主流となっているので比較的わかりやすいというのが特徴です。

初心者の方はまずRCAを完璧にするところから始めてもいいかもしれません。

ただし、右冠動脈の灌流域は個人差が大きく、特に#4は顕著にその差が出ます。

AHA分類以外の主要血管については以下の通りです。

- SN(洞結節枝:sinus node branch)

- CB(円錐枝:sinus node branch)

- RVB(右室枝:right ventricular branch)

- AM(鋭角枝:acute marginal branch)

- PD(右下行枝:posterior descending)

- PL(右後側壁枝:posterior lateral)

- AV(房室枝:att\rioventricular branch)

左前下行枝(LAD)について

カテ治療中、

「LADです」

と聞いた瞬間に、室内の空気が一段重くなったと感じたことはありませんか。

- 血圧が一気に下がるかもしれない

- VFが起こる可能性が高い

- この症例は時間との勝負になる

LADは、冠動脈の中でも最も“命に直結しやすい血管です。

特に近位部の狭窄や閉塞は、左室前壁の広範囲を一気に虚血に陥らせ、

数分単位で心原性ショックや致死性不整脈を引き起こします。

「LADは危ない」とよく言われますが、

本当に重要なのは、なぜ危ないのかを具体的に説明できるかです。

LADは左室の収縮を担う前壁と中隔を広く灌流しています。

つまりここが詰まると、

心臓は拍動していても、血液を送り出せなくなる状態に陥ります。

そのためLAD治療では、

単にワイヤー操作やデバイス準備をするだけでなく、

血圧低下・VF・ショックを前提にした準備が求められます。

ここからは、

LADをAHA分類(#6〜#10)で整理しながら、

どの部位が、どれほど危険で、臨床工学技士が何を先回りすべきかを解説していきます。

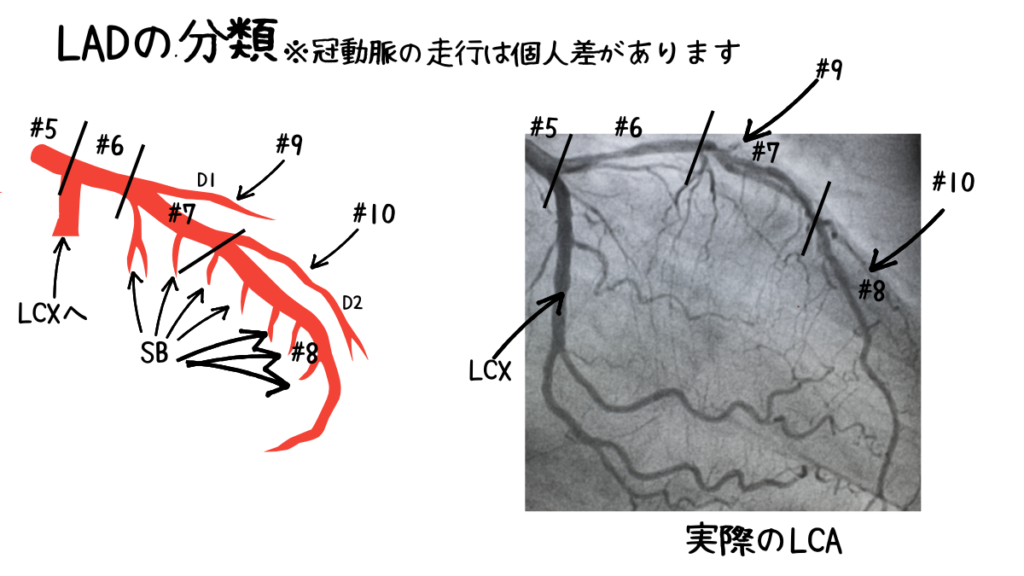

左前下行枝(LAD)はAHA分類の#6~10に分類されています。

#5は左冠動脈主幹部(LMCA)であるため、LADとLCXが分岐するまでの血管です。

#5: 左主幹部(LMCA)

左冠動脈の起始部 LADとLCXの両方に影響

#6: 左前下行枝近位部(Proximal LAD)

LADの起始部 左室前壁への血流を担当

特徴:LMCAから1本目のSBまで

#7: 左前下行枝中間部(Mid LAD)

LADの中間領域 心筋梗塞リスクが高い

特徴:1本目のSBからD2まで

#8: 左前下行枝遠位部(Distal LAD)

LADの末端 心尖部への供給

特徴:D2からLADの末端まで

#9: 第1対角枝(D1)

LADから分岐 左室側壁の一部を灌流

#10: 第2対角枝(D2)

D1より遠位の分岐 補助的な血流

左冠動脈は1本の血管からLAD、LCXに分岐されるので初心者は判別が難しい印象があります。

初めはLADとLCXの判別に悩むと思います。

AHA分類以外の主要血管については以下の通りです。

- SB(中隔枝:septal branch)

- D1(第一対角枝:1st Digonal branch)

- D2(第ニ対角枝:2nd Digonal branch)

左回旋枝(LCX)について

カテ治療中、

「LCXです」

と聞いても、LADほどの緊張感が走らないことはありませんか。

- ST変化がはっきりしない

- 血圧も今のところ保たれている

- 本当にここが原因なのか判断しづらい

LCXは、静かに危険が進行しやすい冠動脈です。

症状や心電図に表れにくいため見逃されやすい一方で、

左室側壁という心拍出に重要な領域を支配しています。

LCX近位部の高度狭窄や閉塞では、

左室の拡張・収縮バランスが崩れ、徐々に心拍出量が低下していきます。

急激なショックにならない分、「まだ大丈夫」という判断が遅れやすいのが特徴です。

「LCXは比較的おとなしい」

そう言われることもありますが、

本当に重要なのは、なぜLCX病変が気づかれにくく、危険が遅れて表面化するのかを説明できるかどうかです。

LCXは側壁や後側壁を灌流し、

特に左回旋優位型では下壁にも影響します。

つまり病変が進行すると、

心臓全体の効率がじわじわと落ちていく状態に陥ります。

そのためLCX治療では、

急変よりも「遅れて起こる血圧低下」や

「治療後に進行する心不全」を想定した準備が重要になります。

ここからは、LCXをAHA分類(#11〜#15)で整理しながら、

どの部位が見落とされやすく、

臨床工学技士がどこを先読みすべきかを解説していきます。

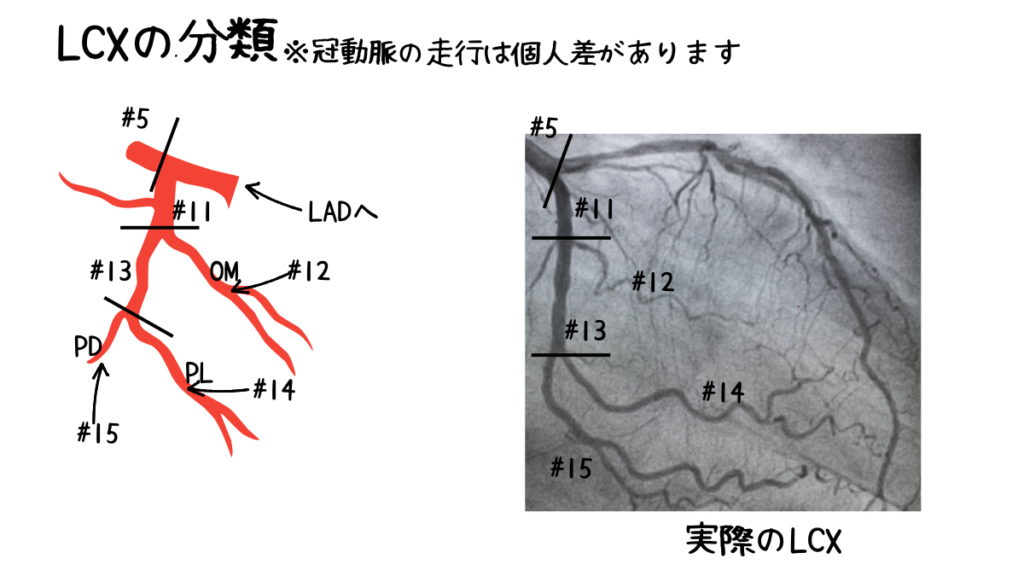

左回旋枝(LCX)はAHA分類の#11~15に分類されています。

#5は左冠動脈主幹部(LMCA)であるため、LADとLCXが分岐するまでの血管です。

#5: 左主幹部(LMCA)

左冠動脈の起始部 LADとLCXの両方に影響

#11: 左回旋枝近位部(Proximal LCX)

LCXの起始部 左室側壁への供給開始

特徴:LMCAからOMまで

#12:鈍角枝(OM)

LCXの中間領域 側壁灌流の中心

#13:左回旋枝遠位部(Distal LCX)

LCXの末端 後側壁への血流

特徴:OMからPLまで

#14: 左後側壁枝(PL)

左室後壁の一部を担当

#15: 左後下行枝(PD)

補助的な血流

LCXも灌流領域に個人差があり、

RCAからPDが発達している場合はLCXは#15がないこともあり、この状態を右冠動脈優位といい、

逆に#15がしっかりとあり、RCAの#4PDが発達していない場合は左冠動脈優位といいます。

AHA分類以外の主要血管については以下の通りです。

- OM(鈍角枝:obtuse marginal branch)

- PL(左後側壁枝:posterior lateral)

- PD(左下行枝:posterior descending)

冠動脈狭窄によるリスクと対処法

カテーテル治療を行う場合、冠動脈の狭窄が生じています。

ここまでの知識を得ることができれば、どこの冠動脈が狭窄しているのかはわかると思いますが、

では狭窄しているとどういうリスクが生じるのかということについても紹介していきます。

RCAの狭窄時のリスク

右冠動脈(RCA)は右室、下壁、洞結節、房室結節に血液を供給する重要な血管です。

狭窄部位(近位部、中間部、遠位部)によってリスクの種類や重症度が異なります。

- 右室梗塞

RCAが右室枝を介して右室に血流を供給するため、狭窄により右室の虚血が発生

右室収縮力が低下し、右心不全を引き起こす - 徐脈性不整脈

RCAは洞結節動脈(約60%の患者でRCA由来)や房室結節動脈を供給

狭窄で血流が途絶えると、洞不全症候群(SSS)や房室ブロック(2度・3度)が発生 - 血行動態不安定性

右室機能低下と不整脈が重なると、心拍出量が急減

左室への前負荷不足から二次的な左心不全も誘発される

特にRCAが特徴的なのは徐脈性不整脈です。

RCAからは心臓に電気信号を伝える箇所に血液が供給されるため、この部分が狭窄すると

心臓のリズムが崩れます。

RCA治療時はこれらのリスクを踏まえたうえで以下のように対応しましょう。

- カテ治療では一時的ペースメーカーの準備が必須 ステント留置後、血流再開を確認

- 技士は心電図変化(ST上昇や徐脈)をリアルタイムで観察

LAD(左前下行枝)狭窄時のリスク

左前下行枝(LAD)は左室前壁、心尖部、中隔の大部分を灌流し、心臓のポンプ機能に直結する血管です。

狭窄すると急性心筋梗塞(STEMI)のリスクが極めて高く、

特に近位部閉塞は「Widow Maker」と呼ばれるほど致命的です。

- 急性心筋梗塞(STEMI)

LAD近位部の狭窄で左室前壁の広範囲が虚血に陥り、急性心筋梗塞が発生

心電図でV1-V4のST上昇が特徴的 - 心原性ショック

LADが左室の40-50%を供給するため、狭窄で左室収縮力が急落。

血圧低下と組織灌流不全が進行し、ショック状態に - 致死性不整脈

虚血性心筋が興奮性異常を起こし、心室細動(VF)や心室頻拍(VT)を誘発。特に急性期に頻発

迅速なカテ介入が生命を救う鍵となります。

LADは左室前壁と心尖部に血液を供給する主要血管で、血流が途絶えると左室収縮力が急激に低下し、

心原性ショックや心室細動(VF)を引き起こす可能性があります。

また、広範囲の心筋壊死により、治療後も心不全が残存するリスクが高いです。

LAD治療時はこれらのリスクを踏まえたうえで以下のように対応しましょう。

- 技士は血圧低下や心電図変化(ST上昇、Q波出現)をモニタリングし、医師に即時報告

- VF発生時は除細動器の準備も必要

LCX(左回旋枝)狭窄時のリスク

左回旋枝(LCX)は左室側壁、後壁の一部、心房を灌流します。

症状が非特異的で発見が遅れがちな一方、LCX優位症例(左冠動脈優位)では影響が大きいです。

- 左室機能不全

LCX狭窄で側壁や後壁が虚血に陥り、左室の協調運動が障害される

ポンプ機能低下からうっ血性心不全が発生 - 心房細動(AF)

LCXが左房枝を供給する場合、狭窄で心房虚血が発生し、心房細動を誘発

血栓形成リスクが上昇 - 隠れた虚血リスク

LCX狭窄は症状が軽微(非Q波梗塞や無症候性虚血)で、見逃されやすい

治療が遅れると慢性虚血が進行

潜在的な心筋障害が蓄積し、突然の急性イベント(梗塞や不整脈)を引き起こす

LCXが狭窄すると左室機能不全が進行し、ポンプ機能の低下からうっ血性心不全を引き起こすリスクがあります。

また、心房細動や心室性不整脈の誘発可能性も高まります。

症状が非特異的(胸部不快感や息切れ程度)で気づかれにくいため、発見が遅れる危険性があります。

さらに、LCXが優位な場合(左冠動脈優位)、下壁梗塞のリスクも加わります。

LCX治療時はこれらのリスクを踏まえたうえで以下のように対応しましょう。

- 血管径が細い場合が多く、マイクロカテなどの準備を行う

- 心電図で側壁のST変化をチェック

ちなみにLCX狭窄でAFが生じる理由は以下にまとめています。

興味がある方は目を通してみてください。

- RCA

右心系と不整脈リスクが特徴 血行動態への影響は間接的だが、急性期の管理が難しい - LAD

左室の広範囲障害で即時性と致命性が際立つ 治療の緊急性が最も高い - LCX

非特異性と慢性リスクが課題 優位症例ではRCA並みの影響も

まとめ

今回は冠動脈について紹介してきました。

臨床工学技士としては、各部位のリスクを理解し、

心電図変化(例: RCAならII,III,aVFのST上昇、LADならV1-V4、LCXならI,aVL)、血圧低下、不整脈発生を

モニタリングすることが重要です。

特に急性期では、医師との連携でリスクの早期発見が患者予後を左右します。

私はRCA狭窄の場合、テンポラリーを必ず準備しています。(そういう時は使わない時が多いです笑)

ただ、カテ室入りたての時にRCA治療中にHRが30以下となったのですが、

テンポラリーの準備を一切しておらず、カテ室に在庫がないというダブルパンチを喰らい、

経皮ペーシングを行った苦い思い出もあります。

カテ室で勤務する際はただ冠動脈の分類がわかるだけでなく、

治療中にどういうリスクがあるのかまでしっかり覚えておきましょう。

一緒に頑張りましょう!